「小沼が見えたら、その先まで目を凝らすと‥‥」

あかぎの冬は、氷上だけではなく、

スノーシューを履いての雪上散歩も

楽しみの一つです。

今回は「短時間で楽しむなら」と事前にオススメされた、

鳥居峠から小沼までの

片道30分程度の距離を往復します。

グリーンシーズンの小沼には、

すっかり魅せられている我々。

前日の大沼での氷上散歩も

とっても素敵な体験だったので、

冬の小沼も楽しみに出発しました。

スノーシュー、別名“西洋かんじき”は、

スノーブーツなどの上から履いて、

雪の上を歩行するための道具です。

大きなフレームによって浮力が働き、

特に新雪の上で沈まずに歩行できるので、

特別な技術がなくても気軽にハイキングができます。

雪の状況をみて

「チェーンスパイクで歩く」と判断した

ほぼ日の山のスペシャリスト 。

。

それ以外の

の3人は、

の3人は、

今回がスノーシューデビューです。

赤城山では、県立赤城公園ビジターセンターで

スノーシューセットの貸出をしています。

我々は、スノーシュー+ストックを

2点セットで借りて、

出発地点の鳥居峠まで車に積んでいきます。

鳥居峠に駐車し、初めてのスノーシューを

装着して、いざ出発!

ひとの足跡もまばらな旧山頂駅の

建物脇のゲートを通っていくと、

すぐに動物の足跡を発見!

かなり山際を歩いていたようですが、

足をうっかり滑らせたりしないのかしら

‥‥なんて妄想をしたりして、

緩やかな道を一歩ずつ、

歩みを確認しながら進んでいきます。

普段は見つけづらい動物の痕跡が

目につきやすいのも、雪山に入る醍醐味です。

スノーシュー同士が重なって踏まないよう

気持ち足幅広めに歩くのがいい、

なんて少しコツを掴み始めたところで、

まさかの登山口を間違えたことが発覚(!)。

開始5分ほどで慌てて引き返します。

振り出しの旧山頂駅前に戻り、

道路脇に急な登り口を発見。

夏場は階段になっていたところが

すっかり雪で覆われ、いきなりの急斜面です。

道具に慣れるという意味では、

間違えてよかったのかも‥‥と

ポジティブに切り替え再出発。

ざしゅっ、ざしゅっ、ざしゅっ。

というスノーシューで雪を擦るような音の合間に、

ガサガサっとクマザサを

かき分ける音を響かせながら、

一列になって小沼を目指します。

途中、階段という(個人的に)

最大の難所が出てきます(4枚目)。

踏み面の幅とスノーシューの長さが合わず、

うまく足を捌ききれない私は、

なんだかよちよち歩きの子どもが

大きな階段をつっかえながら

一生懸命登っている気分になりました(笑)。

でも、この難所さえ超えれば、森が開けます!

振り返れば、眼下には大沼に浮かぶ赤城神社。

正面を進むと、小沼が現れます。

この日も嬉しいことに快晴!

夏に子どもたちや犬が嬉しそうに

水浴びしていた水面はすっかり凍っていて、

氷のうえに雪が薄っすら残っているので、

本来の岸である黒い砂利まじりの土と

水辺の境がくっきり(1枚目)。

霧の小沼とも、夏の青い小沼ともまた違う、

けれどもやっぱり静かな空気感を纏っていて、

また新たな素敵な表情を見せてくれます。

ストックを岸に置いて、恐る恐る氷上へ。

真ん中あたりでぐるっと辺りを見渡すと、

なんだか小沼のサイズ感もあいまって、

ちょっと広い校庭のような不思議な感覚にも。

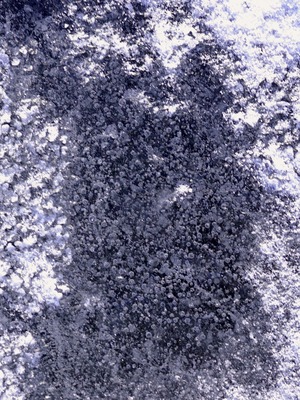

前日の大沼同様に、

ここでも雪上の雪をはらってみると、

氷の中にアイスバブルを発見。

アイスバブルとは、

湖底の植物や微生物などから発生するガスが

湖面にたどり着く前に

水の中で凍ってしまう現象で、

カナダや北海道など一部の地域でしか

なかなか見られない気象現象とのこと。

関東近郊で見られるのは

おそらくとても貴重なようです。

氷の厚さ分でしょうか。小さな無数の気泡が

キラキラと何層にもなっている様子は、

とても神秘的で、かわいらしくも見えました。

こうしている間にも、

対岸から人々が続々とやってきます。

どうやら、長七郎山から回って来た人たちが、

登山道からまっすぐに氷上を突っ切って

こちら側に渡ってきていました。

周囲の人達の過ごし方を観察していると、

雪がはらわれて、

つるっとした氷がむき出しの場で

スケートのように滑る遊びをしていたり、

皆それぞれに氷上での遊び方があるようです。

(注意) 小沼の氷上への立ち入りは

完全なる自己責任となっております。

安全に十分に注意して自己責任のもと、

行動をお願いいたします。

また、赤城大沼では、赤城大沼漁業組合が、

皆さんが安全に楽しめるように

日々準備や見回りをして、氷上に危険箇所がないかなど

確認をしてくださっています。

氷上への入場時間や諸注意事項を守って

安全に楽しんでください。

ひとしきり小沼を堪能したら、

また鳥居峠までスノーシューを履いて、

もと来た道を戻ります。

難所の階段は今度はくだり。

案の定、階段の間の雪にハマりましたので、

ぜひ行かれる際には最後まで

気を抜かずにがんばってください。

今回の鳥居峠〜小沼〜鳥居峠の

雪上&氷上散歩は、約2時間ほどでしたが、

体感としてはそれ以上の時間を

たっぷりと楽しめました。

「雪山で遊びたい」と思っていても、

いざスキーやスノーボードになると、

せっかくリフト券も買ったしで

何だかんだ一日がかりだったり、怪我も心配だったり。

ソリ遊びも、子どもと一緒ならするけれど、

大人が全力で楽しむにはちょっと物足りない。

そんな方にとって、雪上&氷上散歩は、

都会では出会えない発見があったり、

自分のペースで、比較的短時間でも楽しめる

おすすめの冬遊びでした!

ちなみに、帰宅してから、プチショックが一点。

難所階段を登って開けた場所から

小沼を撮った一枚を見返すと、

なんと、薄く広がった雲の下に見えるは

富士山じゃないですか! 気づいてなかった!

※最後の写真をクリックして拡大してみてください

小沼辺りから見えるとは聞いていたものの、

あんなにも快晴だったのに

すっかり頭から抜け落ちていました。

雪道を登り、たどり着いた高揚感と

ちょっとした達成感を言い訳に

ぼーっと景色を眺めてしまっていたようです。

ぜひ行かれる方は、天候に恵まれていたら、

目を凝らして富士山を探してみてください。

小沼まで降りてしまうと山に隠れるので、

手前の少し高い位置から

山のさらに向こうを見るのがコツです。

◯ 夏の小沼の様子は過去の記事へ 2024年10月31日

あかぎの冬は、氷上だけではなく、

スノーシューを履いての雪上散歩も

楽しみの一つです。

今回は「短時間で楽しむなら」と事前にオススメされた、

鳥居峠から小沼までの

片道30分程度の距離を往復します。

グリーンシーズンの小沼には、

すっかり魅せられている我々。

前日の大沼での氷上散歩も

とっても素敵な体験だったので、

冬の小沼も楽しみに出発しました。

スノーシュー、別名“西洋かんじき”は、

スノーブーツなどの上から履いて、

雪の上を歩行するための道具です。

大きなフレームによって浮力が働き、

特に新雪の上で沈まずに歩行できるので、

特別な技術がなくても気軽にハイキングができます。

雪の状況をみて

「チェーンスパイクで歩く」と判断した

ほぼ日の山のスペシャリスト

それ以外の

今回がスノーシューデビューです。

赤城山では、県立赤城公園ビジターセンターで

スノーシューセットの貸出をしています。

我々は、スノーシュー+ストックを

2点セットで借りて、

出発地点の鳥居峠まで車に積んでいきます。

鳥居峠に駐車し、初めてのスノーシューを

装着して、いざ出発!

ひとの足跡もまばらな旧山頂駅の

建物脇のゲートを通っていくと、

すぐに動物の足跡を発見!

かなり山際を歩いていたようですが、

足をうっかり滑らせたりしないのかしら

‥‥なんて妄想をしたりして、

緩やかな道を一歩ずつ、

歩みを確認しながら進んでいきます。

普段は見つけづらい動物の痕跡が

目につきやすいのも、雪山に入る醍醐味です。

スノーシュー同士が重なって踏まないよう

気持ち足幅広めに歩くのがいい、

なんて少しコツを掴み始めたところで、

まさかの登山口を間違えたことが発覚(!)。

開始5分ほどで慌てて引き返します。

振り出しの旧山頂駅前に戻り、

道路脇に急な登り口を発見。

夏場は階段になっていたところが

すっかり雪で覆われ、いきなりの急斜面です。

道具に慣れるという意味では、

間違えてよかったのかも‥‥と

ポジティブに切り替え再出発。

ざしゅっ、ざしゅっ、ざしゅっ。

というスノーシューで雪を擦るような音の合間に、

ガサガサっとクマザサを

かき分ける音を響かせながら、

一列になって小沼を目指します。

途中、階段という(個人的に)

最大の難所が出てきます(4枚目)。

踏み面の幅とスノーシューの長さが合わず、

うまく足を捌ききれない私は、

なんだかよちよち歩きの子どもが

大きな階段をつっかえながら

一生懸命登っている気分になりました(笑)。

でも、この難所さえ超えれば、森が開けます!

振り返れば、眼下には大沼に浮かぶ赤城神社。

正面を進むと、小沼が現れます。

この日も嬉しいことに快晴!

夏に子どもたちや犬が嬉しそうに

水浴びしていた水面はすっかり凍っていて、

氷のうえに雪が薄っすら残っているので、

本来の岸である黒い砂利まじりの土と

水辺の境がくっきり(1枚目)。

霧の小沼とも、夏の青い小沼ともまた違う、

けれどもやっぱり静かな空気感を纏っていて、

また新たな素敵な表情を見せてくれます。

ストックを岸に置いて、恐る恐る氷上へ。

真ん中あたりでぐるっと辺りを見渡すと、

なんだか小沼のサイズ感もあいまって、

ちょっと広い校庭のような不思議な感覚にも。

前日の大沼同様に、

ここでも雪上の雪をはらってみると、

氷の中にアイスバブルを発見。

アイスバブルとは、

湖底の植物や微生物などから発生するガスが

湖面にたどり着く前に

水の中で凍ってしまう現象で、

カナダや北海道など一部の地域でしか

なかなか見られない気象現象とのこと。

関東近郊で見られるのは

おそらくとても貴重なようです。

氷の厚さ分でしょうか。小さな無数の気泡が

キラキラと何層にもなっている様子は、

とても神秘的で、かわいらしくも見えました。

こうしている間にも、

対岸から人々が続々とやってきます。

どうやら、長七郎山から回って来た人たちが、

登山道からまっすぐに氷上を突っ切って

こちら側に渡ってきていました。

周囲の人達の過ごし方を観察していると、

雪がはらわれて、

つるっとした氷がむき出しの場で

スケートのように滑る遊びをしていたり、

皆それぞれに氷上での遊び方があるようです。

(注意) 小沼の氷上への立ち入りは

完全なる自己責任となっております。

安全に十分に注意して自己責任のもと、

行動をお願いいたします。

また、赤城大沼では、赤城大沼漁業組合が、

皆さんが安全に楽しめるように

日々準備や見回りをして、氷上に危険箇所がないかなど

確認をしてくださっています。

氷上への入場時間や諸注意事項を守って

安全に楽しんでください。

ひとしきり小沼を堪能したら、

また鳥居峠までスノーシューを履いて、

もと来た道を戻ります。

難所の階段は今度はくだり。

案の定、階段の間の雪にハマりましたので、

ぜひ行かれる際には最後まで

気を抜かずにがんばってください。

今回の鳥居峠〜小沼〜鳥居峠の

雪上&氷上散歩は、約2時間ほどでしたが、

体感としてはそれ以上の時間を

たっぷりと楽しめました。

「雪山で遊びたい」と思っていても、

いざスキーやスノーボードになると、

せっかくリフト券も買ったしで

何だかんだ一日がかりだったり、怪我も心配だったり。

ソリ遊びも、子どもと一緒ならするけれど、

大人が全力で楽しむにはちょっと物足りない。

そんな方にとって、雪上&氷上散歩は、

都会では出会えない発見があったり、

自分のペースで、比較的短時間でも楽しめる

おすすめの冬遊びでした!

ちなみに、帰宅してから、プチショックが一点。

難所階段を登って開けた場所から

小沼を撮った一枚を見返すと、

なんと、薄く広がった雲の下に見えるは

富士山じゃないですか! 気づいてなかった!

※最後の写真をクリックして拡大してみてください

小沼辺りから見えるとは聞いていたものの、

あんなにも快晴だったのに

すっかり頭から抜け落ちていました。

雪道を登り、たどり着いた高揚感と

ちょっとした達成感を言い訳に

ぼーっと景色を眺めてしまっていたようです。

ぜひ行かれる方は、天候に恵まれていたら、

目を凝らして富士山を探してみてください。

小沼まで降りてしまうと山に隠れるので、

手前の少し高い位置から

山のさらに向こうを見るのがコツです。

◯ 夏の小沼の様子は過去の記事へ 2024年10月31日