世の中には二種類の人間がいる。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

前回の終わりの部分を振り返る。

いわゆるひとつのアバンタイトルである。

キャップをかぶり慣れていない人ほど

「無難なものを選びたい」という動機から、

黒いキャップをまず手に取りがちである。

しかし、「黒」はじつは上級者向けの色。

しょっちゅう帽子をかぶっている人も、

「真っ黒い帽子」はあまりかぶっておらず、

実際の日常になじむのは、

グレーや茶系といった中間色のそれである。

そのような理由から生地や色を吟味し、

私たちはこのようなふたつの色を選択した。

キャメルとチャコールグレー。

これ、かぶってみると多くの人になじむ色だと思う。

こういう色の無地のキャップって、

なかなかないんですよ。

いわゆるひとつのアバンタイトルである。

キャップをかぶり慣れていない人ほど

「無難なものを選びたい」という動機から、

黒いキャップをまず手に取りがちである。

しかし、「黒」はじつは上級者向けの色。

しょっちゅう帽子をかぶっている人も、

「真っ黒い帽子」はあまりかぶっておらず、

実際の日常になじむのは、

グレーや茶系といった中間色のそれである。

そのような理由から生地や色を吟味し、

私たちはこのようなふたつの色を選択した。

キャメルとチャコールグレー。

これ、かぶってみると多くの人になじむ色だと思う。

こういう色の無地のキャップって、

なかなかないんですよ。

さて、今回は、ツバの話をさせてほしい。

キャップのひさしのところね。

キャップにおけるツバは

かぶったときの印象に大きく影響するが、

プラスよりは「マイナスのときに目立つ」と

ぼくは思っている。

あくまでも自分にとってという

注意書きを添えながらになってしまうが、

キャップのツバがダメなとき

そのツバはとても目立つが、

ツバがいいときは

そのツバはまるで目立たない。

つまり、いかにキャップ全体に

溶け込むかというのが、

ツバの重要なところだとぼくは思っている。

キャップのひさしのところね。

キャップにおけるツバは

かぶったときの印象に大きく影響するが、

プラスよりは「マイナスのときに目立つ」と

ぼくは思っている。

あくまでも自分にとってという

注意書きを添えながらになってしまうが、

キャップのツバがダメなとき

そのツバはとても目立つが、

ツバがいいときは

そのツバはまるで目立たない。

つまり、いかにキャップ全体に

溶け込むかというのが、

ツバの重要なところだとぼくは思っている。

あ、うーん、ちょっと待ってね。

流れをぶった切ってきちんと言っておくが、

このあたりから先はどうしても

「ぼくはこう思う」「こう感じる」というところを

立脚点にせざるを得ないので、

いってしまえば一般論のように

ある種の偏見を語ることになる。

かといっていちいち「あくまでぼくは」とか

言い訳を添えながらだと非常にまどろっこしい。

なので、書き手の主観が論の根っこにあるのは

勝手ながら前提だとして読み進めてほしい。

まどろっこしいことを最後に滑り込ませるなら、

「真っ黒い帽子」がばっちり似合う人だっているのだ。

さて、ぼくはぼくの主観に戻っていくよ。

流れをぶった切ってきちんと言っておくが、

このあたりから先はどうしても

「ぼくはこう思う」「こう感じる」というところを

立脚点にせざるを得ないので、

いってしまえば一般論のように

ある種の偏見を語ることになる。

かといっていちいち「あくまでぼくは」とか

言い訳を添えながらだと非常にまどろっこしい。

なので、書き手の主観が論の根っこにあるのは

勝手ながら前提だとして読み進めてほしい。

まどろっこしいことを最後に滑り込ませるなら、

「真っ黒い帽子」がばっちり似合う人だっているのだ。

さて、ぼくはぼくの主観に戻っていくよ。

ツバについて、ひとつ、具体的な例を挙げてみる。

正面からキャップを見たとき、

ツバが横一直線になるタイプのものがあるでしょう?

こう、アーチを描かず真っ直ぐなやつ。

板みたいなツバ。

専門的にはフラットバイザーと呼ぶらしい。

あれって、なかなか高度だとぼくは思う。

ハマる人はハマるが、けっこう難度が高い。

フラットバイザーにシールを貼ったままかぶる、

というのはひとつのスタイルとしてかっこいいが、

万人に似合いやすいかというと

かならずしもそうではない。

だとすると、

多くの人に似合うツバはどうあるべきか。

それは、自然であること。悪目立ちしないこと。

もっと具体的にいうと正面から見て自然なカーブ、

自然なアーチを描くツバが理想的だとぼくは思う。

同じように、ツバの長さ、つまり、

どのくらい前に出ているかということも、

長すぎたり短すぎたりしないことが大切だ。

キャップのツバは、自然で、目立たず、

ツバに意識がいかないくらいが

ちょうどいい。

正面からキャップを見たとき、

ツバが横一直線になるタイプのものがあるでしょう?

こう、アーチを描かず真っ直ぐなやつ。

板みたいなツバ。

専門的にはフラットバイザーと呼ぶらしい。

あれって、なかなか高度だとぼくは思う。

ハマる人はハマるが、けっこう難度が高い。

フラットバイザーにシールを貼ったままかぶる、

というのはひとつのスタイルとしてかっこいいが、

万人に似合いやすいかというと

かならずしもそうではない。

だとすると、

多くの人に似合うツバはどうあるべきか。

それは、自然であること。悪目立ちしないこと。

もっと具体的にいうと正面から見て自然なカーブ、

自然なアーチを描くツバが理想的だとぼくは思う。

同じように、ツバの長さ、つまり、

どのくらい前に出ているかということも、

長すぎたり短すぎたりしないことが大切だ。

キャップのツバは、自然で、目立たず、

ツバに意識がいかないくらいが

ちょうどいい。

その一方で、ツバにおいて

はっきりと「こうあるべきだ」と

ぼくが強く感じるのが「幅」である。

ツバの幅というのは、すなわちキャップの幅である。

それは、キャップというものを正面から見るとよくわかる。

ツバの両端、キャップ本体と接着しているところが、

構造上、そのキャップの幅となる。

つまり、ツバの幅が、キャップの幅を決めるわけである。

はっきりと「こうあるべきだ」と

ぼくが強く感じるのが「幅」である。

ツバの幅というのは、すなわちキャップの幅である。

それは、キャップというものを正面から見るとよくわかる。

ツバの両端、キャップ本体と接着しているところが、

構造上、そのキャップの幅となる。

つまり、ツバの幅が、キャップの幅を決めるわけである。

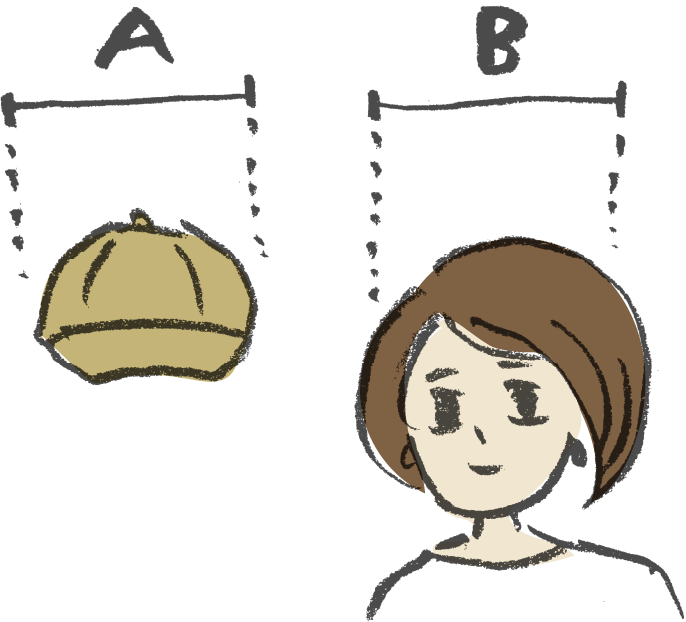

さて、キャップにとって、

あるいはキャップにかぎらずあらゆる帽子にとって、

「幅」というのはとても重要な要素だ。

帽子の「幅」は、この文章全体のテーマでもある

「似合う」ということと非常に密接な関係がある。

ひょっとしたら、

キャップや帽子が苦手だ、という人は、

「幅」の問題をクリアーできていない

のかもしれない。

いったいどういうことかというのを、

なんと、記号をつかって数学的に説明しよう。

キャップの幅を「A」とする。

顔の幅を「B」とする。

このとき、

「A>B」は問題ないが、

「A<B」はアウトである。

あるいはキャップにかぎらずあらゆる帽子にとって、

「幅」というのはとても重要な要素だ。

帽子の「幅」は、この文章全体のテーマでもある

「似合う」ということと非常に密接な関係がある。

ひょっとしたら、

キャップや帽子が苦手だ、という人は、

「幅」の問題をクリアーできていない

のかもしれない。

いったいどういうことかというのを、

なんと、記号をつかって数学的に説明しよう。

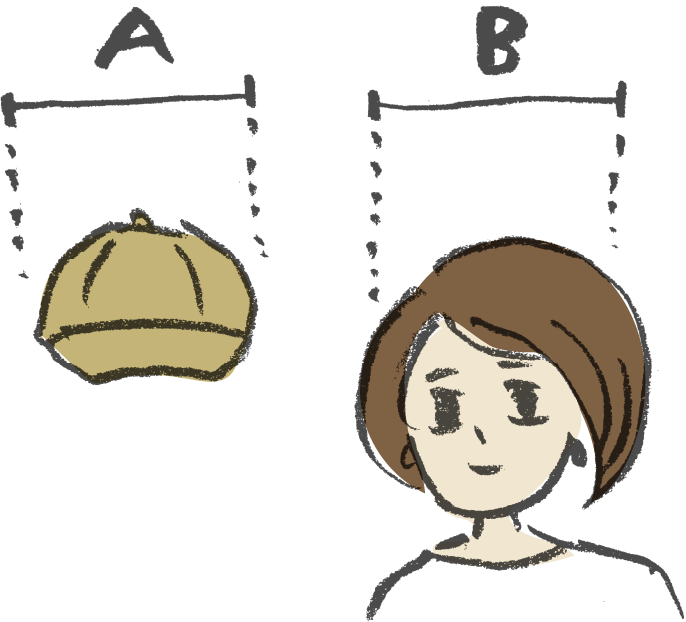

キャップの幅を「A」とする。

顔の幅を「B」とする。

このとき、

「A>B」は問題ないが、

「A<B」はアウトである。

つまり、キャップの幅のなかに、

顔の幅が収まっているときはいいのだが、

キャップから顔がはみだす感じになると、

わちゃぁ、ダメだわ、ということになってしまう。

そりゃあ、大きすぎるのもダメだし、

厳密にいえばキャップをかぶった時点で、

キャップと頭は接しているわけだから、

「A=B」になっているはずだけど、

そういう問題じゃなくてあくまで印象として、

「A>B」は問題ないが、

「A<B」はアウトなのである。

ここまで書いて思ったのだが、

ひょっとしたらこの数学的説明は

かえってわかりづらいのではないか。

あ、やっぱり?

顔の幅が収まっているときはいいのだが、

キャップから顔がはみだす感じになると、

わちゃぁ、ダメだわ、ということになってしまう。

そりゃあ、大きすぎるのもダメだし、

厳密にいえばキャップをかぶった時点で、

キャップと頭は接しているわけだから、

「A=B」になっているはずだけど、

そういう問題じゃなくてあくまで印象として、

「A>B」は問題ないが、

「A<B」はアウトなのである。

ここまで書いて思ったのだが、

ひょっとしたらこの数学的説明は

かえってわかりづらいのではないか。

あ、やっぱり?

それはともかく、思い出してほしい。

「ツバの幅は、キャップの幅」である。

キャップのツバの幅がせまいと

キャップ自体の幅がせまくなり、

顔のちっちゃい人にしか似合わなくなってしまう。

だから、標準的な顔の幅の人が

心地よくかぶるために、

キャップのツバの幅は、

ある程度の広さを持っていることが

望ましい。

「ツバの幅は、キャップの幅」である。

キャップのツバの幅がせまいと

キャップ自体の幅がせまくなり、

顔のちっちゃい人にしか似合わなくなってしまう。

だから、標準的な顔の幅の人が

心地よくかぶるために、

キャップのツバの幅は、

ある程度の広さを持っていることが

望ましい。

ツバについてまとめよう。

正面から見たときのカーブは自然に。

横からみたときの長さは長すぎず短すぎず。

ただし、正面からみたときの幅は

しっかり広く。

このようなツバを私たちは目指す。

ちなみに、キャップというのは、

数々のパーツから成り立っており、

構造としてけっこう複雑で、

粘土のように自由に3D空間をデザインできるわけではない。

工場とのやり取りを含めてチームは苦労したが、

このあたりはまた、別の機会があれば。

正面から見たときのカーブは自然に。

横からみたときの長さは長すぎず短すぎず。

ただし、正面からみたときの幅は

しっかり広く。

このようなツバを私たちは目指す。

ちなみに、キャップというのは、

数々のパーツから成り立っており、

構造としてけっこう複雑で、

粘土のように自由に3D空間をデザインできるわけではない。

工場とのやり取りを含めてチームは苦労したが、

このあたりはまた、別の機会があれば。

ともあれ、キャップをよくかぶる人はもちろん、

ふだんあまりキャップをかぶらない人もかぶりやすい

キャップの色とツバはフィックスした。

しかしながらキャップの「かぶる部分」、

本体の話をまだ一切していないわけで、

その意味ではクライマックスはこれからであるし、

この、キャップは誰にでも似合う物語も

まだまだこれからだといえる(タイトル回収)。

ふだんあまりキャップをかぶらない人もかぶりやすい

キャップの色とツバはフィックスした。

しかしながらキャップの「かぶる部分」、

本体の話をまだ一切していないわけで、

その意味ではクライマックスはこれからであるし、

この、キャップは誰にでも似合う物語も

まだまだこれからだといえる(タイトル回収)。

さあ、その話は次回で、と言って締めたいところだけど、

読んでいるあなたは、ぼちぼち、

ああもういいからそれちょっとかぶらせろよ、

ちょっと試す場所ないのかよ、

などと思っているのではないだろうか。

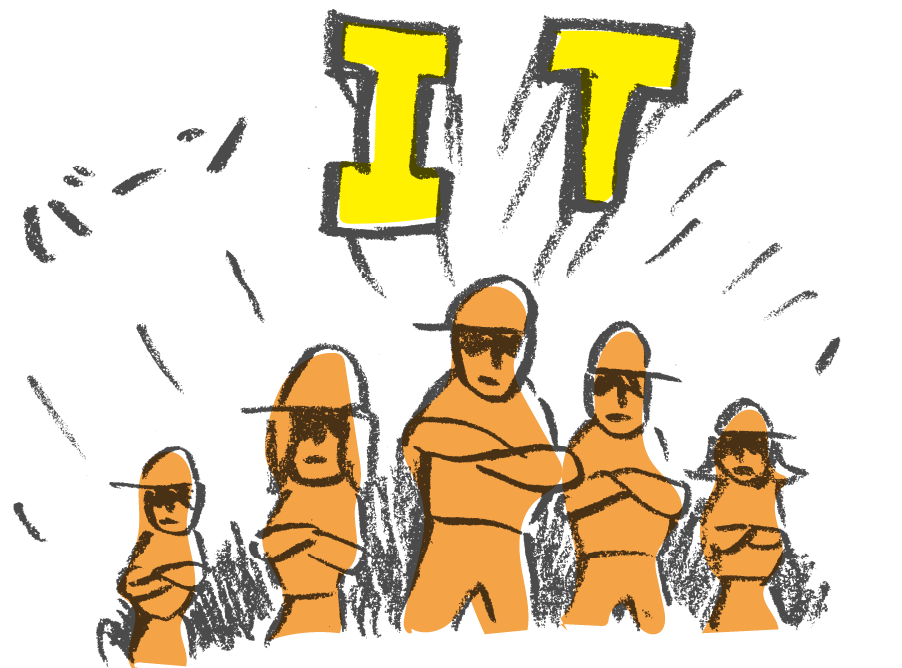

そこで、電撃的な発表がある。

きっとビリビリしびれちゃうと思う。

あなたはきっとびっくりし、

びっくりしたあと、げらげら笑うかもしれない。

なんと、いま、そこで、

あなたは私たちのキャップを

かぶることができる。

比喩や概念やシュルレアリスムではない。

えっ、じゃあ、どういうことなのか。

成し遂げたのは、技術である。ITである。

そう、私たちの会社には、

技術をおもしろくつかってくれる仲間たちがいるのだ。

読んでいるあなたは、ぼちぼち、

ああもういいからそれちょっとかぶらせろよ、

ちょっと試す場所ないのかよ、

などと思っているのではないだろうか。

そこで、電撃的な発表がある。

きっとビリビリしびれちゃうと思う。

あなたはきっとびっくりし、

びっくりしたあと、げらげら笑うかもしれない。

なんと、いま、そこで、

あなたは私たちのキャップを

かぶることができる。

比喩や概念やシュルレアリスムではない。

えっ、じゃあ、どういうことなのか。

成し遂げたのは、技術である。ITである。

そう、私たちの会社には、

技術をおもしろくつかってくれる仲間たちがいるのだ。

2025-05-11-SUN