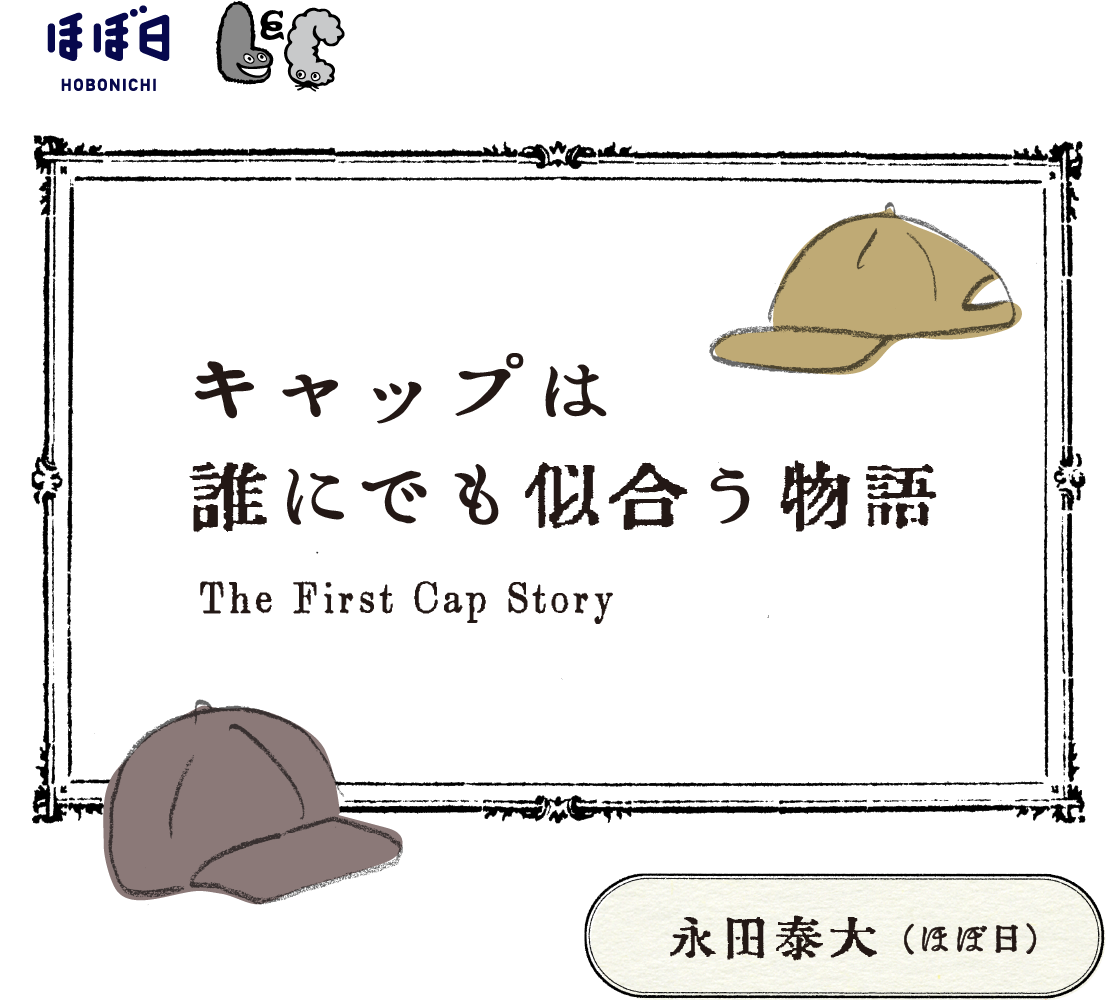

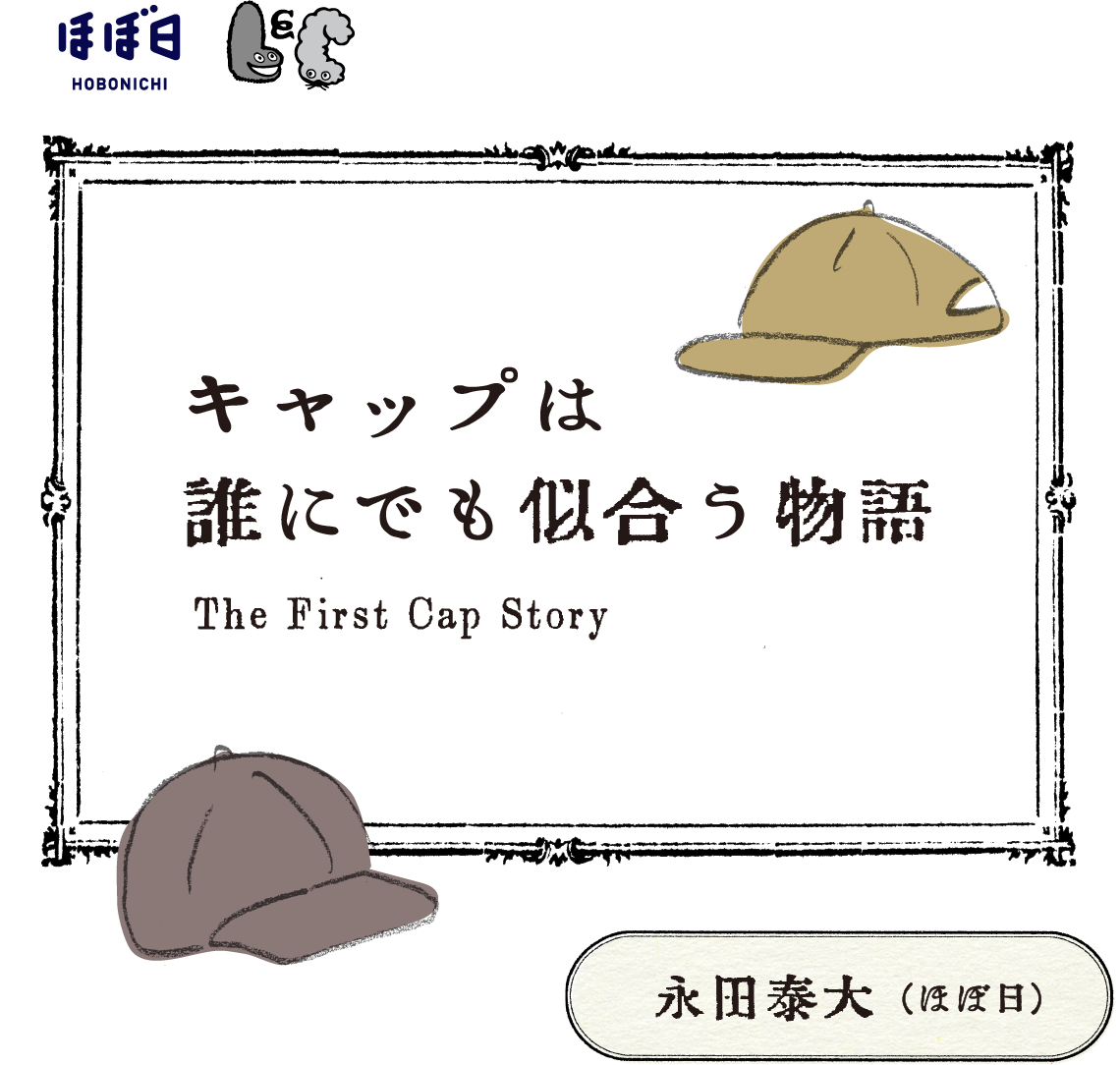

世の中には二種類の人間がいる。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

前回、帽子をあまりかぶらない人に向けて

ぼくは真夏の対策として

帽子がとても重要であることを説き、

具体的にはそれはキャップであると結んで長文を締めた。

はじまりにまず説明したいのは、

なぜキャップなのか、ということである。

だってさ、帽子をかぶらない人に帽子をすすめるならさ、

なんでもいいから好きなのをかぶってみなよ、

というふうに門戸を広くハードルを低くしたほうが

帽子の世界に入りやすいんじゃない?

いや、そうではない、とぼくは思っている。

ふだん帽子をかぶらない人ほど、

かぶってみるべきはキャップだと

ぼくは思う。

明確な理由がひとつある。

ぼくは真夏の対策として

帽子がとても重要であることを説き、

具体的にはそれはキャップであると結んで長文を締めた。

はじまりにまず説明したいのは、

なぜキャップなのか、ということである。

だってさ、帽子をかぶらない人に帽子をすすめるならさ、

なんでもいいから好きなのをかぶってみなよ、

というふうに門戸を広くハードルを低くしたほうが

帽子の世界に入りやすいんじゃない?

いや、そうではない、とぼくは思っている。

ふだん帽子をかぶらない人ほど、

かぶってみるべきはキャップだと

ぼくは思う。

明確な理由がひとつある。

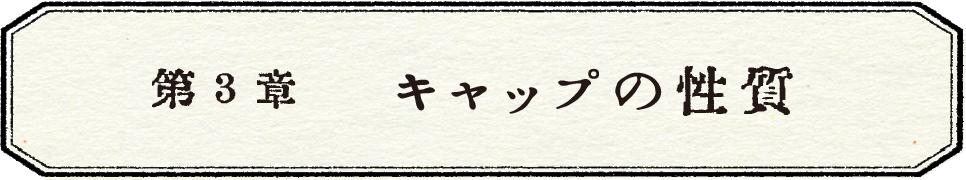

キャップは、さまざまな種類がある帽子のなかで、

もっとも「前」がわかりやすいのである。

なんのこっちゃと思うかもしれないが、

なんのこっちゃと思わず聞いてほしい。

ぼくが言いたいのは比喩でもメタでも飛躍でもなく、

ただそのまんまの意味である。

キャップは、ツバがあるほうが前だ。

ツバの中心がセンターだ。とてもわかりやすい。

それがどうしたと言う人がまだいるようだから、

もっとことばを費やそう。

キャップは、どんな人がかぶっても、

前であるべきところが前を向き、

センターがズレづらい性質を持つ。

帽子が大好きな人はもちろん、

帽子はあんまりという人がかぶっても、

キャップはきちんと前を向き、

センターがブレない。

だんだんわかってきただろうか。

えっ。同じ話ばかりでちっとも合点がいかない?

もっとも「前」がわかりやすいのである。

なんのこっちゃと思うかもしれないが、

なんのこっちゃと思わず聞いてほしい。

ぼくが言いたいのは比喩でもメタでも飛躍でもなく、

ただそのまんまの意味である。

キャップは、ツバがあるほうが前だ。

ツバの中心がセンターだ。とてもわかりやすい。

それがどうしたと言う人がまだいるようだから、

もっとことばを費やそう。

キャップは、どんな人がかぶっても、

前であるべきところが前を向き、

センターがズレづらい性質を持つ。

帽子が大好きな人はもちろん、

帽子はあんまりという人がかぶっても、

キャップはきちんと前を向き、

センターがブレない。

だんだんわかってきただろうか。

えっ。同じ話ばかりでちっとも合点がいかない?

じゃあ、ここで反対の例を出してみよう。

キャップと同じくカジュアルで、

老若男女に等しく似合う帽子のひとつに、

バケットハットというものがある。

かたちが「バケツ」をひっくり返したところに

似ているからそう呼ばれているバケットハットは、

ツバが帽子本体の周囲を360度ぐるりと取り囲んでいる。

じつは、帽子というのは、ツバがぐるりと

周囲を囲んでいるタイプのものがほとんどである。

山高帽、パナマ帽、中折れ帽、麦わら帽子、

テンガロンハット、シルクハット。

いずれもツバが周囲をぐるりと取り巻く。

それらにももちろん「前」がある。

「前」があるということは「センター」もある。

しかし、それは、少々わかりづらい。

よく探せば前もセンターもわかるものの、

パッとかぶったときに意識せずとも

おのずと前とセンターが決まるほど明確ではない。

バケットハットをかぶり慣れている人は別だ。

それを複数持ってかぶり分けているような人は、

さっと手に持ち頭の乗せて角度を決めたとき、

バケットハットの向きが頭の向きと正しく一致している。

それは、その人がそれをしょっちゅうかぶっているからだ。

ところがかぶりなれてない人が

バケットハットに代表されるハットをかぶると、

前もセンターもちょっとあやしいので、

たとえば店頭でかぶって鏡を見たときに

「あれ? これで合ってるかな?」てな感じになってしまう。

キャップと同じくカジュアルで、

老若男女に等しく似合う帽子のひとつに、

バケットハットというものがある。

かたちが「バケツ」をひっくり返したところに

似ているからそう呼ばれているバケットハットは、

ツバが帽子本体の周囲を360度ぐるりと取り囲んでいる。

じつは、帽子というのは、ツバがぐるりと

周囲を囲んでいるタイプのものがほとんどである。

山高帽、パナマ帽、中折れ帽、麦わら帽子、

テンガロンハット、シルクハット。

いずれもツバが周囲をぐるりと取り巻く。

それらにももちろん「前」がある。

「前」があるということは「センター」もある。

しかし、それは、少々わかりづらい。

よく探せば前もセンターもわかるものの、

パッとかぶったときに意識せずとも

おのずと前とセンターが決まるほど明確ではない。

バケットハットをかぶり慣れている人は別だ。

それを複数持ってかぶり分けているような人は、

さっと手に持ち頭の乗せて角度を決めたとき、

バケットハットの向きが頭の向きと正しく一致している。

それは、その人がそれをしょっちゅうかぶっているからだ。

ところがかぶりなれてない人が

バケットハットに代表されるハットをかぶると、

前もセンターもちょっとあやしいので、

たとえば店頭でかぶって鏡を見たときに

「あれ? これで合ってるかな?」てな感じになってしまう。

ぼくもハットはいくつか持っているが、

かぶって出かけてトイレで鏡を見たときなどに

「あれ?」ということがよくあるし、

実際、しばしばセンターはズレていたりする。

その点、キャップは違う。

何度も書いてごめんと思いつつ書くが、

キャップは前とセンターがズレない。

そういう意味において、

キャップというのは、

帽子をあまりかぶらない人が

帽子かぶることの基本として

チャレンジするのに

うってつけだとぼくは思っている。

そして、言うまでもなく、

キャップの大きなツバは

真夏の日差し対策として最適だし、

スポーティーでありながらも

いわゆるひとつの

「きれいめ」の出で立ちにもフィットする。

お兄さんやお父さんはもちろん、

お母さんにもお姉さんにも、

ぼくにもあの人にもきみにもきっと馴染む。

かぶって出かけてトイレで鏡を見たときなどに

「あれ?」ということがよくあるし、

実際、しばしばセンターはズレていたりする。

その点、キャップは違う。

何度も書いてごめんと思いつつ書くが、

キャップは前とセンターがズレない。

そういう意味において、

キャップというのは、

帽子をあまりかぶらない人が

帽子かぶることの基本として

チャレンジするのに

うってつけだとぼくは思っている。

そして、言うまでもなく、

キャップの大きなツバは

真夏の日差し対策として最適だし、

スポーティーでありながらも

いわゆるひとつの

「きれいめ」の出で立ちにもフィットする。

お兄さんやお父さんはもちろん、

お母さんにもお姉さんにも、

ぼくにもあの人にもきみにもきっと馴染む。

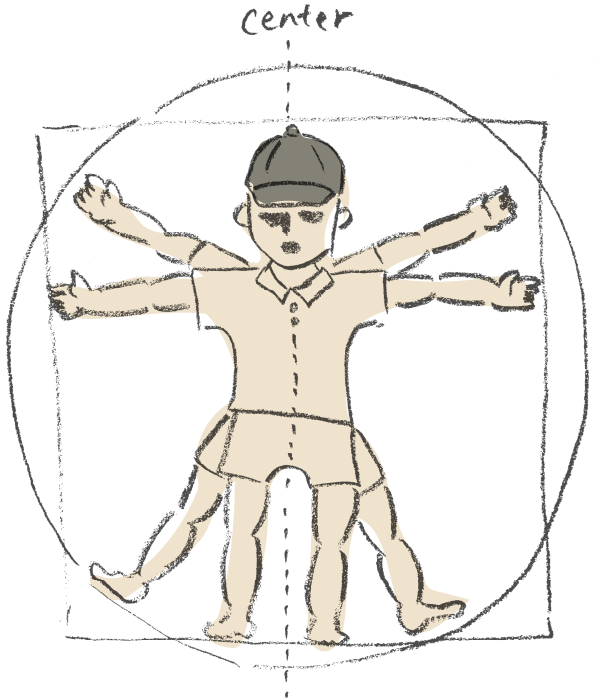

ぼくは前回の文章で

帽子が似合う人がいるのではなく、

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

帽子をかぶっていることに

違和感を持たれないだけだと書いた。

そう、帽子というのは基本、

違和感のあるオプションだとぼくは思っている。

ふだんかぶってない人がかぶると、どうしても、

お、どうした? という感じになる。

どんなにその帽子がばっちり決まっていたとしても、

ふだん帽子をかぶらない人が帽子をかぶっていた場合は、

かならず、お、どうした? である。

その、お、どうした? のとき、

もっとも、お、どうした? と思われない帽子の種類が、

キャップだとぼくは思っている。

その人がめずらしくキャップをかぶってきたときは、

めずらしくベレー帽をかぶってきたときよりも、

めずらしくパナマ帽をかぶってきたときよりも、

めずらしくシルクハットをかぶってきたときよりも、

お、どうした? 感がすくない。

というかシルクハットのふだんづかいは

マジシャンでも無理である。

帽子が似合う人がいるのではなく、

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

帽子をかぶっていることに

違和感を持たれないだけだと書いた。

そう、帽子というのは基本、

違和感のあるオプションだとぼくは思っている。

ふだんかぶってない人がかぶると、どうしても、

お、どうした? という感じになる。

どんなにその帽子がばっちり決まっていたとしても、

ふだん帽子をかぶらない人が帽子をかぶっていた場合は、

かならず、お、どうした? である。

その、お、どうした? のとき、

もっとも、お、どうした? と思われない帽子の種類が、

キャップだとぼくは思っている。

その人がめずらしくキャップをかぶってきたときは、

めずらしくベレー帽をかぶってきたときよりも、

めずらしくパナマ帽をかぶってきたときよりも、

めずらしくシルクハットをかぶってきたときよりも、

お、どうした? 感がすくない。

というかシルクハットのふだんづかいは

マジシャンでも無理である。

キャップのよさをさすがにみなさまも

感じはじめたのではないかと思う。

けれども、それを理解しながらも、

こんなふうに思う人もすくなくないだろう。

「でも、私、キャップ似合わないんだよ」と。

さあ、そこである。

いってみればここにおいてようやくぼくは、

本来伝えたかったことの入口にたどりついた。

ここまでは序章の序章で飛ばし読みでいいのである。

ふだん帽子をあまりかぶらないみなさん、

ここからがぼくだよ。

感じはじめたのではないかと思う。

けれども、それを理解しながらも、

こんなふうに思う人もすくなくないだろう。

「でも、私、キャップ似合わないんだよ」と。

さあ、そこである。

いってみればここにおいてようやくぼくは、

本来伝えたかったことの入口にたどりついた。

ここまでは序章の序章で飛ばし読みでいいのである。

ふだん帽子をあまりかぶらないみなさん、

ここからがぼくだよ。

まず、原則としてしっかり伝えておきたいのは、

帽子というのはとても複雑なかたちを

しているということである。

たとえばかたちがわかりやすいと説明したキャップでも、

お店に並んでいるひとつひとつのキャップは

それぞれ微妙にかたちが違う。

メーカーが異なればフォルムが変わるのはもちろん、

同じメーカーであってもモデルが違えばぜんぜん違うし、

なんなら同じメーカーの同じモデルのはずなのに、

以前買ったあれといま売ってるこれは

なんか微妙に違うんですけど?

といったことが十分にあり得る。ほんと困る。

ツバがすこし長いだけでも印象が変わるし、

本体の幅や深さが変わるだけでかぶり心地も違う。

まったく同じキャップであっても

浅くかぶるときと深くかぶるときでは

鏡のなかの雰囲気が大きく変わってしまう。

帽子というのはとても複雑なかたちを

しているということである。

たとえばかたちがわかりやすいと説明したキャップでも、

お店に並んでいるひとつひとつのキャップは

それぞれ微妙にかたちが違う。

メーカーが異なればフォルムが変わるのはもちろん、

同じメーカーであってもモデルが違えばぜんぜん違うし、

なんなら同じメーカーの同じモデルのはずなのに、

以前買ったあれといま売ってるこれは

なんか微妙に違うんですけど?

といったことが十分にあり得る。ほんと困る。

ツバがすこし長いだけでも印象が変わるし、

本体の幅や深さが変わるだけでかぶり心地も違う。

まったく同じキャップであっても

浅くかぶるときと深くかぶるときでは

鏡のなかの雰囲気が大きく変わってしまう。

だから、みなさん、

大事なことばかりが並ぶこの文章において、

さらに大事なことをここに書きますが、いいですか?

帽子というのは、

かぶってみなければわからないのです。

帽子をしょっちゅうかぶっている人というのは、

そのことをとてもよく理解しているので、

店先などでもしょっちゅう試しにかぶっている。

だからこそ、しっくりくる帽子に出会いやすいのです。

大事なことばかりが並ぶこの文章において、

さらに大事なことをここに書きますが、いいですか?

帽子というのは、

かぶってみなければわからないのです。

帽子をしょっちゅうかぶっている人というのは、

そのことをとてもよく理解しているので、

店先などでもしょっちゅう試しにかぶっている。

だからこそ、しっくりくる帽子に出会いやすいのです。

ところが、あなたよ、

ふだん帽子をあまりかぶらないあなたよ、

あなたはかつてこんなふうに思っていましたよね。

「私、キャップ、似合わないんだよなあ」と。

それ、何個のキャップをかぶって

判断しました?

いえいえ、問い詰めようというのではありません。

ぼくはもったいなく思っているのです。

そこにあるかもしれない出会いが

機会そのものを閉ざされていることを残念に思うのです。

前回の文章でぼくはこうも書きました。

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している、と。

ということは、しょっちゅう帽子をかぶる人は、

ああ、こりゃぜんぜんダメだ、

という経験もたくさんしているのです。

そしてそのチャレンジの蓄積の果てに、

どうやらこういうのが自分にはいいみたいだぞとか、

こういうのはやめておいたほうがいいなということを

すこしずつわかっていくのです。

ふだん帽子をあまりかぶらないあなたよ、

あなたはかつてこんなふうに思っていましたよね。

「私、キャップ、似合わないんだよなあ」と。

それ、何個のキャップをかぶって

判断しました?

いえいえ、問い詰めようというのではありません。

ぼくはもったいなく思っているのです。

そこにあるかもしれない出会いが

機会そのものを閉ざされていることを残念に思うのです。

前回の文章でぼくはこうも書きました。

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している、と。

ということは、しょっちゅう帽子をかぶる人は、

ああ、こりゃぜんぜんダメだ、

という経験もたくさんしているのです。

そしてそのチャレンジの蓄積の果てに、

どうやらこういうのが自分にはいいみたいだぞとか、

こういうのはやめておいたほうがいいなということを

すこしずつわかっていくのです。

ですから、前回書いた、

「帽子が似合う人がいるのではない」という話を

キャップに置き換えながらすこし広げて述べましょう。

キャップが似合う人がいるのでは

ありません。

キャップを何度もかぶって、

しっくりくるキャップを選んだ人が、

それを気に入って

しょっちゅうかぶることにより、

周囲に違和感を持たれなくなっている

だけなのです。

ですから、その意味で、

キャップは誰にでも似合うのです。

あなたがしっくりくるキャップを選んで、

この夏、しばしばそれをかぶりさえすれば、

きっとキャップはあなたに似合っていくのです。

「帽子が似合う人がいるのではない」という話を

キャップに置き換えながらすこし広げて述べましょう。

キャップが似合う人がいるのでは

ありません。

キャップを何度もかぶって、

しっくりくるキャップを選んだ人が、

それを気に入って

しょっちゅうかぶることにより、

周囲に違和感を持たれなくなっている

だけなのです。

ですから、その意味で、

キャップは誰にでも似合うのです。

あなたがしっくりくるキャップを選んで、

この夏、しばしばそれをかぶりさえすれば、

きっとキャップはあなたに似合っていくのです。

さあ、そこであなたは思うでしょう。

それってどうやって選ぶのよ、と。

どこにわたしにしっくりくるキャップがあるのよ、と。

そう、それを具体的に提案していくのが

今回のキャップづくりのプロジェクトなのです。

真意と本気が伝わっていれば幸いです。

次回から、

いよいよその具体的な姿をお見せしていきますが、

こんなに長いテキストにおつき合いいただいたのですから、

そのさわりをここで展開しましょう。

キャップをかぶらない人も、

きっと一度くらいは

キャップをかぶってみたことがあるはずです。

店頭で、あるいは誰かのキャップを借りて。

ひょっとしたら、買ってみたことだってあるかもしれない。

推測ですが、そのときあなたは、

無難な色と形を選びましたよね?

そりゃあそうです、キャップに慣れてない人ほど、

無難なものを選びがちなのです。

たとえば、そう、「黒いキャップ」とか。

それってどうやって選ぶのよ、と。

どこにわたしにしっくりくるキャップがあるのよ、と。

そう、それを具体的に提案していくのが

今回のキャップづくりのプロジェクトなのです。

真意と本気が伝わっていれば幸いです。

次回から、

いよいよその具体的な姿をお見せしていきますが、

こんなに長いテキストにおつき合いいただいたのですから、

そのさわりをここで展開しましょう。

キャップをかぶらない人も、

きっと一度くらいは

キャップをかぶってみたことがあるはずです。

店頭で、あるいは誰かのキャップを借りて。

ひょっとしたら、買ってみたことだってあるかもしれない。

推測ですが、そのときあなたは、

無難な色と形を選びましたよね?

そりゃあそうです、キャップに慣れてない人ほど、

無難なものを選びがちなのです。

たとえば、そう、「黒いキャップ」とか。

しかしね、帽子をかぶりなれた立場として言いましょう。

キャップにかぎらず、帽子全般において、

黒ってけっこう上級者向けなんです。

シャツとかもそうでしょう?

黒って、決まる人が決めると決まるけど、

シャツに慣れない人がいきなり着るものではない。

キャップにかぎらず、帽子全般において、

黒ってけっこう上級者向けなんです。

シャツとかもそうでしょう?

黒って、決まる人が決めると決まるけど、

シャツに慣れない人がいきなり着るものではない。

べつの言い方をしましょう。

あなたの周囲にいる、

帽子をよくかぶっている人の姿を思い描いてください。

いますよね、帽子がトレードマークの人。

そう、あの人。

あるいは、その人。

はい、彼や彼女。

その人は、黒い帽子をかぶっていますか?

そりゃあ、たまにはかぶるかもしれませんが、

ぱっと思い浮かぶその人は、

黒ではない色の帽子をかぶっているはずです。

おそらく、日常的に帽子をかぶる人ほど、

黒とか赤とかのパキッとした色ではなく、

グレーとかブラウンとかの中間色をかぶる。

そう、こんな感じの色合いじゃないかと思うのです。

私たちがいろいろいろいろ試してたどり着いたのは、

チャコールグレーとキャメルのキャップです。

あなたの周囲にいる、

帽子をよくかぶっている人の姿を思い描いてください。

いますよね、帽子がトレードマークの人。

そう、あの人。

あるいは、その人。

はい、彼や彼女。

その人は、黒い帽子をかぶっていますか?

そりゃあ、たまにはかぶるかもしれませんが、

ぱっと思い浮かぶその人は、

黒ではない色の帽子をかぶっているはずです。

おそらく、日常的に帽子をかぶる人ほど、

黒とか赤とかのパキッとした色ではなく、

グレーとかブラウンとかの中間色をかぶる。

そう、こんな感じの色合いじゃないかと思うのです。

私たちがいろいろいろいろ試してたどり着いたのは、

チャコールグレーとキャメルのキャップです。

(あなたとさらにつづいていく)

2025-05-10-SAT