世の中には二種類の人間がいる。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

帽子をしょっちゅうかぶる人と、

帽子をあんまりかぶらない人である。

あきらかに前者である書き手が、

後者の読み手へと理想のキャップを

紹介していく長く酔狂な物語。

しかし、その論はとても現実的で、

意外な展開で読み手を翻弄し、

現実的なデータに帰結するという。

さあ、はじまり、はじまり。

世の中には帽子をよくかぶる人と

ほとんど帽子をかぶらない人がいる。

明らかに前者である私、ほぼ日の永田が、

後者のみなさんに向けて書く長文が、

ほら、たったいまはじまったところである。

長きにわたり帽子をかぶっているぼくは、

帽子について考えている量が、

おそらくふつうの人よりは多い。

自分のことなのでやや謙遜して言ったが、

帽子について語れる量は、

うぉっほん、なかなか多いんじゃないか。

そう、常日頃から、ぼくは帽子について、

さまざま伝えたいことがあった。

今回、書くべきテーマがついにその蓄積を

まっすぐに射抜いたということで、

いまぼくはシャツの袖をまくり上げている。

覚悟していただきたい。

否、どうぞよろしくお願いいたします。

ほとんど帽子をかぶらない人がいる。

明らかに前者である私、ほぼ日の永田が、

後者のみなさんに向けて書く長文が、

ほら、たったいまはじまったところである。

長きにわたり帽子をかぶっているぼくは、

帽子について考えている量が、

おそらくふつうの人よりは多い。

自分のことなのでやや謙遜して言ったが、

帽子について語れる量は、

うぉっほん、なかなか多いんじゃないか。

そう、常日頃から、ぼくは帽子について、

さまざま伝えたいことがあった。

今回、書くべきテーマがついにその蓄積を

まっすぐに射抜いたということで、

いまぼくはシャツの袖をまくり上げている。

覚悟していただきたい。

否、どうぞよろしくお願いいたします。

さっそくだが、

ふだん帽子をあまりかぶらないみなさま。

あなたはこんなふうに考えていませんか。

「私、帽子が似合わないのよ」と。

ふだん帽子をあまりかぶらないみなさま。

あなたはこんなふうに考えていませんか。

「私、帽子が似合わないのよ」と。

そこでまず断言させてもらおう。

売れるビジネス書も序章にいきなり

強い結論が叩きつけられるものだと聞いた。

この文章がいずれ大手ビジネス系出版社から

『帽子力』というタイトルの新書で発売されても驚かない。

とにかく、まず、言わせてほしい。

帽子が似合わない人なんて、いない。

ああ、もちろん、もちろん、

めちゃめちゃ帽子が似合う人はいる。

いわゆるモデルさん的な、

均整の取れまくった頭部と身体を持つ、

帽子をかぶってもかぶらなくても

なんでもだいたい似合っちゃう人はいる。

その人に比べれば、という意味でいえば、

帽子の似合わない人はいるだろう。

そりゃそうだよ、そうに決まってるよ。

けれども、均整の取れまくった人と

自分を比べ続ける人生ってどうなんですか。

そうではなくて、一般の話をしよう。

そこそこにでこぼこした私たちが

個々に毎日のライフを過ごすとき、

帽子の似合わない人なんていないのだと

ぼくはけっこう真剣に思っている。

売れるビジネス書も序章にいきなり

強い結論が叩きつけられるものだと聞いた。

この文章がいずれ大手ビジネス系出版社から

『帽子力』というタイトルの新書で発売されても驚かない。

とにかく、まず、言わせてほしい。

帽子が似合わない人なんて、いない。

ああ、もちろん、もちろん、

めちゃめちゃ帽子が似合う人はいる。

いわゆるモデルさん的な、

均整の取れまくった頭部と身体を持つ、

帽子をかぶってもかぶらなくても

なんでもだいたい似合っちゃう人はいる。

その人に比べれば、という意味でいえば、

帽子の似合わない人はいるだろう。

そりゃそうだよ、そうに決まってるよ。

けれども、均整の取れまくった人と

自分を比べ続ける人生ってどうなんですか。

そうではなくて、一般の話をしよう。

そこそこにでこぼこした私たちが

個々に毎日のライフを過ごすとき、

帽子の似合わない人なんていないのだと

ぼくはけっこう真剣に思っている。

じゃあ、言い方を変えてみよう。

あなたの身の回りにきっと、

よく帽子をかぶっている人がいると思う。

すっと、2、3人、顔が思い浮かぶと思う。

その人を、帽子が似合ってると、

あなたはほんとうに言えるだろうか?

彼は、彼女は、帽子が似合っている、のか?

そう問いかけながらもぼくは、

自分の回答が書かれたフリップを

早めにぱーんと提示してしまう。

そう、ぼくはこう思う。

その人は、帽子が似合っているのではなく、

「帽子をしょっちゅうかぶっている」だけ

である。

帽子をしょっちゅうかぶっている人は、

帽子をしょっちゅうかぶっている人として

あなたや周囲に認識される。

顔と帽子はセットになっている。

セットになっているから違和感がない。

違和感がないという判断を、

私たちの脳はいつしか似合っていると置き換える。

科学的なデータはまだないが、

ぼくはつねづねそう思っている。

いってしまえば、帽子だけでなく、

メガネとか赤い服とか露出度なんかもそうだと思う。

ずっとそれでいると周囲はそこに

ある種の落ち着きを見出し、

それを肯定的に、「似合っている」ととらえる。

だからもしもあなたが辺境の場所や

見知らぬ異国に転居することとなり、

それを機会に毎日毎日帽子をかぶっていたら、

異国の人たちはいつかきっと

「帽子ガ、オニアイデスネー」と声をかけてくる。

たしかめようがないが、たぶんほんとだ。

あなたの身の回りにきっと、

よく帽子をかぶっている人がいると思う。

すっと、2、3人、顔が思い浮かぶと思う。

その人を、帽子が似合ってると、

あなたはほんとうに言えるだろうか?

彼は、彼女は、帽子が似合っている、のか?

そう問いかけながらもぼくは、

自分の回答が書かれたフリップを

早めにぱーんと提示してしまう。

そう、ぼくはこう思う。

その人は、帽子が似合っているのではなく、

「帽子をしょっちゅうかぶっている」だけ

である。

帽子をしょっちゅうかぶっている人は、

帽子をしょっちゅうかぶっている人として

あなたや周囲に認識される。

顔と帽子はセットになっている。

セットになっているから違和感がない。

違和感がないという判断を、

私たちの脳はいつしか似合っていると置き換える。

科学的なデータはまだないが、

ぼくはつねづねそう思っている。

いってしまえば、帽子だけでなく、

メガネとか赤い服とか露出度なんかもそうだと思う。

ずっとそれでいると周囲はそこに

ある種の落ち着きを見出し、

それを肯定的に、「似合っている」ととらえる。

だからもしもあなたが辺境の場所や

見知らぬ異国に転居することとなり、

それを機会に毎日毎日帽子をかぶっていたら、

異国の人たちはいつかきっと

「帽子ガ、オニアイデスネー」と声をかけてくる。

たしかめようがないが、たぶんほんとだ。

つまり、帽子が似合わないと思っている人は、

帽子をかぶることをはじめれば、

帽子がだんだん似合いはじめる。

なんだかインチキ自己啓発セミナーの

中年講師のような言動になってきたが、

いや、ほんとにマジでそうなんだよ。

あなたはだんだん帽子が似合ってくーる。

帽子をかぶることをはじめれば、

帽子というのは似合いはじめるものなのだ。

それを、勝手ながら序章に提示する

いちばん大元の原則とさせていただき、

その地面にみなさんが足をそろえたところで、

次章へとジャンプしていただく。

この飛翔は、魅力的な帽子ワールドへのいざないである。

帽子をかぶることをはじめれば、

帽子がだんだん似合いはじめる。

なんだかインチキ自己啓発セミナーの

中年講師のような言動になってきたが、

いや、ほんとにマジでそうなんだよ。

あなたはだんだん帽子が似合ってくーる。

帽子をかぶることをはじめれば、

帽子というのは似合いはじめるものなのだ。

それを、勝手ながら序章に提示する

いちばん大元の原則とさせていただき、

その地面にみなさんが足をそろえたところで、

次章へとジャンプしていただく。

この飛翔は、魅力的な帽子ワールドへのいざないである。

章が変われば、ふつうはページが切り替わったり

公開される日が変わったりするものだが、

この文章はこのように下へ下へと続いていく。

「現代人は短い記事しか読まないので

文章はいくつかの短いページに分けなさい」という

いまふうのメディアのセオリーに

まったく反する形式で申し訳ない。

だってこのまま読んでほしいんだもん。

公開される日が変わったりするものだが、

この文章はこのように下へ下へと続いていく。

「現代人は短い記事しか読まないので

文章はいくつかの短いページに分けなさい」という

いまふうのメディアのセオリーに

まったく反する形式で申し訳ない。

だってこのまま読んでほしいんだもん。

序章でぼくは、

帽子をかぶればかぶるほど、

帽子はあなたに似合っていくと書いた。

おおそうかじゃあさっそくやってみよう、ということで、

ふだんあまり帽子をかぶらないあなたが、

手近な帽子をいきなりかぶって通りへ出ていくことを、

私は羽交い締めして止めなくてはならない。

フェイスロックをかけ、背後にまわって

ロメロスペシャルを決めなければならない。

帽子をかぶればかぶるほど、

帽子はあなたに似合っていくと書いた。

おおそうかじゃあさっそくやってみよう、ということで、

ふだんあまり帽子をかぶらないあなたが、

手近な帽子をいきなりかぶって通りへ出ていくことを、

私は羽交い締めして止めなくてはならない。

フェイスロックをかけ、背後にまわって

ロメロスペシャルを決めなければならない。

いいですか。

帽子をかぶり慣れてないあなたは、

やがて帽子が似合っていくし、

そこに間違いはないけれども、

ひとつ、大切なことがあるのを忘れてはならない。

あなたには、

帽子の体験がすくないのである。

帽子の体験がすくないということは

帽子の知識がないということだ。

知識というのは帽子の起源とか

服飾史における役割とかそういうことではない。

自分に似合う帽子がなんなのか、

あなたにはデータが少なすぎるのだ。

帽子をかぶり慣れてないあなたは、

やがて帽子が似合っていくし、

そこに間違いはないけれども、

ひとつ、大切なことがあるのを忘れてはならない。

あなたには、

帽子の体験がすくないのである。

帽子の体験がすくないということは

帽子の知識がないということだ。

知識というのは帽子の起源とか

服飾史における役割とかそういうことではない。

自分に似合う帽子がなんなのか、

あなたにはデータが少なすぎるのだ。

あっ、誰でも帽子が似合うって言ったくせに!

と言われるまえに言っておこう。

たしかに、帽子は誰でも似合うようになる。

その原則に変わりはない。

けれども、もうひとつの真実としていっておくと、

人が帽子をかぶるとき、

似合う帽子と似合わない帽子はある。

そりゃそうだろう。あたりまえだろう。

さあ、このあたりがおもしろいところである。

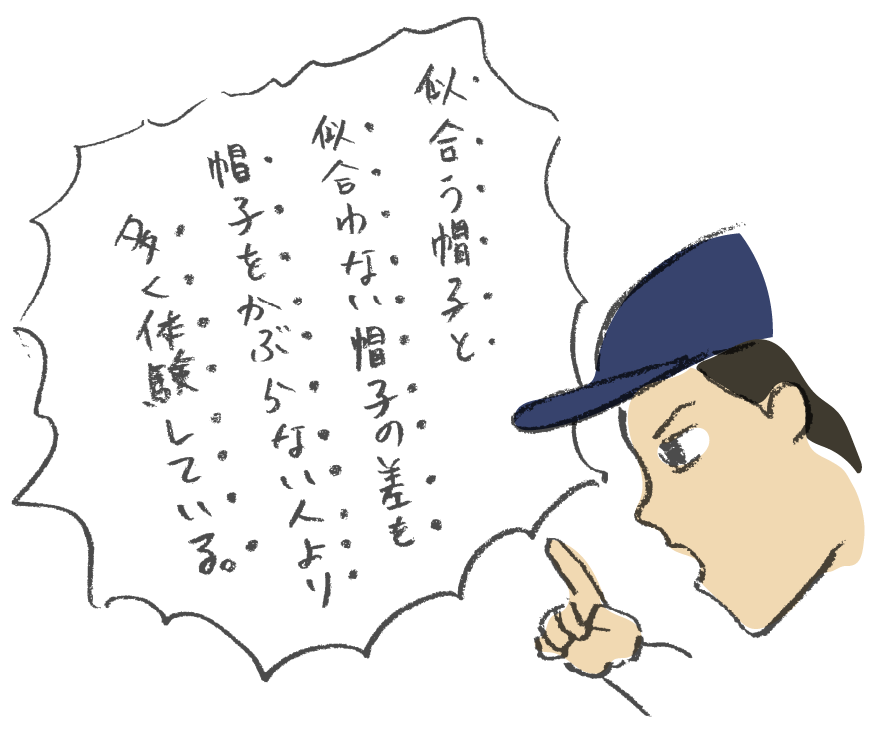

先にぼくは、

帽子が似合うと思われている人は

帽子をしょっちゅうかぶっているだけだと書いた。

そこにもうひとつ要素を付け足そう。

帽子が似合うと思われている人は、

帽子をしょっちゅうかぶっている人であり、

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

帽子をしょっちゅうかぶっているので、

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している。

ぼくが荒木飛呂彦先生なら

最後の2行に傍点を打つところである。

と言われるまえに言っておこう。

たしかに、帽子は誰でも似合うようになる。

その原則に変わりはない。

けれども、もうひとつの真実としていっておくと、

人が帽子をかぶるとき、

似合う帽子と似合わない帽子はある。

そりゃそうだろう。あたりまえだろう。

さあ、このあたりがおもしろいところである。

先にぼくは、

帽子が似合うと思われている人は

帽子をしょっちゅうかぶっているだけだと書いた。

そこにもうひとつ要素を付け足そう。

帽子が似合うと思われている人は、

帽子をしょっちゅうかぶっている人であり、

帽子をしょっちゅうかぶっている人は

帽子をしょっちゅうかぶっているので、

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している。

ぼくが荒木飛呂彦先生なら

最後の2行に傍点を打つところである。

ところで多くの読み手が推測済みのように、

この文章を通してぼくはあまねく人々に

帽子をかぶることをおすすめしたいわけであるが、

いちばん根本的でいちばん大げさな動機を

ずばりとここに記しておこう。

いまや帽子は軽く命にかかわる問題なのだ。

その背景は言うまでもなく世界的な温暖化であり、

もっと日常的に引き寄せて語るなら、

あの夏の暑さと日差しを思い出してみたまえということだ。

グラフをここに掲載するべくもなく、

夏の平均気温は年々あきらかに右肩上がりである。

ぼくがどこかで耳にした

なるほどという言い回しをここに再現するなら、

これから毎年、

「今年の夏がいちばん涼しい夏になる」、

ということである。

ぽかんとしてはいけない。

つまり、今年より来年のほうが、

来年より再来年のほうが、夏は暑くなるということだ。

どうやら地球的にそうらしい。

マジかよ、と思いながらぼくも書いている。

この文章を通してぼくはあまねく人々に

帽子をかぶることをおすすめしたいわけであるが、

いちばん根本的でいちばん大げさな動機を

ずばりとここに記しておこう。

いまや帽子は軽く命にかかわる問題なのだ。

その背景は言うまでもなく世界的な温暖化であり、

もっと日常的に引き寄せて語るなら、

あの夏の暑さと日差しを思い出してみたまえということだ。

グラフをここに掲載するべくもなく、

夏の平均気温は年々あきらかに右肩上がりである。

ぼくがどこかで耳にした

なるほどという言い回しをここに再現するなら、

これから毎年、

「今年の夏がいちばん涼しい夏になる」、

ということである。

ぽかんとしてはいけない。

つまり、今年より来年のほうが、

来年より再来年のほうが、夏は暑くなるということだ。

どうやら地球的にそうらしい。

マジかよ、と思いながらぼくも書いている。

転校生として広島、千葉、徳島など、

豊かな自然環境に恵まれた地を転々としながら育った

ひらたくいうと田舎育ちのぼくは、

元来、帽子もかぶらず真っ黒日焼けのお子様だった。

しかしながらいまから十数年前、

ひと夏を通して高校野球を取材したときに

はじめて熱中症を体験した。

これ、不思議なもので、一度熱中症になると、

なんだかまたすぐ熱中症になってしまう。

科学的な根拠がないのであくまで経験則だが、

なんかそういうのってくせになっちゃうみたい。

だからもうぼくにとって夏の暑さは

はっきりと健康を脅かすものであるし、

日光の下で過ごすときに水分と同じく帽子が欠かせない。

おそらくそれは、帽子をあまりかぶらない人も、

近年、さすがに実感していることと思う。

豊かな自然環境に恵まれた地を転々としながら育った

ひらたくいうと田舎育ちのぼくは、

元来、帽子もかぶらず真っ黒日焼けのお子様だった。

しかしながらいまから十数年前、

ひと夏を通して高校野球を取材したときに

はじめて熱中症を体験した。

これ、不思議なもので、一度熱中症になると、

なんだかまたすぐ熱中症になってしまう。

科学的な根拠がないのであくまで経験則だが、

なんかそういうのってくせになっちゃうみたい。

だからもうぼくにとって夏の暑さは

はっきりと健康を脅かすものであるし、

日光の下で過ごすときに水分と同じく帽子が欠かせない。

おそらくそれは、帽子をあまりかぶらない人も、

近年、さすがに実感していることと思う。

ひょっとしたら、帽子をかぶらない人も、

さすがに真夏の屋外はかぶらないわけにいかないから、

急な雨にコンビニでビニール傘を買うように

当座しのぎの帽子をかぶっているのかもしれない。

で、緊急に雨をしのぐための傘のようなものだから、

真夏の屋外以外は決してかぶらなかったりして。

人に会うとさっと脱いじゃったりして。

老若男女を問わず、帽子をかぶらない人は、

そんな置き傘みたいな間に合わせの帽子を

玄関先にぽつんと吊るしているのかもしれない。

さあ、そこで、ぼくがさきほど

傍点を打ちかけた数行の文章を思い出してほしい。

すなわち、帽子をしょっちゅうかぶる人は、

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している。

これを数学の公式のように逆に置き換えるなら、

帽子をあまりかぶらない人は、

似合う帽子と似合わない帽子の

差異を感じ取った体験が乏しい。

さすがに真夏の屋外はかぶらないわけにいかないから、

急な雨にコンビニでビニール傘を買うように

当座しのぎの帽子をかぶっているのかもしれない。

で、緊急に雨をしのぐための傘のようなものだから、

真夏の屋外以外は決してかぶらなかったりして。

人に会うとさっと脱いじゃったりして。

老若男女を問わず、帽子をかぶらない人は、

そんな置き傘みたいな間に合わせの帽子を

玄関先にぽつんと吊るしているのかもしれない。

さあ、そこで、ぼくがさきほど

傍点を打ちかけた数行の文章を思い出してほしい。

すなわち、帽子をしょっちゅうかぶる人は、

似合う帽子と似合わない帽子の差を

帽子をかぶらない人より多く体験している。

これを数学の公式のように逆に置き換えるなら、

帽子をあまりかぶらない人は、

似合う帽子と似合わない帽子の

差異を感じ取った体験が乏しい。

どうです、論がつながってきたでしょう。

大手ビジネス系出版社の人も

新書が出したくなってきたでしょう。

とはいえ、さすがにテキストが長くなってきた。

人が一度に読める量を超えるとはいわないが、

まあ、このへんで一度区切りをつけたほうが

書き手にとっても読み手にとってもよさそうだ。

そんなわけで第一回の更新を終えるが、

ネット配信される連続ドラマの最後にかならず

次回の予告が提示されるように、

つぎに書くべきテーマをここに記しておく。

帽子にもさまざまな種類があるが、

ふだん帽子をあまりかぶらない人が選ぶべき最初のそれは、

キャップであるとぼくは思っている。

はい、それじゃつぎは、キャップの話からはじめまーす。

大手ビジネス系出版社の人も

新書が出したくなってきたでしょう。

とはいえ、さすがにテキストが長くなってきた。

人が一度に読める量を超えるとはいわないが、

まあ、このへんで一度区切りをつけたほうが

書き手にとっても読み手にとってもよさそうだ。

そんなわけで第一回の更新を終えるが、

ネット配信される連続ドラマの最後にかならず

次回の予告が提示されるように、

つぎに書くべきテーマをここに記しておく。

帽子にもさまざまな種類があるが、

ふだん帽子をあまりかぶらない人が選ぶべき最初のそれは、

キャップであるとぼくは思っている。

はい、それじゃつぎは、キャップの話からはじめまーす。

(きみとつづく)

2025-05-09-FRI