「ほんとにだいじなカレー皿」は、

糸井重里のひと言からはじまりました。

「カレーを食べるとき、

ほんとに食べやすいお皿って、

なかなか、ないんだよ」

手にしっくり収まって片手で持てること。

ごはんの最後のひとつぶまで

スプーンで気持ちよくすくうことができること。

そして、カレーはもちろん、

いろいろな家庭料理に映えること。

そんなカレー皿がほしい、

という「ほぼ日」のリクエストに、

1年かけて実際のかたちにしてくれたのが

「土楽」の四女で、陶芸家の福森道歩さんでした。 |

福森道歩さんは、

ほぼ日乗組員が「土楽」を訪れるときは、

いつも屈託のない元気な笑顔で出迎えてくれます。

気さくで気取っていない人柄なので、

彼女に会う、ほぼ日乗組員、

みんな揃ってファンになってしまう、

そんな親しみやすくフレンドリーな人なのです。

ところが、

ひとたび、轆轤の前に座ると、

その表情はガラリと真剣なものになります。

両の手にひねられる器を見つめる彼女の眼差しの

鋭さと美しさは、言葉ではいい表せないものです。

四季折々の伊賀の自然、

父の器、新鮮な食材、舌鼓を打つ料理、

生まれてからずっと土楽窯に育った道歩さんは、

そのどれもをごく当たり前のものとして、

日常のなかで触れてきました。

そんな生粋の土楽育ちの彼女の感性から

生み出される器は、やはり素晴らしいものです。

日々愛用され、空気のようにそこにあり、

前に出ず後ろに下がらず

料理を引き立てる。

そして、時の経過とともに、

変わりゆく表情を楽しませてくれる。

道歩さんの手からひねり出されるのは、

やはり土楽ならではの器なのです。

土楽窯7代目当主であり、

父でもある、福森雅武さんもが認める

福森道歩。

「ほんとにだいじなカレー皿」は、

そんな彼女が

1年間という長い時間をかけて開発し、

丹精を込めて手づくりする器なのです。 |

「ほんとにだいじなカレー皿」の

底から縁に向かって立ち上がるラインは、

スプーンをそえてカレーをすくうときに、

なめらかにすくいやすく、

カレーや、ごはんがこぼれにくいつくりになっています。

|

「ほんとにだいじなカレー皿」の大きさは

直径24.5センチ、高さ5センチとなっています。

ひとりぶんのカレーをよそったときに、

ちょうどいい大きさを考えました。

スープたっぷりのカレーでも、こぼれにくい深さ。

たくさん食べるかたが、大盛りにしても、

きゅうくつな感じにはならないよう、

じゅうぶんな容量をもっています。

|

カレーを盛るためにつくったお皿ですが、

和洋中、さまざまな料理とも相性のよいお皿です。

ぜひ、毎日の食卓で、お使いいただけたらと思います。

|

「ほんとにだいじなカレー皿」は、

福森道歩さんが、一枚一枚、

ろくろを回し、手づくりをしています。

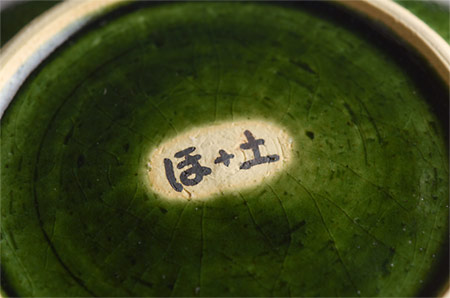

色は3種類。

これは、かける釉薬の色のちがいによるものです。

「ベア1号」と同じ、黒と茶がまじった色は「アメ釉」、

薄緑色のほうは「灰釉」で仕上げています。

2016年夏に深緑色の「青織部」が加わりました。

土楽の職人さんが一枚ずつ、手作業で釉薬をかけ、

焼き上げていますので、

その色や光り方には、一枚一枚の個性があります。

|

|

|

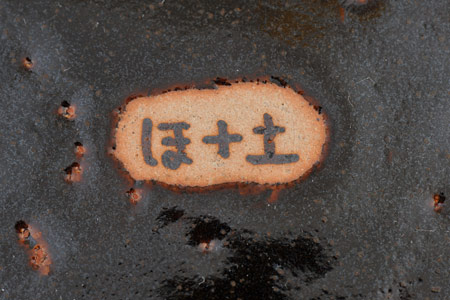

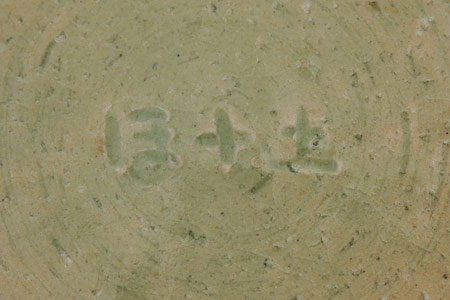

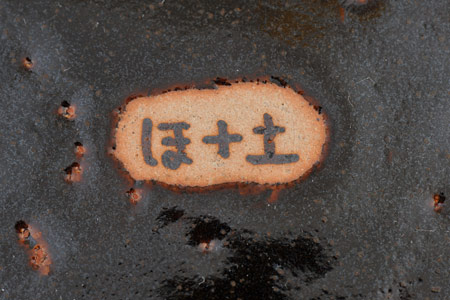

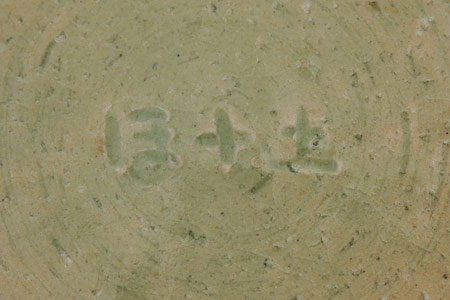

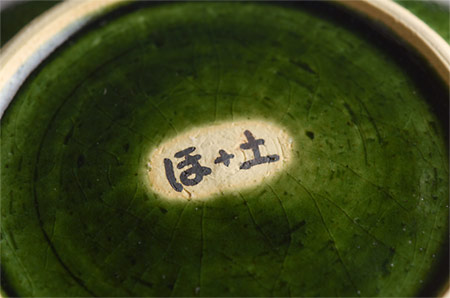

「ほんとにだいじなカレー皿」の裏側には

高台(こうだい)と呼ばれる

皿を安定させる台があり、その中央には

「ほ+土」の名前があります。

これも、一枚一枚手書きで入れています。

|

「ほんとにだいじなカレー皿」に加えて、

中ぐらいの「中(なか)のカレー皿」と

小さい「ひとくちカレー皿」がなかまに加わり、

ぜんぶで3サイズになりました。

|