「尾瀬」と聞いて、多くのひとの頭に浮かぶのは、

この風景ではないでしょうか?

撮影:加戸昭太郎

撮影:加戸昭太郎

ここは、標高約1,400mに広がる

本州最大の高層湿原、尾瀬ヶ原。

うしろにそびえるのは、日本百名山の至仏山(しぶつさん)です。

尾瀬を訪れたことのない方には、

尾瀬ヶ原もぜひご自身の目で見ていただきたいのですが、

魅力はここだけではありません。

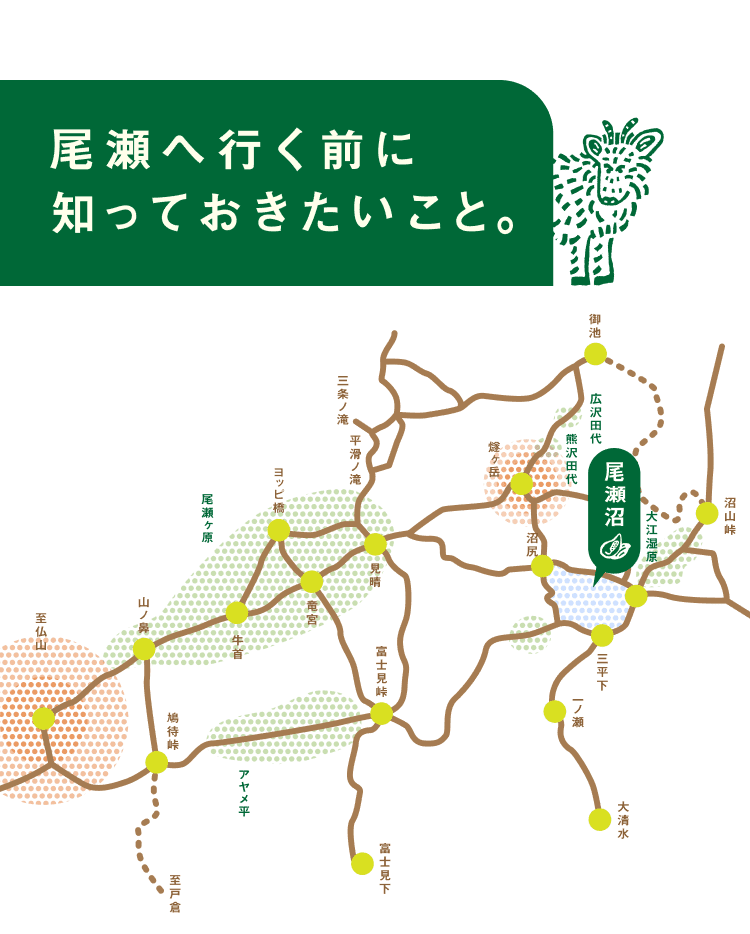

2007年に「日光国立公園」から独立して、

誕生した「尾瀬国立公園」には見どころがたくさん。

本州最大の高層湿原、尾瀬ヶ原。

うしろにそびえるのは、日本百名山の至仏山(しぶつさん)です。

尾瀬を訪れたことのない方には、

尾瀬ヶ原もぜひご自身の目で見ていただきたいのですが、

魅力はここだけではありません。

2007年に「日光国立公園」から独立して、

誕生した「尾瀬国立公園」には見どころがたくさん。

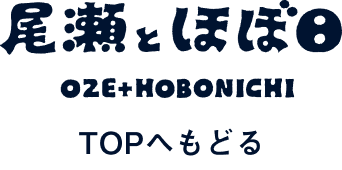

広さは、372km²

もっといい例えがある気がしますが、

東京23区の6割、琵琶湖の半分ぐらいあります。

市町村でいうと、

おおむね福島県(南会津郡檜枝岐:ひのえまた村)と

群馬県(利根郡片品村)ですが、

一部、新潟県(魚沼市)と

栃木県(日光市)の4県にまたがっています。

メジャーな見どころは、

冒頭で挙げた尾瀬ヶ原のほか、

噴火によって只見(ただみ)川の源流部が堰き止められてできた尾瀬沼、

これらを取り囲む至仏山、燧ヶ岳(ひうちがたけ)など。

尾瀬にはなだらかな木道のイメージが強いと思いますが、

至仏山、燧ヶ岳はそれぞれ標高2,228m、2,356mあります。

日本百名山にも数えられ、

山好きなら誰でも知る名峰です。

今回、ほぼ日がパートナーを組む

長蔵小屋の「本館」、

そして「別館」「売店」は、

尾瀬沼のほとりに位置します。

もっといい例えがある気がしますが、

東京23区の6割、琵琶湖の半分ぐらいあります。

市町村でいうと、

おおむね福島県(南会津郡檜枝岐:ひのえまた村)と

群馬県(利根郡片品村)ですが、

一部、新潟県(魚沼市)と

栃木県(日光市)の4県にまたがっています。

メジャーな見どころは、

冒頭で挙げた尾瀬ヶ原のほか、

噴火によって只見(ただみ)川の源流部が堰き止められてできた尾瀬沼、

これらを取り囲む至仏山、燧ヶ岳(ひうちがたけ)など。

尾瀬にはなだらかな木道のイメージが強いと思いますが、

至仏山、燧ヶ岳はそれぞれ標高2,228m、2,356mあります。

日本百名山にも数えられ、

山好きなら誰でも知る名峰です。

今回、ほぼ日がパートナーを組む

長蔵小屋の「本館」、

そして「別館」「売店」は、

尾瀬沼のほとりに位置します。

尾瀬沼を半周、

およそ1時間ほど歩いた先の対岸に建ち、

燧ヶ岳を美しく眺められる「沼尻休憩所」や

そこからさらに西へ山道を2時間ほど歩いた先の

尾瀬ヶ原のほとり、見晴らし地区に構える

「第二長蔵小屋」もすばらしい

ロケーションなのですが、

こちらはまた改めて。

およそ1時間ほど歩いた先の対岸に建ち、

燧ヶ岳を美しく眺められる「沼尻休憩所」や

そこからさらに西へ山道を2時間ほど歩いた先の

尾瀬ヶ原のほとり、見晴らし地区に構える

「第二長蔵小屋」もすばらしい

ロケーションなのですが、

こちらはまた改めて。

撮影:加戸昭太郎

撮影:加戸昭太郎

尾瀬沼は、華やかな印象の尾瀬ヶ原とは

どこか対照的です。

天気の良い日には

燧ヶ岳を映し出す「逆さ燧」を眺められ、

湖畔にはおだやかな時間が流れます。

11月〜4月ごろ、一年の約半分は雪に覆われていて、

登山道は閉鎖されていますが、

5月ごろ、水芭蕉が一面に咲き始めるころから、

少しずつにぎやかに。

夏は黄色いニッコウキスゲ、

真っ白くてふわふわのワタスゲ、

秋が近づくと青紫のエゾリンドウなど

200種類もの高山植物のお花のリレーが始まり、

1週間とておなじ景色はありません。

紅葉も、ナナカマドやミネカエデの赤 、

ダケカンバの黄、

湿原を彩る草紅葉の黄金色の、

グラデーションにうっとり。

植物には興味がないと言い張っていた、

体育会系で一見強面の友人が

ワタスゲが雨に濡れたようすをみて

「これは可愛いな」

と漏らしていたことを追記しておきます。

どこか対照的です。

天気の良い日には

燧ヶ岳を映し出す「逆さ燧」を眺められ、

湖畔にはおだやかな時間が流れます。

11月〜4月ごろ、一年の約半分は雪に覆われていて、

登山道は閉鎖されていますが、

5月ごろ、水芭蕉が一面に咲き始めるころから、

少しずつにぎやかに。

夏は黄色いニッコウキスゲ、

真っ白くてふわふわのワタスゲ、

秋が近づくと青紫のエゾリンドウなど

200種類もの高山植物のお花のリレーが始まり、

1週間とておなじ景色はありません。

紅葉も、ナナカマドやミネカエデの赤 、

ダケカンバの黄、

湿原を彩る草紅葉の黄金色の、

グラデーションにうっとり。

植物には興味がないと言い張っていた、

体育会系で一見強面の友人が

ワタスゲが雨に濡れたようすをみて

「これは可愛いな」

と漏らしていたことを追記しておきます。

動物や鳥、昆虫も数多くの種類が生息しています。

春の訪れとともに飛んでくるのはイワツバメ。

夏になると湿原の池塘には、ハッチョウトンボという

日本で一番ちいさなトンボを見られます。

山の岩場にはオコジョがいたり、

森のなかではヤマネに出会えたり。

湿原歩きだけではなく、

山登りをしっかりたのしみたい方は、

至仏山もしくは燧ヶ岳にも足を延ばすプランで

尾瀬を堪能することもできます。

至仏山は、岩肌に蛇のような模様が見られる

蛇紋岩でできています。

他の地域の植物が生息しにくいため、

エーデルワイスの仲間のホソバヒナウスユキソウや

オゼソウなど、ほかでは見られないお花に出会えます。

燧ヶ岳は東北地方の最高峰です。

火山らしい岩稜歩きができる一方、

田代と呼ばれる湿原もあり、

四季折々の高山植物も見られます。

いずれも歩きごたえは十分で、

比較的登りやすい至仏山でも

山頂を往復すると6時間はかかります。

これらの美しい自然は、戦後の経済成長のなかで

幾度となく、開発の危機にさらされてきましたが、

人々の思い、努力で守られてきた歴史があり、

日本の「自然保護の原点」ともいわれています。

長蔵小屋はこの過程に先祖代々関わってきました。

春の訪れとともに飛んでくるのはイワツバメ。

夏になると湿原の池塘には、ハッチョウトンボという

日本で一番ちいさなトンボを見られます。

山の岩場にはオコジョがいたり、

森のなかではヤマネに出会えたり。

湿原歩きだけではなく、

山登りをしっかりたのしみたい方は、

至仏山もしくは燧ヶ岳にも足を延ばすプランで

尾瀬を堪能することもできます。

至仏山は、岩肌に蛇のような模様が見られる

蛇紋岩でできています。

他の地域の植物が生息しにくいため、

エーデルワイスの仲間のホソバヒナウスユキソウや

オゼソウなど、ほかでは見られないお花に出会えます。

燧ヶ岳は東北地方の最高峰です。

火山らしい岩稜歩きができる一方、

田代と呼ばれる湿原もあり、

四季折々の高山植物も見られます。

いずれも歩きごたえは十分で、

比較的登りやすい至仏山でも

山頂を往復すると6時間はかかります。

これらの美しい自然は、戦後の経済成長のなかで

幾度となく、開発の危機にさらされてきましたが、

人々の思い、努力で守られてきた歴史があり、

日本の「自然保護の原点」ともいわれています。

長蔵小屋はこの過程に先祖代々関わってきました。

「はるかな尾瀬、遠い空」の歌詞から、

ものすごく遠い場所へ

心して向かうイメージがあるかもしれません。

しかし、登山口とコース選び次第では、

日帰りでも、週末2日間でも、

たのしむことができるフィールドです。

長蔵小屋を目指すとき、

最短ルートをとるなら、

福島県の沼山峠からの往復ルートがおすすめ。

整備された登山道を約1時間歩けば、

小屋にたどり着けます。

ただし、公共交通機関を使う場合、

電車と路線バスを乗りつぐので、

長旅となることがあります。

山を歩く時間が次に短いのは、

群馬県の大清水からの往復ルート。

峠を越え、約3時間ほどかかりますが、

東京方面からなら大清水までは

夏山シーズンは直行バスも出ています。

ものすごく遠い場所へ

心して向かうイメージがあるかもしれません。

しかし、登山口とコース選び次第では、

日帰りでも、週末2日間でも、

たのしむことができるフィールドです。

長蔵小屋を目指すとき、

最短ルートをとるなら、

福島県の沼山峠からの往復ルートがおすすめ。

整備された登山道を約1時間歩けば、

小屋にたどり着けます。

ただし、公共交通機関を使う場合、

電車と路線バスを乗りつぐので、

長旅となることがあります。

山を歩く時間が次に短いのは、

群馬県の大清水からの往復ルート。

峠を越え、約3時間ほどかかりますが、

東京方面からなら大清水までは

夏山シーズンは直行バスも出ています。

プラン次第で、

山歩きをしっかり楽しむこともできます。

具体的な検討の際には、

長蔵小屋のアクセスページを

参照してください。

https://chozogoya.com/access.html

ひとつ大事なポイントは、

15時には下山できるようにスケジュールを組むこと。

山は日の暮れが早いうえ、電灯などがないので、

明るいうちにふもとへ下りられるように、

余裕をもった計画を立てます。

初心者で体力に自信のない方は、

ふもとで前泊して、

沼山峠から入り、尾瀬沼までを日帰りで往復することから

始めてみるのもいいと思います。

尾瀬沼までたどり着かなくとも、

美しい自然のなかに包まれますから、

心配になったら引き返す勇気も大切です。

都市部の生活のなかでは、

たとえ2〜3時間でも、

紫外線や風にさらされる環境で、

立ちっぱなしであることすら、

ほとんどないのではないでしょうか。

自然のなかで過ごす時間を、

3時間、5時間と伸ばしていき、

慣れてきたら、

山小屋泊の世界へようこそ!

大きな空を眺めながら、

光の差し込む朝を迎え、青のグラデーションを越えて、

夕焼けに赤らんだあと闇夜に沈む。

そんな時間の移ろいを、

時を共にする人たちと味わう。

ゆたかなひとときが待っています。

山歩きをしっかり楽しむこともできます。

具体的な検討の際には、

長蔵小屋のアクセスページを

参照してください。

https://chozogoya.com/access.html

ひとつ大事なポイントは、

15時には下山できるようにスケジュールを組むこと。

山は日の暮れが早いうえ、電灯などがないので、

明るいうちにふもとへ下りられるように、

余裕をもった計画を立てます。

初心者で体力に自信のない方は、

ふもとで前泊して、

沼山峠から入り、尾瀬沼までを日帰りで往復することから

始めてみるのもいいと思います。

尾瀬沼までたどり着かなくとも、

美しい自然のなかに包まれますから、

心配になったら引き返す勇気も大切です。

都市部の生活のなかでは、

たとえ2〜3時間でも、

紫外線や風にさらされる環境で、

立ちっぱなしであることすら、

ほとんどないのではないでしょうか。

自然のなかで過ごす時間を、

3時間、5時間と伸ばしていき、

慣れてきたら、

山小屋泊の世界へようこそ!

大きな空を眺めながら、

光の差し込む朝を迎え、青のグラデーションを越えて、

夕焼けに赤らんだあと闇夜に沈む。

そんな時間の移ろいを、

時を共にする人たちと味わう。

ゆたかなひとときが待っています。

長蔵小屋が位置する「尾瀬国立公園」。

国立公園という特殊な立地についても、

かいつまんでご紹介しておきたいと思います。

国立公園という視点で地図をながめた経験がある方は

稀有かと思いますが、なんと国内に35箇所もあります。

北は、利尻礼文サロベツから、北アルプス(中部山岳)、

伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、南はやんばるまで。

世界にも類のない美しい自然があり、

日本の風景を代表する場所が選ばれていて、

国が直接管理をすることで、

開発が制限され、利用施設が整備されています。

世界にはさまざまな国立公園がありますが、

日本の国立公園の特徴は、

手つかずの自然だけではなく、

里山や農地、集落など、人の暮らしや地域の産業にも関わる

多様な環境が含まれていること。

アメリカやオーストラリアなどでは、

国立公園の土地すべてを公園専用とされていますが、

日本では多くの私有地が含まれています。

そのおかげで、人間の暮らしと自然が影響を及ぼし合い、

いいバランスが保たれるという、

日本ならではの風土に触れられるおもしろさがありますが、

一方で、管理の継続はとてもむずかしいのです。

尾瀬の土地は、国有地・公有地と私有地の割合が約半分ずつ。

そのため環境保護や管理は、環境省や自治体が中心となりながら、

東京電力、NPO団体などが協力して行っています。

そのなかで、大きな役割を担っているのが「山小屋」です。

山小屋は国の許可を得て、

登山者に宿泊・休憩場所を提供するだけではなく、

木道や登山道の整備、天候やルートなどの情報発信、

トイレの提供、遭難や体調不良者への対応などを行なっています。

そのために必要な人手や費用の多くも負担しており、

わたしたちが安全にフィールドを楽しめるのは、

山小屋のおかげ、といっても過言ではないのです。

歩いてしかたどり着けないうえに、

上下水や電気、ガスなどの生活インフラが整わない環境。

そんななか、知恵をふりしぼり、試行錯誤を重ねながら、

山を楽しむ人を受け入れ続ける山小屋の方々。

運営の裏側を、苦労もおもしろさも含めて、少しずつ、

私たちも学びながら伝えていけたらと思っています。

国立公園という特殊な立地についても、

かいつまんでご紹介しておきたいと思います。

国立公園という視点で地図をながめた経験がある方は

稀有かと思いますが、なんと国内に35箇所もあります。

北は、利尻礼文サロベツから、北アルプス(中部山岳)、

伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、南はやんばるまで。

世界にも類のない美しい自然があり、

日本の風景を代表する場所が選ばれていて、

国が直接管理をすることで、

開発が制限され、利用施設が整備されています。

世界にはさまざまな国立公園がありますが、

日本の国立公園の特徴は、

手つかずの自然だけではなく、

里山や農地、集落など、人の暮らしや地域の産業にも関わる

多様な環境が含まれていること。

アメリカやオーストラリアなどでは、

国立公園の土地すべてを公園専用とされていますが、

日本では多くの私有地が含まれています。

そのおかげで、人間の暮らしと自然が影響を及ぼし合い、

いいバランスが保たれるという、

日本ならではの風土に触れられるおもしろさがありますが、

一方で、管理の継続はとてもむずかしいのです。

尾瀬の土地は、国有地・公有地と私有地の割合が約半分ずつ。

そのため環境保護や管理は、環境省や自治体が中心となりながら、

東京電力、NPO団体などが協力して行っています。

そのなかで、大きな役割を担っているのが「山小屋」です。

山小屋は国の許可を得て、

登山者に宿泊・休憩場所を提供するだけではなく、

木道や登山道の整備、天候やルートなどの情報発信、

トイレの提供、遭難や体調不良者への対応などを行なっています。

そのために必要な人手や費用の多くも負担しており、

わたしたちが安全にフィールドを楽しめるのは、

山小屋のおかげ、といっても過言ではないのです。

歩いてしかたどり着けないうえに、

上下水や電気、ガスなどの生活インフラが整わない環境。

そんななか、知恵をふりしぼり、試行錯誤を重ねながら、

山を楽しむ人を受け入れ続ける山小屋の方々。

運営の裏側を、苦労もおもしろさも含めて、少しずつ、

私たちも学びながら伝えていけたらと思っています。

山では、基本的には登山者一人ひとりが、

自分を満たすために必要なものを

バックパックに詰めて、

自分の足で歩きます。

のどが渇いたり小腹がすいたからといって、

コンビニや自販機で買ったりすることも、

いらないゴミを捨てたり、

荷物が重いからといって

タクシーに乗ったりすることもできません。

とはいえ、山の天候は変わりやすく、

街とは違う環境のなかで

想定しないアクシデントも起こり得ます。

各自が重荷を背負いすぎるのではなく、

登山者同士で、声をかけ合いながら

ときには山小屋をはじめ、

山で働く方々に頼りながらたのしむ場です。

自分のことだけ考えるのではなく、

何かあったときには、そばの誰かを

助けられる余裕をもって、

準備をすると、自然のなかで過ごす時間が

いっそう温かなものになるはずです。

自分を満たすために必要なものを

バックパックに詰めて、

自分の足で歩きます。

のどが渇いたり小腹がすいたからといって、

コンビニや自販機で買ったりすることも、

いらないゴミを捨てたり、

荷物が重いからといって

タクシーに乗ったりすることもできません。

とはいえ、山の天候は変わりやすく、

街とは違う環境のなかで

想定しないアクシデントも起こり得ます。

各自が重荷を背負いすぎるのではなく、

登山者同士で、声をかけ合いながら

ときには山小屋をはじめ、

山で働く方々に頼りながらたのしむ場です。

自分のことだけ考えるのではなく、

何かあったときには、そばの誰かを

助けられる余裕をもって、

準備をすると、自然のなかで過ごす時間が

いっそう温かなものになるはずです。

尾瀬は水が豊かなフィールドなので、

おいしい水を汲んだり、

山小屋でお風呂に入ったりすることができます。

ただし、下水は浄化槽を利用しているため、

なるべく負担をかけないよう、

石鹸の利用は最小限に。

お風呂でのシャンプーなどの使用は、

小屋ごとにルールが定められています。

電力も貴重で、

夜は20〜21時に消灯となります。

万が一に備えるためにも、

ヘッドライトと

モバイルバッテリーは各自持参します。

おいしい水を汲んだり、

山小屋でお風呂に入ったりすることができます。

ただし、下水は浄化槽を利用しているため、

なるべく負担をかけないよう、

石鹸の利用は最小限に。

お風呂でのシャンプーなどの使用は、

小屋ごとにルールが定められています。

電力も貴重で、

夜は20〜21時に消灯となります。

万が一に備えるためにも、

ヘッドライトと

モバイルバッテリーは各自持参します。

天気がよい日で、体力がある方であれば、

街と変わらない服装や

持ち合わせの道具でも

山を楽しめるかもしれません。

ですが、標高の高い場所では、

天気が変わりやすく、

普段の生活や屋内のスポーツジムで使う体力とは

違った負荷がかかります。

たとえ晴れ予報で、

元気があり余っている日でも、

自分を過信しないこと。

季節問わず、「体を冷やさない」、

そして「体力を補う」ことを意識して、

装備を整えることをおすすめします。

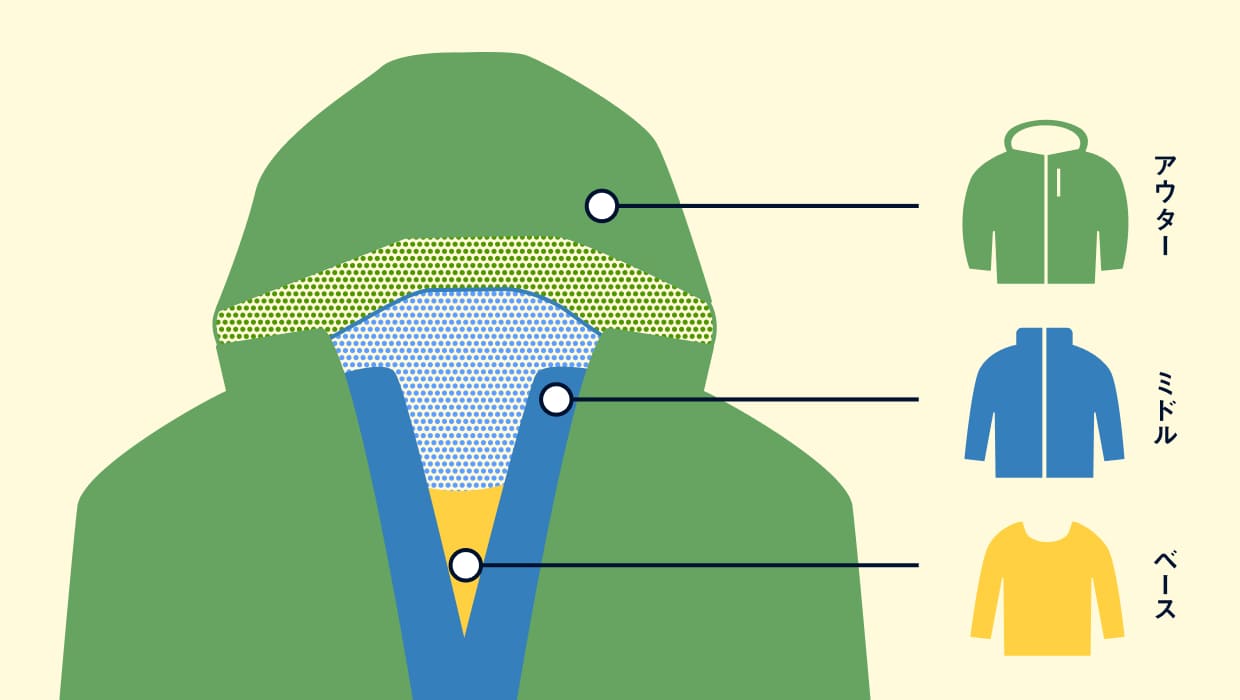

ウエア選びは、

過酷な環境から身を守れるように、

「アウター」「ミドル」「ベース」の3層で考えます。

街と変わらない服装や

持ち合わせの道具でも

山を楽しめるかもしれません。

ですが、標高の高い場所では、

天気が変わりやすく、

普段の生活や屋内のスポーツジムで使う体力とは

違った負荷がかかります。

たとえ晴れ予報で、

元気があり余っている日でも、

自分を過信しないこと。

季節問わず、「体を冷やさない」、

そして「体力を補う」ことを意識して、

装備を整えることをおすすめします。

ウエア選びは、

過酷な環境から身を守れるように、

「アウター」「ミドル」「ベース」の3層で考えます。

それぞれの役割は、

アウターは雨や風をシャットアウトすること

ミドルは体温を蓄えること、

ベースは肌を快適な環境に保つこと、です。

アウターには、レインウエアを選ぶと便利です。

雨で体が濡らしてしまわないように、

かいた汗を逃がしてくれるように、

防水透湿性をもつものを選びます。

コンビニで販売しているビニールのポンチョや

フェスなどでよく見かけるヒザ下まで覆うようなタイプは

あまりおすすめできません。

強い風でフードが脱げたり、

ジャケットの裾がバタバタしてしまったり、

岩場を歩くとき、足さばきが損なわれたりするからです。

ミドルは、

あたたかな空気の層をつくってくれる

フリースやダウンなどが適しています。

ベースには、

速乾性や吸汗性などをもつ、

ウールや化繊などの素材のシャツを。

コットンはNGです。

富士山をGパンで登ったというはなしを時に耳にしますが、

コットン素材のGパンは一度濡れたらなかなか乾きません。

標高の高い場所で風に吹かれたら最後、

体を冷やし続けることになります。

直接、肌に触れる部分のウエアはとくに、

一見するとスポーティでワークウエア風だとしても

素材をチェックしてみてください。

山で3種の神器と呼ばれるのは、

前述の「レインウエア」、

そして「バックパック」「登山靴」です。

バックパックは、

背中のサイズに合ったものを選ぶと、

ずいぶん疲れにくくなります。

容量は、日帰りなら20〜25リットル程度、

1泊2日なら30〜35リットル程度。

大きすぎるとバックパックの中で

荷物が動いてしまうので、

大は小を兼ねない、と考えるのが吉です。

バックパックの中に水がしみないように、

かぶせられるレインカバーも必携です。

登山靴は、防水素材のものを。

沼山峠から長蔵小屋までの往復であれば

スニーカータイプでも大丈夫ですが、

体力に自信がないひとは、

くるぶしを覆い、足首を固定してくれる

ミドルカットタイプを選んでください。

靴下との組み合わせも大事です。

山へ出かける前に、お出かけや通勤で

試し履きしてみると、

不安な気持ちがすこし落ち着くと思います。

ウエアや装備については、

より詳しい情報など、

改めてお伝えできればと思っています。

アウターは雨や風をシャットアウトすること

ミドルは体温を蓄えること、

ベースは肌を快適な環境に保つこと、です。

アウターには、レインウエアを選ぶと便利です。

雨で体が濡らしてしまわないように、

かいた汗を逃がしてくれるように、

防水透湿性をもつものを選びます。

コンビニで販売しているビニールのポンチョや

フェスなどでよく見かけるヒザ下まで覆うようなタイプは

あまりおすすめできません。

強い風でフードが脱げたり、

ジャケットの裾がバタバタしてしまったり、

岩場を歩くとき、足さばきが損なわれたりするからです。

ミドルは、

あたたかな空気の層をつくってくれる

フリースやダウンなどが適しています。

ベースには、

速乾性や吸汗性などをもつ、

ウールや化繊などの素材のシャツを。

コットンはNGです。

富士山をGパンで登ったというはなしを時に耳にしますが、

コットン素材のGパンは一度濡れたらなかなか乾きません。

標高の高い場所で風に吹かれたら最後、

体を冷やし続けることになります。

直接、肌に触れる部分のウエアはとくに、

一見するとスポーティでワークウエア風だとしても

素材をチェックしてみてください。

山で3種の神器と呼ばれるのは、

前述の「レインウエア」、

そして「バックパック」「登山靴」です。

バックパックは、

背中のサイズに合ったものを選ぶと、

ずいぶん疲れにくくなります。

容量は、日帰りなら20〜25リットル程度、

1泊2日なら30〜35リットル程度。

大きすぎるとバックパックの中で

荷物が動いてしまうので、

大は小を兼ねない、と考えるのが吉です。

バックパックの中に水がしみないように、

かぶせられるレインカバーも必携です。

登山靴は、防水素材のものを。

沼山峠から長蔵小屋までの往復であれば

スニーカータイプでも大丈夫ですが、

体力に自信がないひとは、

くるぶしを覆い、足首を固定してくれる

ミドルカットタイプを選んでください。

靴下との組み合わせも大事です。

山へ出かける前に、お出かけや通勤で

試し履きしてみると、

不安な気持ちがすこし落ち着くと思います。

ウエアや装備については、

より詳しい情報など、

改めてお伝えできればと思っています。