によどヒノキウォーターができるまで。

午前11時販売開始

「生活のたのしみ展」で大好評だった、

「によどヒノキウォーター」。

日本一の清流と言われる高知・仁淀川の源流域で

自生するお茶やハーブをつかって

和のハーブティーをつくっている

tretreの竹内太郎さんがみつけた、

“和のリネンウォーター”です。

じつはこのアイテム、

仁淀に暮らし、仁淀のひとたちと交流するなかで、

竹内さんが“発見”したもの。

山のヒノキと、山の水。

できあがるまでのいきさつを、

竹内さんにおききしました。

もくじ

前編仁淀の山と川から

前編仁淀の山と川から

生まれたもの。

仁淀に引っ越してきたのは4年前になります。

築100年を超えた古民家を借りて暮らしていると、

古民家独特の匂いというのかな、

気になる部分があったので、

最初は化学系の消臭剤を使っていたんですね。

でもそれだと、気になる匂いは消えても、

周りの空気がキレイすぎるからでしょう、

違和感というか、異物感というか、

感覚的に引っかかるところがあり、

買ったはいいけど使わずじまい、だったんです。

tretreの竹内太郎さん。

そのときに、池川木材工業という、

「すのこ」づくりで日本一のシェアをもつという

おおきな木材の生産・加工会社の大原儀郎さんという、

いまは息子さんに経営をゆずり、

会長をなさっているおじいさんと知り合いました。

池川木材工業は、森を生きている状態にしながら、

きちんと木の数を管理して育て、

計画的に伐採して、ゴミを全く出さない

材木の作り方をしている、

エコシステムを作っちゃってるような、

おもしろい会社なんですよ。

その会長である儀郎さんが言うんです、

「オイルとりゆうけんど、見にこんか」

って。

オイル? それはいったいなんだろう?

って思いました。

ヒノキオイルを抽出している小屋にて。

竹内さんと大原さん。

儀郎さんに訊いてみると、こういうことでした。

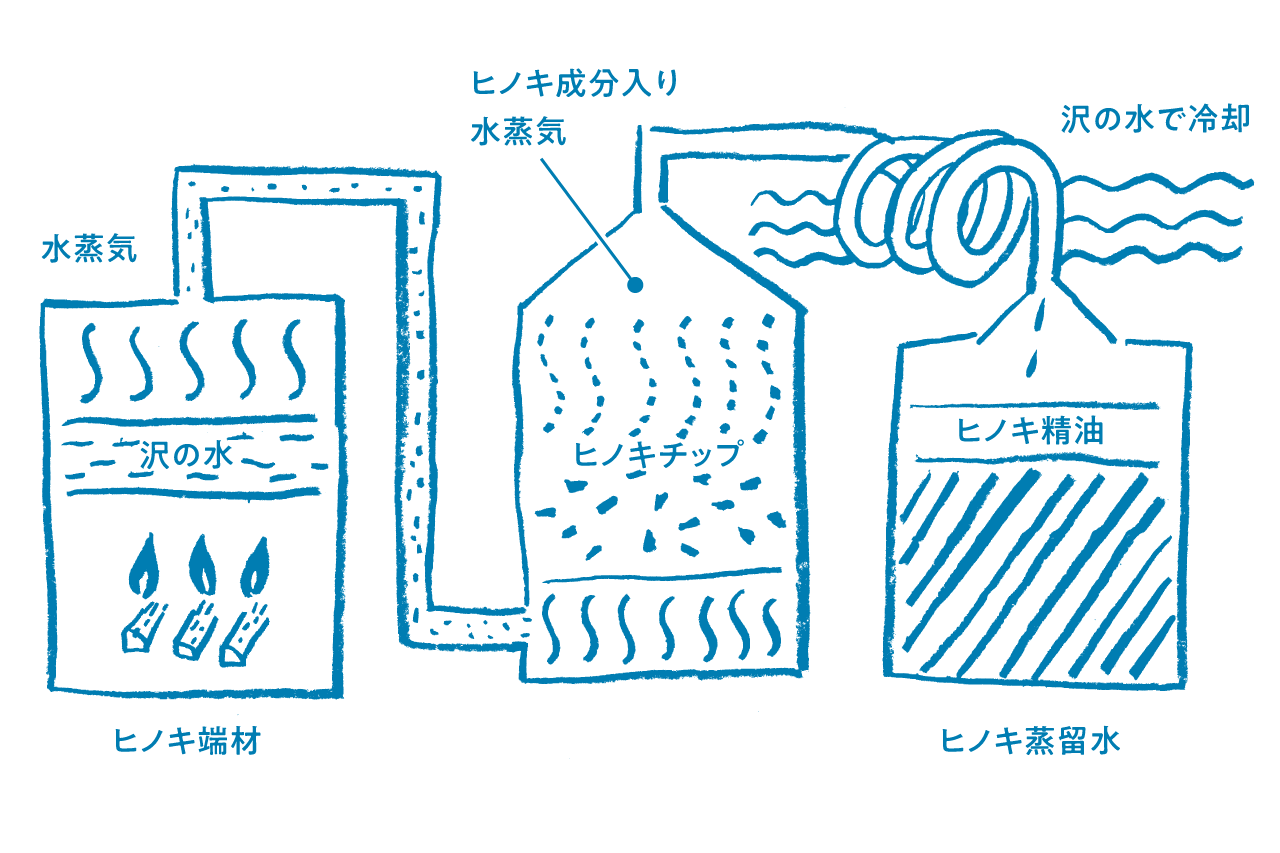

製材するときに出る

ヒノキの端材(木くず、木片)を燃やし、

自作の巨大な釜で沢の水を沸騰させる。

出てきた水蒸気でヒノキチップを蒸す。

その水蒸気には、ヒノキの成分がたっぷりと

含まれているんです。

それを、沢の水で冷却し、

上に分離するオイル分を、

「ヒノキオイル」として製品化していました。

いい香りのヒノキチップ。

どうしてそれをつくったのかというと、

20年ほど前に、

孫と一緒に持ち帰ったヒノキの葉を、

香りがよいからと風呂に入れてみたら、

オイルが浮いてきたのだそうです。

その香りがすばらしくよいので、

焼酎をつくるようなしくみで、

オイルをとってみようと考えたそうです。

そこで儀郎さんがヒノキオイルをつくっているところに

連れて行ってもらうことになりました。

大きな工場を想像していたのですが、

そこは山のなかのわずかな平地にある釜と冷却装置。

とても簡素なものだったのですが、

儀郎さんはエコシステムを考える人ですから、

燃料は自社のヒノキの端材だし、

水は沢からひいたものだし、

そもそもの釜もぜんぶ手づくりでした。

その徹底ぶりにも感動しました。

森と木を知り尽くした

大原さんが自ら設計して作った釜と冷却装置。

ヒノキオイルとヒノキ蒸留水ができるまでの図

そして見ていると、オイルをとった残りの液が、

外に流されていました。

「会長、これ何ですか?」とたずねたら、

「ヒノキの蒸留水。

オイル、とるときに、出る副産物よ」と言うんです。

ヒノキオイルは、いろいろな用途があるので

買い手がいるんですが、残った水の部分は、

家に持ち帰って風呂に入れたりする以外は、

また流してしまうのだと言うんですね。

でも、手にとってみると、とてもいい香りがした。

ヒノキならではの香りが含まれていて、

ぼくもそのとき、いただいて帰りました。

これが「によどヒノキウォーター」の原型です。

それで最初の話にもどるんですが、

古民家独特のにおいを消すのに有効なんじゃないかと、

スプレーボトルに入れて、シュッシュッ、

としてみたんです。

そうしたら「あれ? なんか効いてるぞ」。

そこで「もっといい香りにならないかな」と、

ラベンダーなどの精油を混ぜてみたんですね。

それはそれでわるくないんですが、

よくあるような香りになったりして、

ヒノキのよさをいかすには、同じように木か、

木になる実の香りがいいんじゃないかと思いました。

取材に訪れたのは5月。

緑がイキイキとしていて、

ちょうどみかんの花も咲いていて

かすかに甘い香りがしていました。

5月のこと、上名野川の山のみちで車を走らせていたら、

ミカンの花の香りがしてきたんです。

そのとき、ああ、いいな、と。

森林浴の心地よさの中に、

こういう甘い香りがフッと漂うぐらいの

体験ができたら、自分はすごくうれしいし、

みんなもうれしいんじゃないかなっていう予感がして、

柑橘系を入れることに決めました。

そこで文旦とか小夏とか、高知のオイルも

いろいろ試してみたんですけど、

最後にいちばんしっくりきたのはベルガモットでした。

それを、いつか何か商品にしたいなとは思いながら、

自分たちで楽しく使っていました。

会社をつくって2年目の5月に、

「ほぼ日」の皆さんがいらしてくださいました。

そのときに、このヒノキ蒸留水を紹介したら、

こうおっしゃったんですよ、

「これ、いいですね! ほしいです!」って。

その反応がぼくはとてもうれしくて、

そんなふうに言ってくださるのかと驚いて、

これは本腰入れて商品化をしていこうと、

開発をはじめたんです。