それは、2月の京都のできごとでした。

立命館小学校のみんなが、

ほぼ日手帳を使ってくれるようになった

「手帳お渡し会」から

もうじき1年が経過しようとしています。

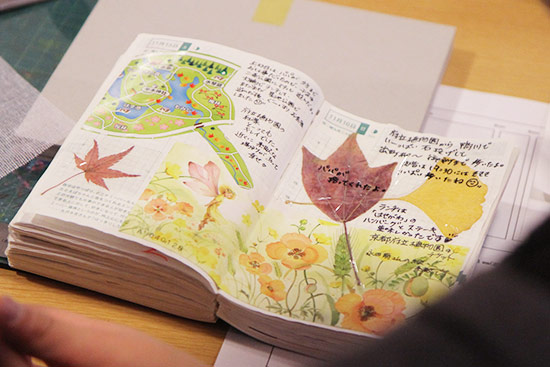

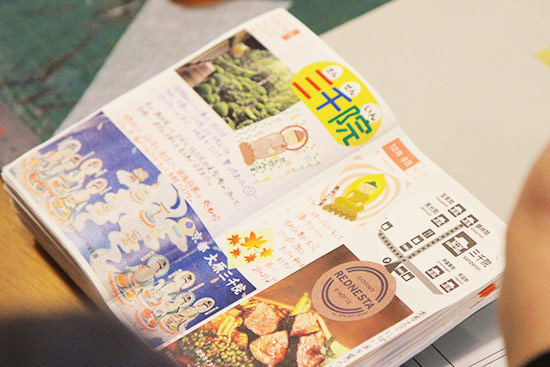

こどもたちが使ってくれたほぼ日手帳は、

みんなにとっての「LIFEのBOOK」。

あれこれが書き込まれた手帳は、

1年が経った今、あとになって読み返せる、

じぶんだけの本になりました。

その年に学んだこと。

その年の手書きの文字。

その年の家族や友達との思い出。

ぜんぶ、ひとまとめになった手帳を製本して、

2014年度の1冊を、きれいに残しましょう。

この日は、みんながほぼ日手帳に記した

たくさんの思い出を、本にして残そうと、

製本工房・美篶堂の上島明子さんと、

本づくり学校の生徒さんといっしょに

立命館小学校をふたたび訪れました。

こどもたちだけでは、まだまだ難しい製本。

保護者のみなさんに手助けしてもらって

いっしょに作ることで、

この製本という作業そのものが、

親子のだいじな思い出になると考えました。

今回の手帳製本ワークショップには、

こどもたちと保護者のみなさん、職員さんの

約30人が参加してくださいました。

まずは長谷川教頭先生から、

こどもたちと保護者のみなさまにごあいさつ。

「みなさんにほぼ日手帳をお渡ししてから、

1年が、あっという間に経ちました。

宝物をつくりましょう!とはじまって、

いよいよ今日は『宝箱づくり』ですね。

どんなものができるかなというのを、

とても楽しみにしています」

そして、美篶堂の上島さんにバトンタッチ。

「ほぼ日手帳にたくさんの思い出が貼り込まれて、

みなさん、とてもよく育っていますね。

今日はぜひ、お父様、お母様にも

協力いただいて本づくりを楽しんでください」

さあ、さっそく本づくりがスタート!

まずは、手帳の厚さを測って、

生地の大きさを決めるところから。

お互いに手帳を見せあいっこしながら

どれだけ手帳が太くなったかを測ります。

製本がはじまる前に、その日の手帳に書いていたこと。

「きょうは、ほぼにちの日

ほぼにちを本にする日です。

1ばんに学校についたみたい。

でもともだちがきたからひとあんしん。」

ちなみに、参加してくれた子のなかで

もっとも厚く育てた手帳は、なんと36ミリ!

(未使用のほぼ日手帳は14ミリなので、

1年間で2倍以上に太りました)

拾ってきた葉っぱや100点満点のテスト、

家族で観光したときの記録などを貼っていったら、

まるで辞書のように太く育っていったんだとか。

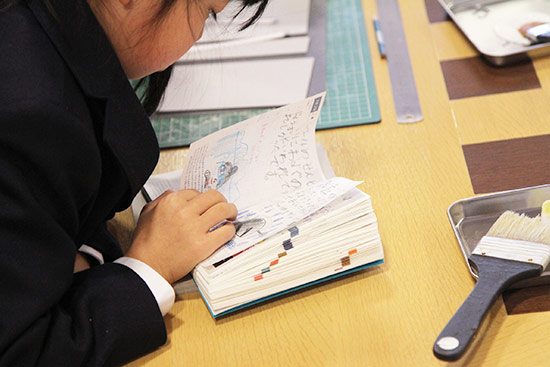

次に、手帳の表紙と見返しをはがして

じぶんで選んだ色の見返しをつけていきます。

お父さん、お母さんや、おともだちと

協力しながら貼りつけます。

補強する役割の寒冷紗(かんれいしゃ)や

花布(はなぎれ)も、ボンドでぺたぺた。

次の作業について説明をするときは

美篶堂の上島さんを囲むようにして集まります。

みんな、前のめりになって話を聞いています。

刷毛の扱いかたを教わって、

内から外へ、糊をていねいに塗っていきます。

ふだん使わない道具だから、たのしそう。

定規を2本使って垂直に線を引く方法も

ものづくりの中で学べるんですね。

作業の途中で、じぶんの手帳を

読みかえすのに夢中になっちゃうことも。

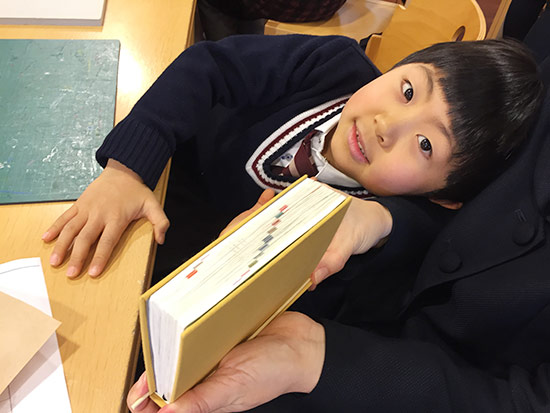

見返しを両方貼りつけて、製本は完成。

「からし色」の本ができました。

ママがデコレーションしてくれたカバーは、

来年も使っていきたいそうです。

メリーゴーランドがかわいい!

製本が全員無事にできあがって、みんなで集合写真。

参加してくれたみなさん、美篶堂のみなさん、

どうも、ありがとうございました。

製本をした手帳が、この1年間のアルバムのように

一生ものの思い出となりますように。

(つづきます) |