|

ほぼ日手帳を、こどもたちに使ってもらう。

実は、これがスムーズにはすすまなかったんです。

学校から正式にアナウンスされる前に

PTAの方々からも了解をとらなければならない。

学校側から保護者会で

このプロジェクトについて説明があったとき、

「手帳をつけることが学校の成績となるのですか?」

「これは宿題のひとつなんですか?」

という、質問がたくさんあったみたいで、

ぼくらも保護者会の方々と意見公開などを

することになったんです。

|

|

「これは課題なんでしょうか?

学校のカリキュラムなんでしょうか?」

って、聞かれてましたよね。

|

|

「なぜ、『ほぼ日手帳』でないといけないのか、

他の手帳でもいいでしょう。」

という意見もありました。

「ほぼ日手帳」のことを

知らない保護者の方の視点にたつと、

それは、もっともな指摘なんです。

ですから、何度も「ほぼ日手帳」そのものについて

説明することになりました。

保護者会に来ていただいた方々には、

まずは「新たに宿題を増やすものじゃない」

ってことは理解してもらいました。

|

| ―― |

カリキュラムではなく、

自由参加なことが肝ですよね。

|

|

はい。自由参加で4月から始めようとなりました。

こうして、このプロジェクトが育っていって、

そのうち、生徒や保護者の間でも広まって

みんなが書くようになるといいですよね、と。

そして、ほぼ日手帳に記録していった子たちが、

うれしくなったらいいね、というスタートです。

|

|

| ―― |

はじめから、「これをやろう」みたいなこととか

テーマにしていたことは、あるんですか。

|

|

校長先生と「残す」ということを

テーマにしましょう。と話しました。

夏休み前に、レンズ付きフィルムを渡したのも

デジカメじゃなくてフィルムカメラじゃないと

いけない理由があって。

|

| ーー |

なんだろう。すぐに確認できないとか?

|

|

二つ理由があって。

ひとつは校長先生は

スキューバーダイビングが趣味らしいんですね。

フィルムカメラの時代までは

プリントしてはアルバムに貼ったりしてたから

いまでも家族で見返すこともあるんだけど、

デジタルになってからは

たくさん撮った写真もPCの中に保存したままで

家族で見返すことは無くなった。

というエピソードがあって。

|

| ーー |

なるほど。写真をプリントして

「ほぼ日手帳」に貼ろうということですね。

|

|

もうひとつは「残す」ときに

そのときの「自分の視点」も

残してもらいたかったんです。

レンズ付きフィルムだと、

ファインダーを覗かないと撮れない。

つまり、写真を撮るときに

そのときの視点がちゃんと残るんです。

「風景じゃなくて、視点を残すためにこれなんです」

っていうことだったんですよね。

この年の、夏の視点を残してほしくて。

|

|

そう、枚数も限られてますしね。

|

|

現像してプリントするのって

それなりにお金もかかるから

だいじに撮るかなと思いきや、

早い子は1日で撮りきってましたよ。

|

| ―― |

ほんとですか。

|

|

カメラを配って、僕らが帰るときには

「もう撮ってもうたでー」とかって。

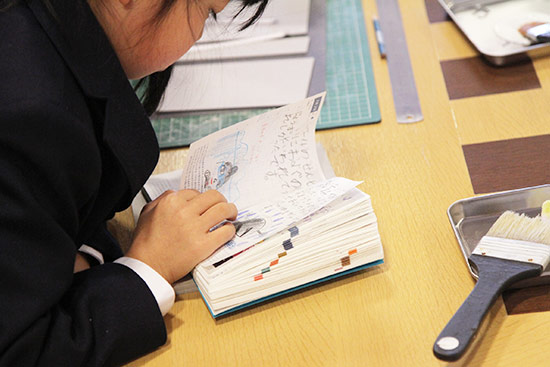

製本ワークショップの映像の中にも

「校長先生の写真」を貼ってた子がいたけど、

その写真もレンズ付きフィルムを

渡した直後に撮った写真じゃないかな。

|

| ―― |

これが7月、8月でしたよね。

今年の2月に製本で訪れてみてどうでした?

|

|

小学校って夏休みが終わってからは

行事が続いて怒濤のように忙しいんですよ。

運動会があって、文化祭があって、

年が明けたら、すぐ進級でしょ。

たまに京都までうかがって、

何人かの手帳を見させてもらう機会もあったけど、

書かなくなったけど大事に手帳は持ち歩いている子や

おもしろがって書いているうちに

手帳がどんどん育って大きくなっている子もいて、

その子の個性によって

手帳が育っていくのをみるのは

楽しかったですよ。

|

| ―― |

子どもの手帳ってかわいいですよね、

のびのび書いている感じで。

|

|

とくに1年生とか2年生ぐらいの子の

手帳は面白かったなー。

高学年だとプライベートなことも書いてるみたいで

手帳をなかなか見せてくれないの。

低学年の子は

「ほらほら、見てーな」って

率先してみせてくれる(笑)

|

|

でも、親子で書くから、

いい面もありましたよね。

|

|

低学年だと、親御さんが介在する余地があって、

家族でいっしょに作る手帳になるんです。

手帳の中に、その子だけでなく、

家族も残っているんです。

保護者のおばあちゃんが

「ほぼ日手帳」を読み返しながら

「疲れてるときは、字も疲れてるんですよね」

おっしゃっていて。

そういうエピソードって、たまにお会いして

聞くたびにキュンキュンするんですよ。

一番グッときたのが、

誕生日の日が過ぎてから、

「あなたが生まれてくれてありがとう」

という、いつ、その子が読むかわからない

メッセージを書いているお母さんがいてね。

|

|

ああ、それ。

ちょっと、いい話でした。

|

|

クリスマスの時期ぐらいに

学校にうかがったときにね、

手帳を見せてもらっていたら、

子どもが

「あ、お母さんがこんなこと書いてる!」

って発見して。

そんな手帳の使い方って、

「ほぼ日手帳」ならでは、

だと思うんですね。

|

|

そうですね。

|

|

|

僕はこう、普通でいいなと思いましたね。

最初は「子どもにいいことさせよう」とか、

「すごい!こんな使い方するんですね、子どもって」

みたいなこと、やってくれないかなっていう

やましい気持ちもあったけど、

これがいい意味で普通だったんですよ。

そんな使い方をしてくれる子もいたとは思うけど、

みんなが自分なりに使えている感じが

いいんだなっていうのが、わかりましたね。

|

|

ああ、そうでしたね。

|

|

ちゃんと使ってくれている人は

自分なりの使い方をやってたし。

使っていない子も、使ってないなりに、

そのときの自分が出てるし。

それでいいんだな、って気はしましたね。

プロジェクトのはじめのころは

取材するなかで、

「こんな使い方してんのか!」みたいに

わいわい盛り上がれば、コンテンツとして

いいなっていう気持ちもあったけど。

いい意味で普通に使ってくれてて。

それがむしろ、よかったなっていう。

|

| ―― |

たしかに取材に行くときって、

こういうふうに使ってくれたらなって、

想像しちゃいますもんね。

|

|

「これやって、背がグングン伸びました」とか、

「ハキハキとものを言えるようなった」

とか、そういうものじゃないし(笑)。

|

|

「部活でみんなで使って、大会に勝ちました」

みたいなエピソードは、キャッチーなんだけど、

そんなのことっていつもあるわけじゃないし、

でも、普通に考えればそうだよなと思って、

改めて実感できたかもしんないですね。

|

|

手帳を見ていると、

その子がちゃんと見えてくるんですよね。

|

|

いつもおばあちゃんと来ていた子の手帳は、

おばあちゃんと作り上げてるような感じだったし。

|

|

製本しているときに、その親子の関係と、

手帳との付き合い方が何となくわかったね。

お母さんがずっと寄り添ってやってるとか。

|

|

お子さんの手つきがもどかしくて、

お母さんが手伝いすぎちゃうとか。

|

|

それでもね、いいと思うんです。

自分一人で1冊作り上げるのもいいと思うし。

あと、けっこう印象的だったのが、お父さん。

立命館小学校って私立だから、

小学生でも電車で通うわけですよ。

で、お父ちゃんが通勤で途中までいっしょに

電車に乗って、その中で絵を描いてくれて。

そういうのって、自分が残したものだけじゃなくて、

たまに、お父さんとかお母さんとかおばあちゃんの、

ちょっとした絵や文章が入っていると、

高校とかでグレたときにもいいですよね(笑)。

|

| ―― |

大人になると、効きますね。

|

|

効きますよね。おばあちゃんが亡くなっちゃってから

自分の手帳にふと、おばあちゃんの書いた字が

出てきたりしたら、すごくキュンとしますよね。

「あのとき、おばあちゃんもいたな」って。

|

|

最初の発表会のときに、校長先生が

お母さんたちに話してくれたんですけど、

「これね、書いて見せてくれるの今だけですからね。

中二ぐらいになるとね、見せてくれませんよ」って。

今しかこういうのできませんって、たしかにね。

|

|

日記でも、仕事のスケジュール帳でもないところに、

今のほぼ日手帳が存在しているっていうのは

前に糸井さんも言っていました。

日記だけだとプライベートなものになるし、

仕事用だと、完全に仕事だけのものになるけど、

そこに自分のプライベートもあって、

誰かが介在してきたりとか、

見せたり、見せてもらったりっていう、

ちょうどいい塩梅でほぼ日手帳がいるという話は、

まさにそうなんだなって思いました。

家族と一緒に使ったり、見せたり、製本したりは、

確かにおもしろいもんだなと思いましたね。

|

| ―― |

このプロジェクトのテーマって、

「みんなでつくろう、たからもののてちょう。」

ですよね。これを実感したことってありましたか?

|

|

子どもたちの手帳を見せてもらって

おじさんたちがキャッキャッいったり、

ウルウルしながら写真撮るのは、

子どもたちにとっては異様なんですよ。

「えっ、これの何がええの?」みたいなね。

「知らないおっさんがウルウルしてる」から

もっとウルウルさせようと、

「こんなのもあるよ?」って見せてくれる。

つまり、本人はまだその価値に気づいていない(笑)

お母さんたちは製本してから

「ああー。こういうことなんですね!」

と、すごく喜んでくれたんだけど、

本人たちは

「なんかオトナ達が盛り上がっているなー」

という感じなんですね。

|

| ―― |

普通にやっていたことですもんね。

|

|

これはもしかすると

「いい時限爆弾」を

作ってるようなプロジェクトなんだよね。

|

| ―― |

いい時限爆弾!

|

|

子どもたちがすこしオトナになってから

ようやく起動する時限爆弾。

|

|

当初は、毎日からこぼれ落ちるようなものが、

ポロポロ残っていくといいなって話してました。

夏休みに1度お試しで使ってもらったときに、

「しんどい」って、ひと言だけ書いた子がいて、

その次のページには「楽しい」って書いてあった。

そんなのって、ふつうは残らないですよ。

絵を描くわけでもなく、手紙を書くわけでもなく、

「楽しい」「しんどい」みたいなちっちゃい感情が、

たまたまめくっていたらそこに残っている。

|

| ―― |

「夏休みの思い出を1ページにまとめて」だと、

「しんどい」にはならないんですよね、きっと。

|

|

「日々の言葉」の中に

「言いまつがい」まではいっているから、

「上に書くことは

マジメなことだけじゃなくてもいいんだ」

ってみんな感じてくれたみたいなんです。

この立命館小学校ってね、

みんなたくさん本を読む学校なんです。

平均で年間100冊くらい図書館で借りるそうなんですよ。

よく本を読むっていう習慣と

「日々の言葉」を読み込むということが

相性がよかったようで、

小1からほぼ日のマニアになってる子もいたり(笑)。

|

| ―― |

子どもたちからすると、

「ほぼ日が、Webでこんなコンテンツやってます」

っていうのを見たことは‥‥?

|

|

ほとんどの子はないと思う。

でも、日々の言葉を通じて、

どういう人かは全く知らないけど

「糸井重里という人がいいこと言ってるな」

と、思ったという子どもたちも

アンケートではいたんですよ。

つまり、「ほぼ日刊イトイ新聞」というのは

子どもでも大人でもわかるコンテンツを

作ってきたんだっていうことに気づかされました。

このプロジェクトを通じて、

自分たちがやってる仕事やコンセプトに、

改めて気づかされた、いい経験でした。

|

| ―― |

2月の製本で久しぶりに集まってみて

手帳が育ったなぁという印象を持ったんですが、

みなさん、どう感じました?

|

|

この日は、30人ぐらいが来てくれましたよね。

土曜の朝なのにね。

親御さんもいっしょに参加するって、

結構ハードル高いはずなんですけど。

|

| ―― |

製本までしなくても、

残せることは残せますしね。

|

|

でも、自分の手で本に仕上げることをやって、

親御さんは1年やってきたことの意味を、

実感されてたような気はしました。

|

|

そうですよね。

本を自分で作るって感動しますもんね。

|

|

製本の動画にも残っていると思うんだけど、

「ダメじゃないか。お父さんに貸してみろ」

なんてお父さんのシーンが好きだなあ。

黙々と作業する子もいて、

製本がうまくいかない子もいて、

それはそれで、製本がうまくいかなかった、

その年が残ることも、

すばらしいなと思って見てました。

|

|

いや、これけっこう手間だし、

大変なことですよ。

ワークショップを見ている間に、

休日にわざわざこれをやりに来てくれているのは、

とんでもないことだなと思った。

|

|

|

ほんと、そうだよね。

忙しいなか来てくれて、うれしそうに帰っていって。

そのあと、保護者会があったらしいんですよ。

そこに参加した、あるお父さんが

「私は最初は正直、このプロジェクトについて

よくわからなかったが、製本をして

ようやくプロジェクトの意味がわかった。

これは、大変いいプロジェクトだから、

皆さんもやった方がいいと思います」って

おっしゃったらしいですよ。

|

| ―― |

すごい。

|

|

これは「立命館こども手帳PROJECT」の

一例だけで、ほんとうはどんなご家庭でも、

このプロジェクトは始められると思うんです。

「小学生のお子さんをお持ちの皆様、

とくに低学年のお子さんをお持ちの皆様のご家庭でも

子ども手帳プロジェクト、始めてはいかがでしょうか」

と、つよくおすすめしたい(笑)

|

|

親御さんからの感想メールもいただきましたよね。

学校の先生が、感銘を受けたって言ってくれて。

|

|

今の子どもたちって、みんな忙しくて、

朝はきっちり学校に行って、塾とかもあって。

家に帰ったら「すぐご飯を食べなさい」とか、

「早く寝なさい」って言われて。

それで、よく手帳を使い続けてくれたなと。

それは本当にうれしかったです。

|

|

ほんとにそうだし、

当初、僕らが描いてた

「こんな感じになったらいいな」みたいな部分が

うまくいかなかったことも、

僕ら自身、とても勉強になりました。

|

|

そうですね。

全部、机上の空論でしたよね。

|

| ―― |

親御さんや子どもたちが喜んでくれることが、

あとになって、すごく効くものなんですね。

|

|

そう、これは時限爆弾なんで。

このプロジェクトに参加した小学生が

もしかしたら15年ぐらいしたときに

「今、すごいグッときました(涙)」って

メールが送られてくる可能性もあるからね。

それを楽しみにしましょう。

|

|

まだ机上の空論の途上にいるかもしれないですよね。

何年か後に、とらえ方がまた変わっていって、

「あ、そういうことだったんだ」って言うの、

僕らの方かもしれない。

|

|

6年生ぐらいになって、1年生のときの手帳を見ると

「字がへたくそだな(笑)」ぐらいにしか

思わないだろうけど、

6年生の自分と30歳とでは

感じかたが変わるから、

この魅力はどんどん熟成されていくんだね。‥‥。

|

| ―― |

増えていくでしょうね。

|

|

めんどくさいかもしれないけど、

ちゃんと使うともっとおもしろくなるよ、

っていう感じですね。

|

|

小学生のお子さんがいるかたは、

今すぐにでも始めておくと、

いい時限爆弾が作れますよ。

|

|

確かに、時限爆弾ですよね。

読み返したときに、爆発する。

|

|

仮に不良になったりしてもね、

「この子はほんとは悪い子じゃないんです」(笑)

|

|

結婚式で両親から

「子どものときの『ほぼ日手帳』だよ」

って渡してあげると、ちょっと泣けるだろうな。

|

| ―― |

そんなことをした人は、また何か連絡をくれれば。

|

|

そうですね。20年後とかに覚えていたら、

ぜひメールを(笑)。

|

|

ぼくらおっさん3人の

誰もいなかったりして(笑)。

|

|

プロモチームとしては

「うちの小学校でもやってみたい」

「クラブ単位でやってみたい」

「会社でやってみたい」

というオファーが増えるとうれしいな。

ご興味がある方はpostman@1101.comまで

気軽にご相談ください。

|

|

商売熱心やな!

|

|

いえ、ぼくは本気です!

お気軽にお問い合わせくださいませ!

|

| ―― |

子ども用のほぼ日手帳をつくろうとしたはずが、

子どもたちに驚かされたという3人でした。

これからも機会があれば、

子どもたちの手帳を見せてもらいましょう。

お付き合いいただき、ありがとうございました! |