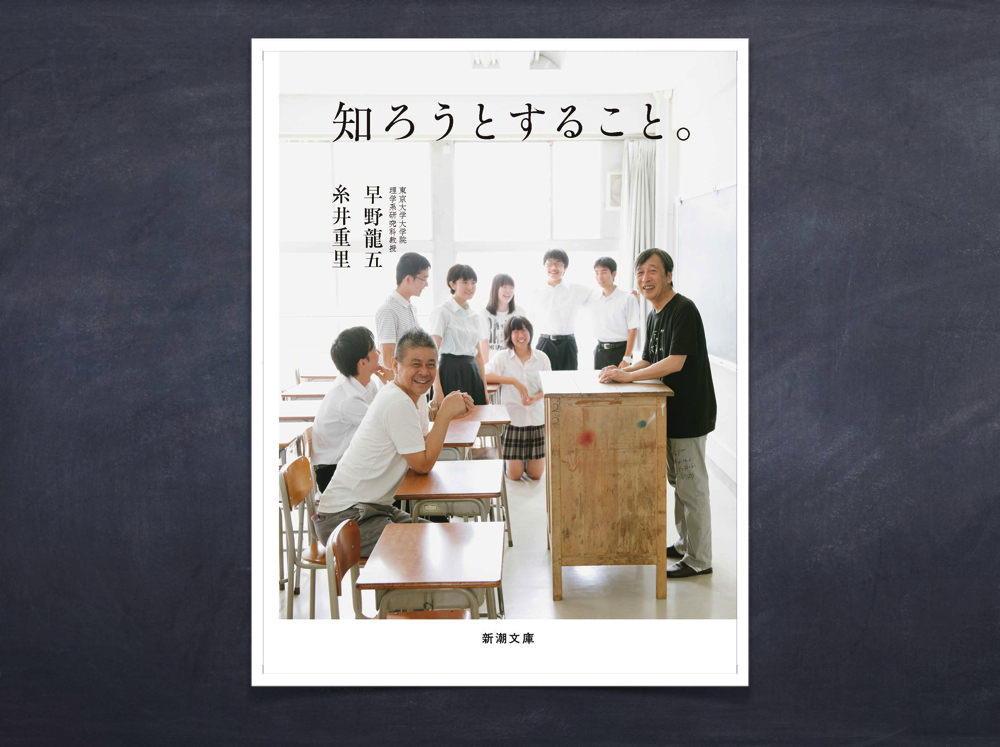

なぜ、今日、ぼくが

ここに引っ張り出されたかというと、

この『知ろうとすること。』という文庫本を

糸井さんと一緒につくったからです。

これは増刷に増刷を重ねて、

もうじき10刷になるそうです。

(※2015年6月現在、

11刷、10万2千部を達成しています)

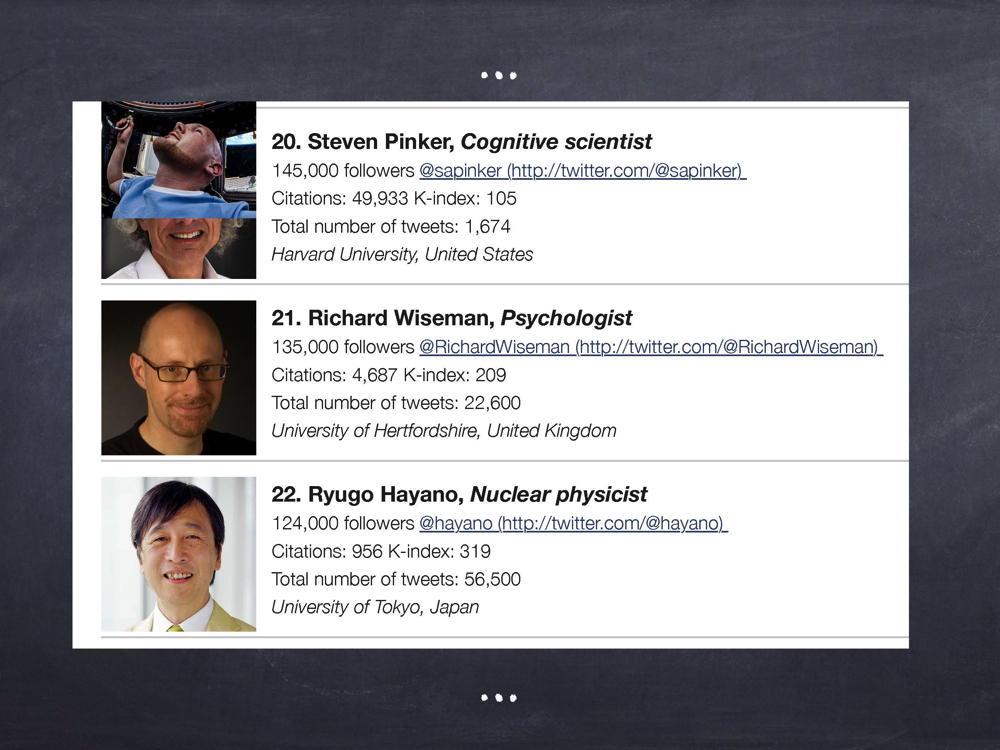

先ほど、ぼくの紹介のなかで、

「震災直後から福島の現状について

ツイッターを通じて発信してきた」とありましたが、

去年、アメリカの有名な科学雑誌の『サイエンス』が、

「twitterやってる世界の科学者トップ100」

というのをウェブで発表しました。

単にフォロワー数で順位を決めているんですが、

ぼくは世界で22番目でした。

英語ではほとんどツイートしていないぼくが、

世界のランキングで22位に入るって、

そうとうすごいことだと思います。

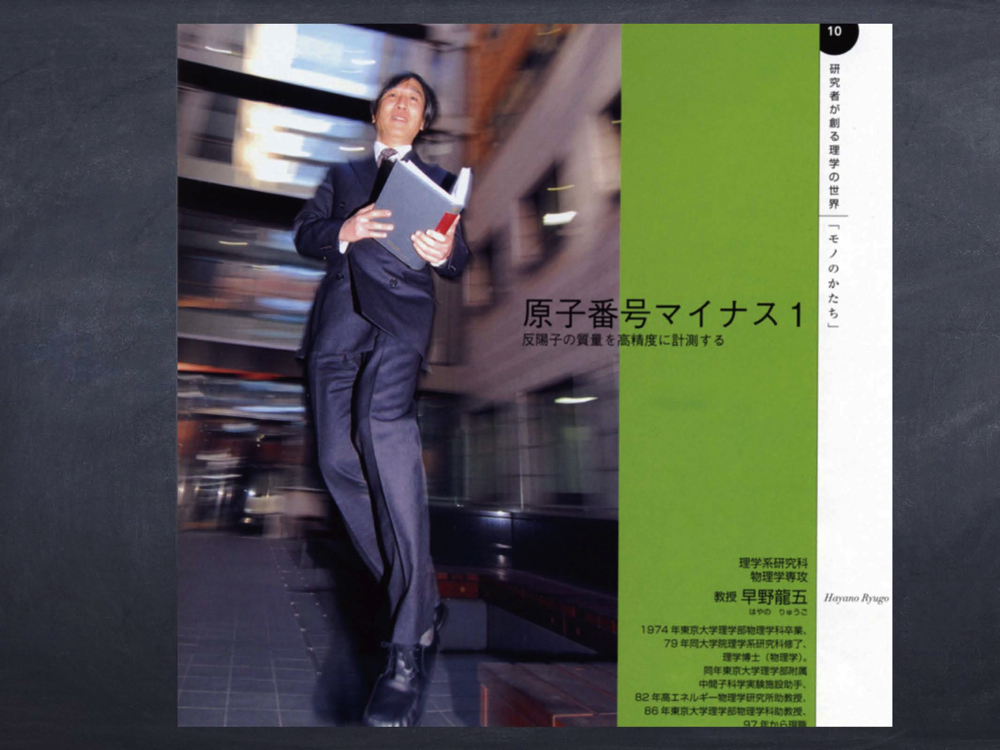

そもそもぼくは、

本職では何をやっているかというと、

スイスにあるCERN研究所という、

世界で一番大きな原子核、素粒子の研究所で、

反物質というものを研究しています。

「水兵リーベ‥‥」でおなじみの、

原子番号というのがありますよね。

1番水素、2番ヘリウム、

3番リチウム‥‥というやつ。

これが、マイナス1番になると、

真ん中にある陽子の代わりに、反陽子という、

電荷がマイナスのものが入るんですが‥‥

まあ、そういう、

反物質というものを研究してきました。

じつはぼく、自分の「活きる場所」に関しては

三十数年前に、そうとう悩みました。

こんなことで飯が食えるのかとか、

いろんな葛藤があって、

その果てに、やっぱりぼくは、

この研究をしようと心に決めたんです。

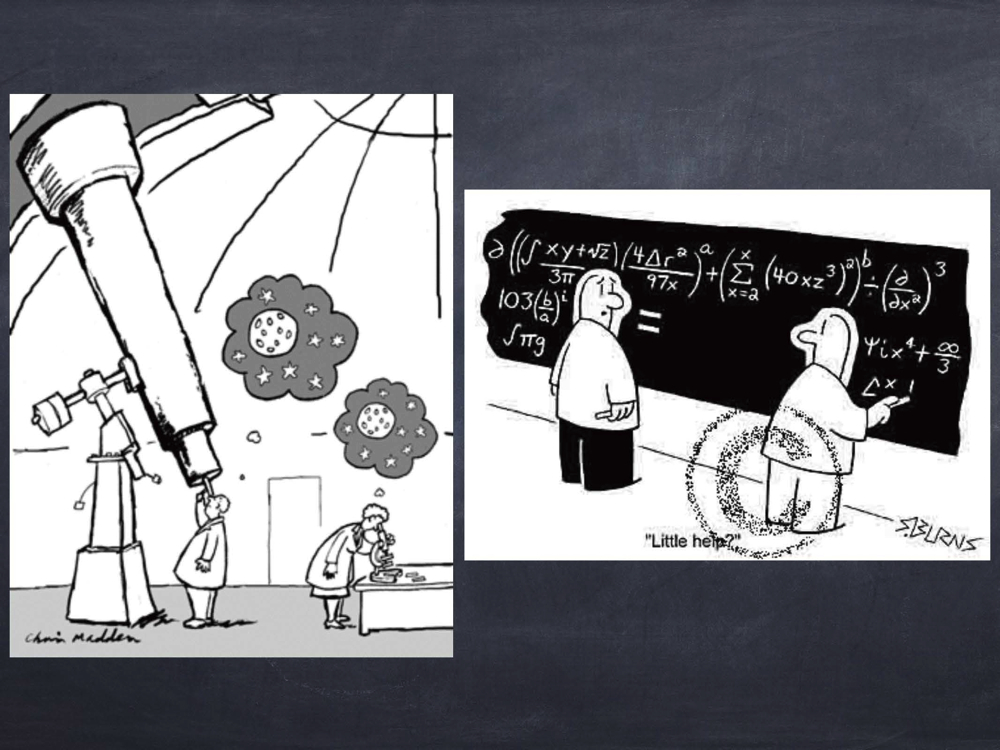

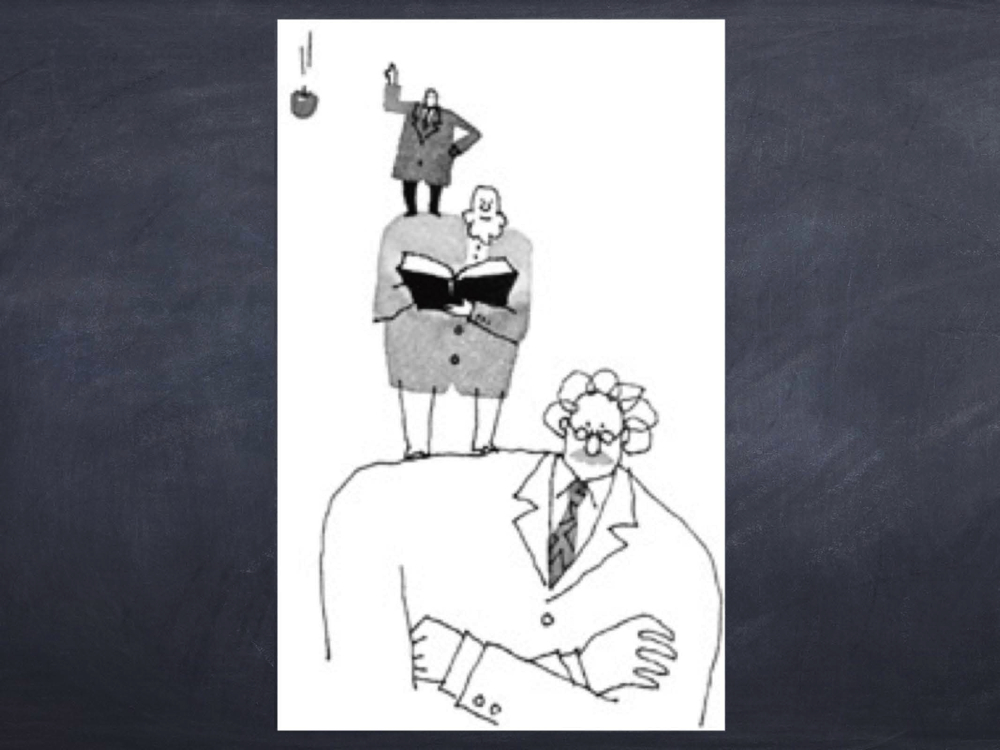

世の中には、大きく分けると

2種類の物理学者がいます。

右の絵は、頭脳労働者で、

「理論物理学」というんですね。

左は、観測したり実験したりする、

肉体労働の物理学で

「実験物理学」といいます。

ぼくは、この左側の物理学者なんです。

CERN研究所で、1990年代の後半ぐらいから、

多国籍チームのリーダーとして、

ずっとその反物質の研究をやってきました。

この絵は、科学者というものを表しています。

大きな人の上に中くらいの人が乗って、

その上に小さな人が乗って、

上からリンゴが落っこちるのを見ている。

リンゴが落ちるのを見て引力を発見したのは、

ニュートンということになっていますが、

科学の営みというのは、

先人である巨人の上に乗って、

もうちょっと遠くを見る、

さらに、その上に立つと、

また、もうちょっと遠くが見られる。

こうして1歩ずつ、

われわれの世界を見る目を広げていく‥‥。

こういったことが科学の営みだと教わってきましたし、

自分もそう思ってきました。

さて、1980年代に、ぼくが東大に職を得てから、

同僚として厳しく鍛えてくださったのが、

小柴昌俊先生です。

超新星から飛んでくるニュートリノというのをとらえて、

2002年にノーベル賞をお取りになりました。

その小柴先生のノーベル賞受賞が発表された日の、

記者会見でのことです。

ある記者が

「ニュートリノは私たちの

役に立つことがあるんでしょうか?」と、

質問しました。

小柴先生は、なんて答えられるだろうと、

ぼくは固唾を飲んで見ていました。

小柴先生は、ほとんど間髪を入れず、

ある意味ではちょっとにべもなくという感じで

一言だけ、「ないね」とお答えになったんです。

これは、ぼくにとって、とても重要なことでした。

自分は、どう考えても、

すぐに人の役に立つとは思えないことを、

ずっとやっていたからです。

しかも、CERN研究所でチームを率いて

研究するというのは、タダではできない。

お金がかかるんです。

そのお金がどこから出ているかというと、

皆さんの税金からいただいているわけです。

それで最近は、大学や国からも

「それはなんの役に立つか、

しっかり説明しろ」と言われます。

だけど、すぐに人の役に立つことではないけれど、

すばらしい価値がある、というものが

世の中には、研究に限らず、

いろいろとあるはずなんです。

ぼくはずっと、

「役に立たなくても大事なことって、

一体なんだろう」

ということを考えてきました。

自分がやっていることも、

「役には立たないけれども大事なことだ」と思いたいし、

そう思ってきました。

学生たちにも、

「役に立たなくても大事なことはあるんだよ」って、

そう言っていました。

でも、自分の心の中をずっとこう見てみると、

「本当にそうかな」と思うこともあります。

そして、これだけ税金を使っているんだから、

なにか積極的に人の役に立つことが

あってもいいんじゃないかな?

ということも思っていました。

そんな中で迎えることになったのが、

2011年3月11日です。

2015-06-16-TUE