東日本大震災が起きた2011年3月11日、

ぼくは東大にいまして、

まずは管理職として、

みんなが避難することを見届ける、

という仕事をしました。

その後、ほかの多くの方々と同様に、

ぼくも帰宅難民になりました。

家まで歩いて帰ったら、

テレビが壊れていて、ニュースが見られませんでした。

けれども、翌日からは放送局がインターネットで

ニュースをストリーミングするようになりました。

それではじめて、3月12日に

「原発で事故があったということ」

「原発でセシウムというものが検出されたこと」

を知りました。

ぼくには、反物質の研究をしてきたなかで身についた、

放射線に関しての知識が少しありました。

実験で放射線を使うこともあるので、

そのニュースがなにを意味するかということは、

聞いていてわかりました。

最初は、やっぱり研究者としての好奇心があったんです。

なにが起きたか、よりよく知りたいということで、

データを集めるようになりました。

それをグラフにして公開すると、

多くのみなさんが注目してくださいました。

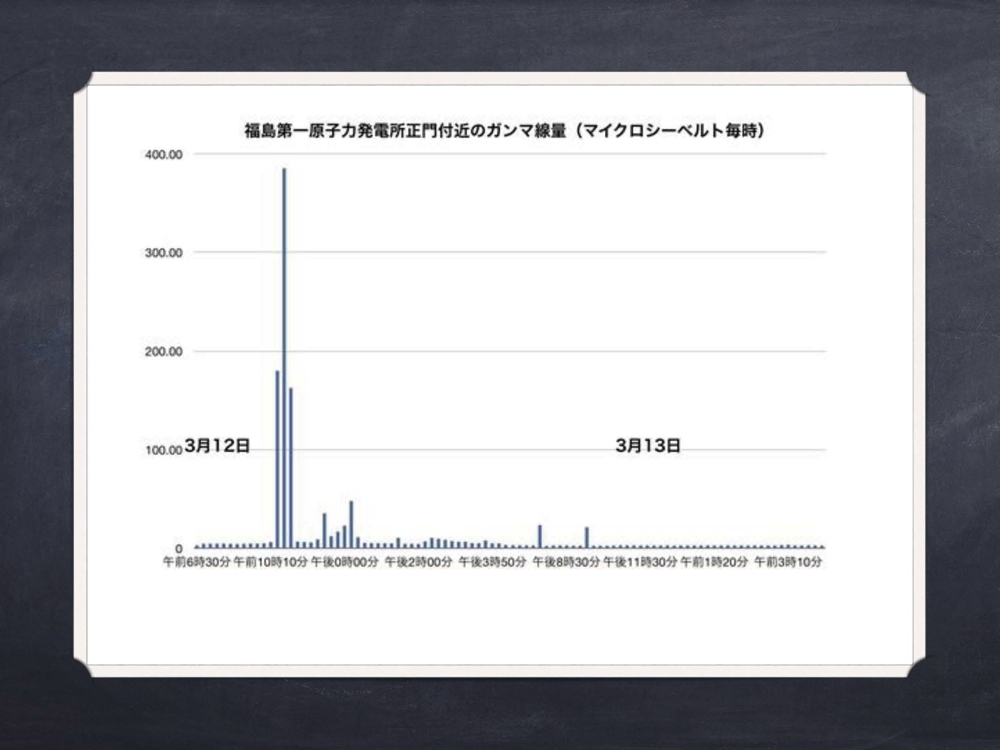

これが最初につくったグラフです。

2011年の3月13日の朝、

東電が送った数字をネットで見つけて、

そこから読み取ったデータでつくりました。

これをツイートしたら、

3000人弱だったフォロアー数が、

瞬時に90000人に増えたので、とっても驚きました。

当時は、ひたすらデータを集めて、

わかりやすいグラフをつくったり、

地図の上に表示させたりして、

それをツイッターでシェアをする

ということやっていました。

今回の福島の原発事故というのは、

ネットが普及してから、

はじめて起きた原子力事故です。

いろいろな情報が、早く拡散する。

それによって生み出された混乱も

一部ではもちろんあるわけですが、

さまざまなプラスの活動も生み出されました。

ぼくの場合は、

多くのことをネット上で学ぶことができました。

自分が発信すると同時に、

いろんな人のツイートを読んで、学びました。

最初に、学んだものが形になったのが、

給食を測るということを提案したときです。

2011年の夏ぐらいになると、

実際に飛行機から測定した放射線量が公開されたりして、

いろんなデータを見ることができるようになってきました。

でも当時、とくに子どもたちが、

「どのくらい汚染された食品を食べているか」

ということがわかるデータはまったくなかったんです。

それで「給食を測る」ということを文科省に提案しました。

でも、文科省の担当者は、

「測りたくない。

もし、(汚染されているという結果が)出てしまったら、

パニックになるから」と言ったんです。

そこで、当時の約15万人のフォロワーに

「給食を測るという提案を、どう思うか」と、

ネット上で質問してみました。

2晩で、7000人ぐらいの方に回答してくいただき、

そのほとんどが「やったほうがいい」という意見でした。

その結果を持って文科省のトップに提案しました。

それで、やっと2012年から国の予算がついて、

福島県内と、周辺県で給食を測れることになったんです。

だけど、早く測り始めたいのに、国の動きは遅い。

それで、2011年の暮れぐらいから、

南相馬の給食を測るということを自費で始めました。

これも南相馬の市長に

「自腹を切っても測るから」ってお願いして、

はじめました。

そのことをツイートしていたら、

ありがたいことに、皆さんが私宛に

寄付金を送ってくださるようになりまして。

小学校、中学校、それから保育園の給食を測る費用に

あてることができるようになりました。

それから、震災以来、ネットのおかげで

膨大な方々との出会いがありました。

まず、福島県内のお医者さんとの出会いがありました。

2011年の夏ぐらいから、

住民の方々の内部被ばく検査がはじまりました。

でも、専門家じゃないお医者さんにとって、

そういった測定や検査は、はじめてなわけです。

ぼくも、やったことはなかったけれど、

放射線を測るということについては知識がありました。

ぼくのツイートを見て、

「あ、この人に相談してみようかな」と思った

福島県内のお医者さんが複数おられたんです。

それで、ぼくのところにメールを送ってきたり、

私のオフィスを訪ねてこられたりして、

「今、こういう状況で混乱をしている」

という話を聞きました。

そんな経緯で、2011年の秋ぐらいから、

ぼくも病院に行って、福島県内の方々の

内部被ばく検査に関わるようになっていきました。

いまでも、この協力関係は続いています。

この検査の結果については、

『知ろうとすること。』や論文にも書いています。

とにかく、驚くほど福島県内の内部被ばくが少なくて、

検出できないくらい低いということがわかってきました。

2012年のはじめには、

すでにぼくらは気づいていたんですが、

さらに、そのあと1年ぐらい、何万人ものデータを見て、

「これは大丈夫だ」ということを確信して、

論文を書きました。

この論文は、国連の科学委員会の

レポートにも掲載されています。

内部被ばく検査の結果については、

テレビや講演で話をしたり、

直接、お母さんなどにも話をするんですが、

なかなか納得していただけません。

この、後ろに映っている大きな箱形のものが、

内部被ばく量を測定するのに使う、

ホールボディカウンターという装置です。

測定するためには、この中に2分間、

じっと立っていなければなりません。

小さな子どもは2分間狭い場所に

じっと立っていられませんから、

この装置では測れないんです。

それでも、お母さん方は、

どうしてもうちの子どもを測ってくださいって、

赤ちゃんを連れてくるんですよ。

科学的には、赤ちゃんを測らなくても、

お母さんを測れば、自宅で食べているものが

安心かどうかはわかります。

だから、ぼくらはずっと、

お母さんを測りましょうって言っていました。

でも、やっぱり、これはもう

「科学の問題」じゃなくて、「心の問題」です。

納得していただけないのも当然だと思って、

2013年の春、ベビースキャンという、

小さなお子さんを測るための

内部被ばく測定装置というのをつくりはじめました。

製作したのは、アメリカの会社です。

ただ、今回の装置は、

お母さんが見て「この装置なら安心」と

思ってもらえることが大事です。

ですので、デザインは、

suicaの改札口などをデザインしたことで知られる、

工業デザイナーの山中俊治先生にお願いしました。

2013年夏、実物大の模型をつかって、

お子さんがそのなかでひとりで

「ちゃんと4分間寝ていられるか」

いろいろ実験しました。

ご覧のように、1歳半ぐらいになると、

iPadでアンパンマンかなんかを見せておくと、

おとなしく4分間寝てくれるんです。

こんな実験を繰り返して、

完成したのがこんな装置です。

バスタブみたいな装置なんですが、

中身は鉄を6トンつかってまして、

相当、ごついものです。

それを、ごつく見えないようなデザインを

山中先生に考えていただいて、

本当にありがたかったです。

去年、福島県内に3台設置して2000人測りました。

測るだけだったらもっと大勢測れるんですが、

検査後、お母さんたちと話をすることがポイントです。

測定に来られるお母さんたちは、

かなり心配をしておられるわけです。

病院のスタッフや、お医者さんたちが、

検査結果をお伝えして、安心していただく。

ベビースキャンは、

コミュニケーションをとるための道具なんです。

測定の結果は、2000人をしっかり測って、

セシウムが検出された赤ちゃんは1人もいませんでした。

ここでも内部被ばくが驚くほど低い、ということが

実証されました。

2015-06-17-WED