※キャラクターを

クリックすると

詳細がみられます。

エ☆ミリー吉元

こんにちは。

1993年東京都生まれ、

父はマンガ家のバロン吉元です。

美術系の中学校・高校・大学に進学し、

留学先のイギリスから帰国。

「アーティストとしてがんばるぞ!」と、

意気込んでいた大学4年生の夏、

倉庫で父の生原稿を大量に発掘した日をキッカケに、

バロン吉元のマネジメントをはじめることを決意。

卒業後は、バロン作品の魅力を

ひとりでも多くの方にお届けすべく、

展覧会のキュレーションやイベント開催、

書籍装丁、広告デザイン等、幅広く手掛けてきました。

また、自身の作品制作と並行して、

リイド社のマンガレーベル「トーチ」の

編集者としても活動中。

近年はマンガ原稿の保存問題について

情報発信も行っています。

くわしくは公式ページをご覧ください。

X Account:

@_emilioemily_

Instagram Account:

@emily_yoshimoto

エホッシー

生原稿の保存作業にいそしむ私を、

応援しに突如あらわれた、

流れ星の化身....らしい。

ケーネンレッカー

長いあいだ、

バロン吉元の生原稿にくっついていたら、

マンガのおもしろさに目覚めてしまった、

ホコリ....らしい。

汀さん(みぎわ)

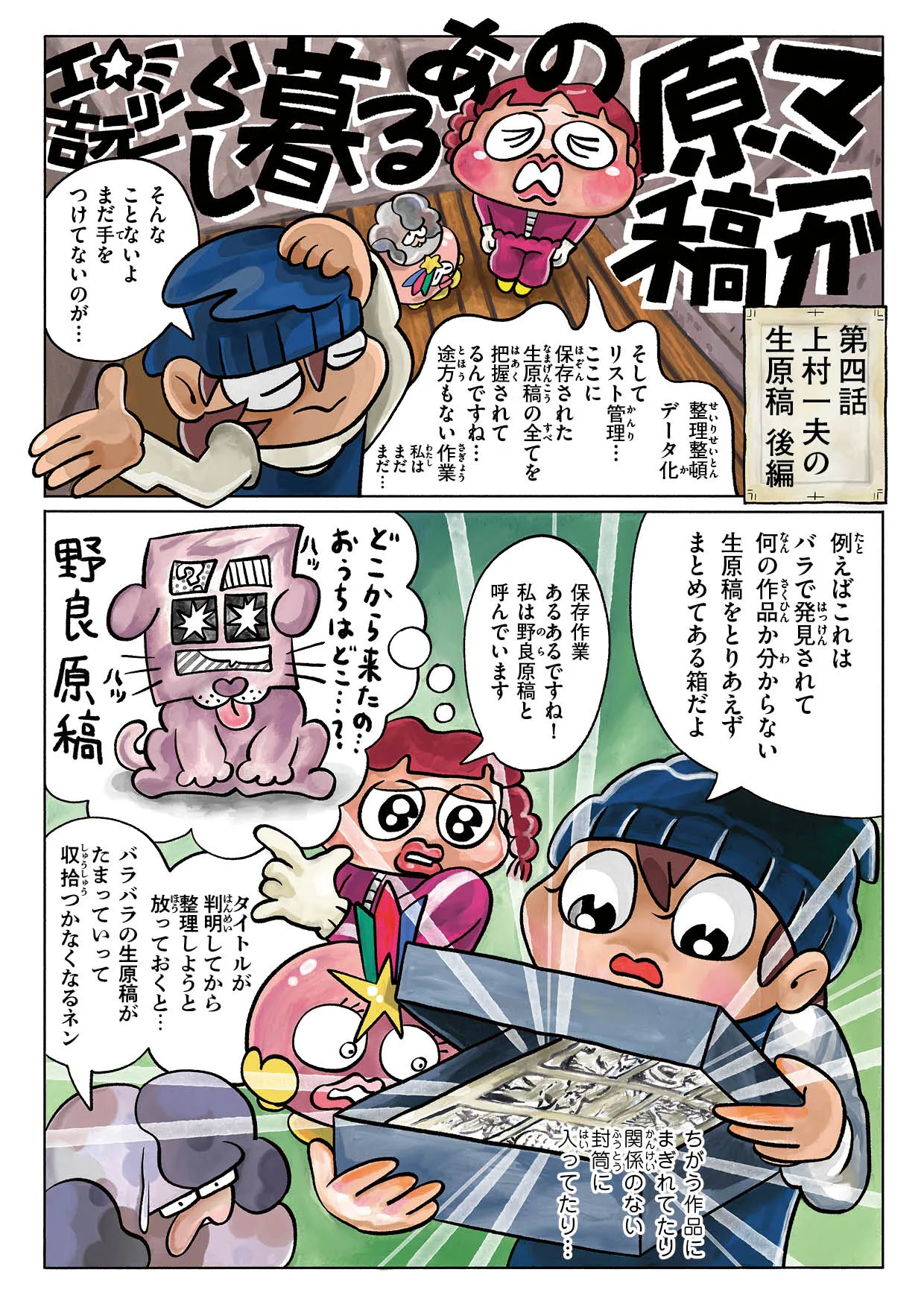

お父様は、マンガ家・上村一夫先生。

1965年生まれ。

女子美術短期大学卒業後、会社員を経て、

2008年から上村一夫先生のマネジメントを開始。

原稿保存、展示やイベントの開催、アパレルコラボなど、

現在にいたるまで上村先生に関する

幅広い企画を手がけられています。

汀さんと初めてお会いしたのは、

横浜で開催された

山崎ハコさんのライブ終演後のことでした。

まるで70年代劇画から飛び出してきたような、

汀さんの情緒あふれる佇まいに衝撃を受け、

それがキッカケとなり

上村一夫先生の漫画を読みはじめました。

時が経ち、大学を卒業したばかりの頃。

神保町のバー「クライン・ブルー」で開催されていた

上村一夫展へ行き、汀さんに

「父のマネジメントをはじめることになりました」と

ご報告したことがありました。

汀さんとゆっくりとお話をしたのは

この時が初めてでしたが、

「自分が楽しいと思うことをやったらいいと思うよ」と

アドバイスをしていただきました。

いまでも何か壁にぶつかったときは、

そのお言葉を真っ先に思い出して、

初心に立ち還っています。

広告代理店での勤務を経て、

1967年、『カワイコ小百合ちゃんの堕落』でデビュー。

1970年代には「同棲時代」や「修羅雪姫」、

「関東平野」等の名作を発表し、

その流麗な筆画から昭和の絵師と称されましたが、

1986年に45歳という若さでご逝去。

当時、汀さんはまだ20歳でした。

私の父にとって上村先生は特別な存在で、

同い年で、出身大学も同じ、連載している雑誌も同じ。

それはもう頻繁に、

新宿で一緒にお酒を飲んでいたようです。

父は上村先生のような作品は描けない、

上村先生は父のような作品は描けないと、

互いを尊敬し合っていた仲で、

ゆくゆくは一枚絵の世界に活動を広げていきたいと、

志を共にした「同志」でもありました。

私が好きな上村作品は、

なんといっても「同棲時代」です!

若さゆえか、相手を想う気持ちで、

そこまで自分を追い込んで、思いつめて、

互いの愛を痛いほど求め合って‥‥。

共感できない私は、生きてる時代がちがうから?

でもそんな風に生きてみたかった。

男と女の激しい衝突で生まれる、

一瞬の強い光を、眩しく、尊く、美しく思う、

かけがえのない作品です。

(2年前、同棲時代の扉絵が

シルクスクリーンで刷られた大判の版画作品を買いました。

その絵が似合う女になりたい一心で‥‥)

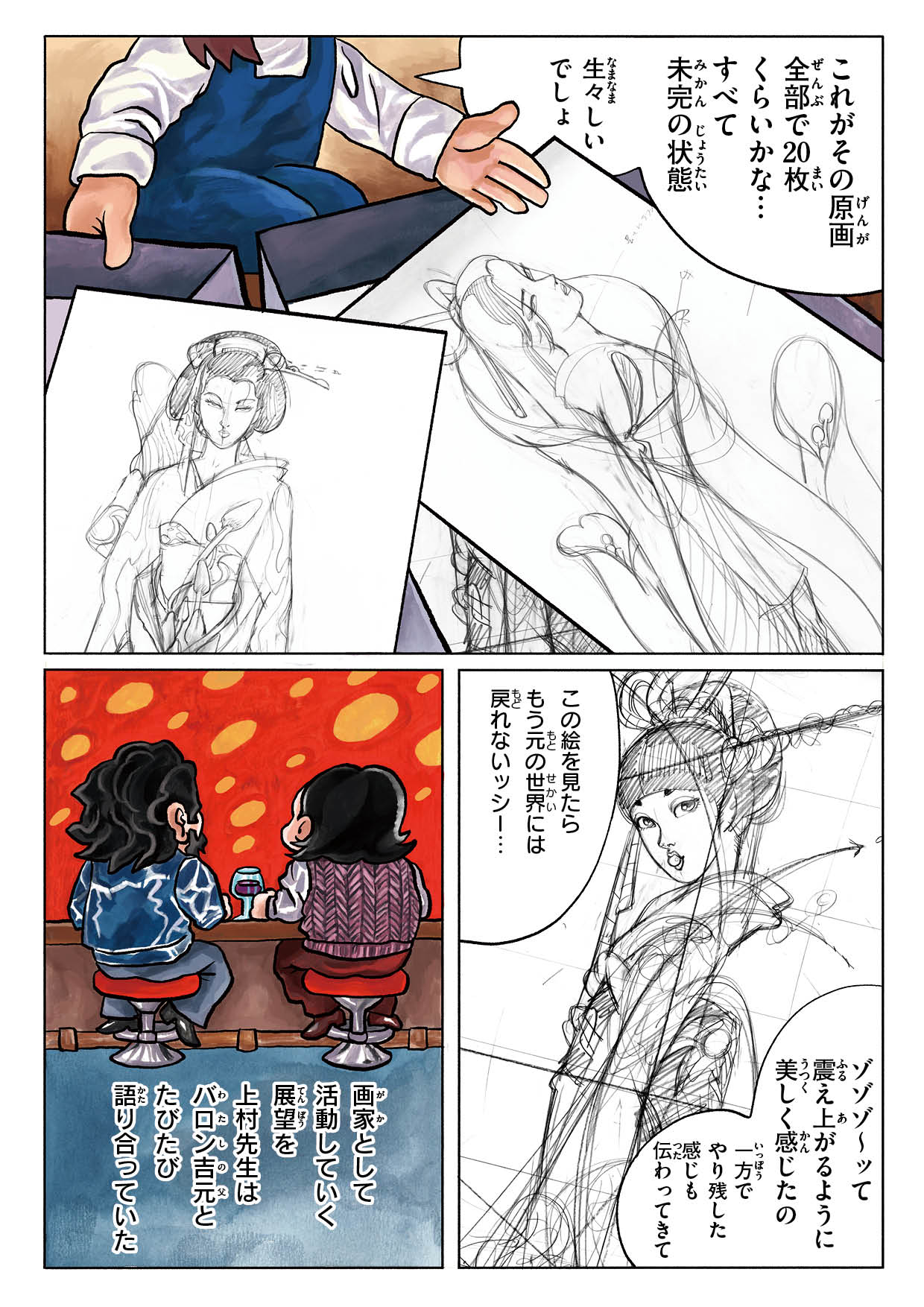

未完の一枚絵。

それらを箱から出される際、

汀さんがおっしゃっていた言葉が、

とても印象に残っています。

「これを出すと、エネルギーが消耗しちゃうんです」

未完成だからこそ、永遠に終わることのない絵。

そこには上村先生の魂が生きつづけていることを

たしかに感じた瞬間がありました。

上村先生がお亡くなりになり、

まもなく40年が経とうとしています。

上村一夫作品は、いまや世界中で読まれています。

様々な国に住む、老若男女、幅広い読者層が、

上村先生が生み出された世界に、

現在進行形で魅了されつづけている。

それは、上村先生の作品を大切に遺されている、

汀さんのご功績によるものが、

非常に大きいと感じます。

父から、母から、汀さんから、

上村先生のお人柄にまつわる

様々なエピソードをお聞きするたび、

「一度でもお会いしてみたかった」

「ご存命だったらどれだけよかったか」

そう無念に感じてやまない自分がいます。

でも汀さんは微笑みながら、

「パパが元気だったら、

この仕事は絶対やってない。

エミリーちゃんとも出会ってないかもね」と、

おっしゃっていました。

遺された生原稿に、遺された家族がどう向き合うか。

きたるべき未来に漠然と思いを馳せるとき、

汀さんの存在は、いまもこれからも、

私にとって非常に大きな

心の支えでありつづけるのだと思います。