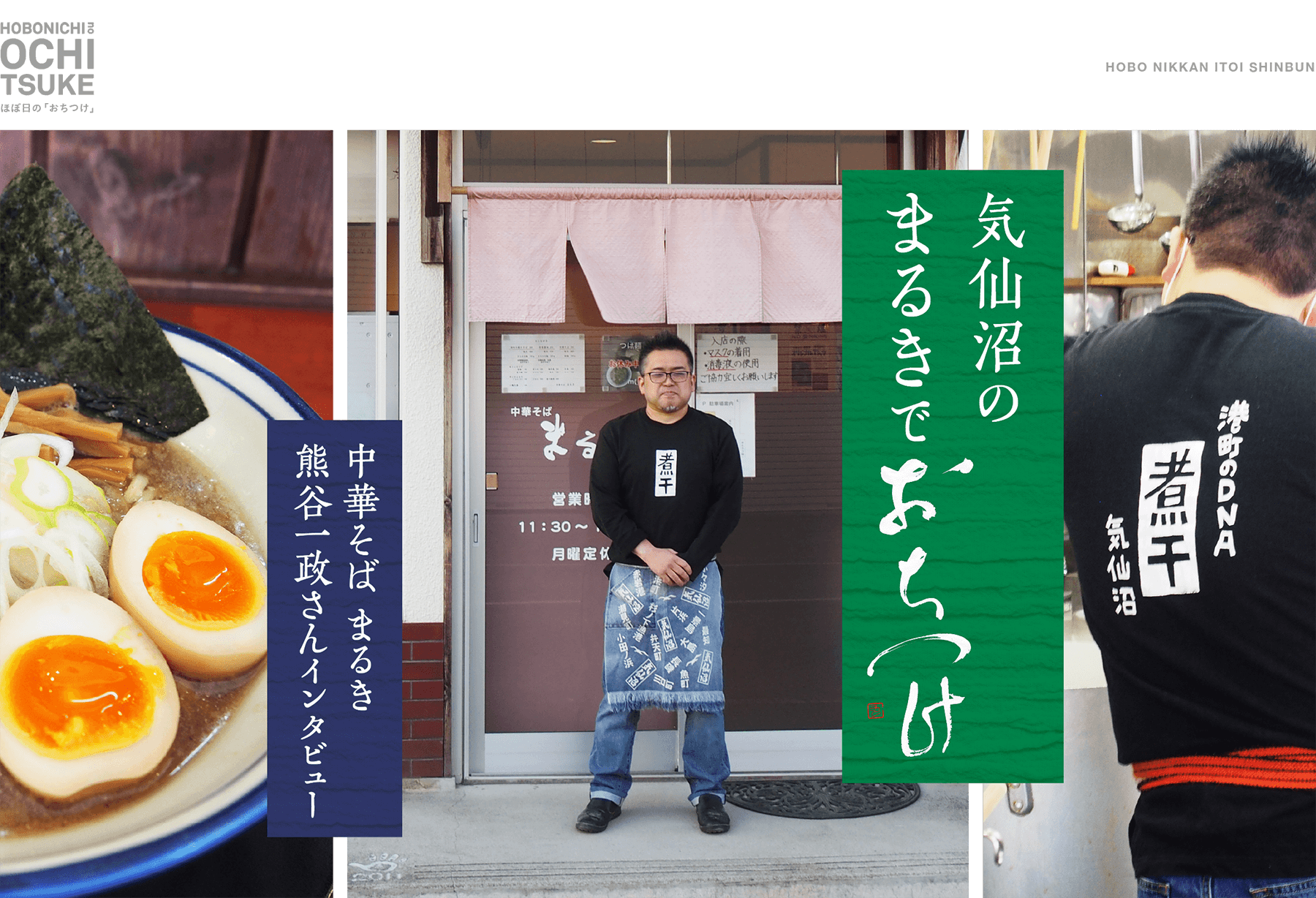

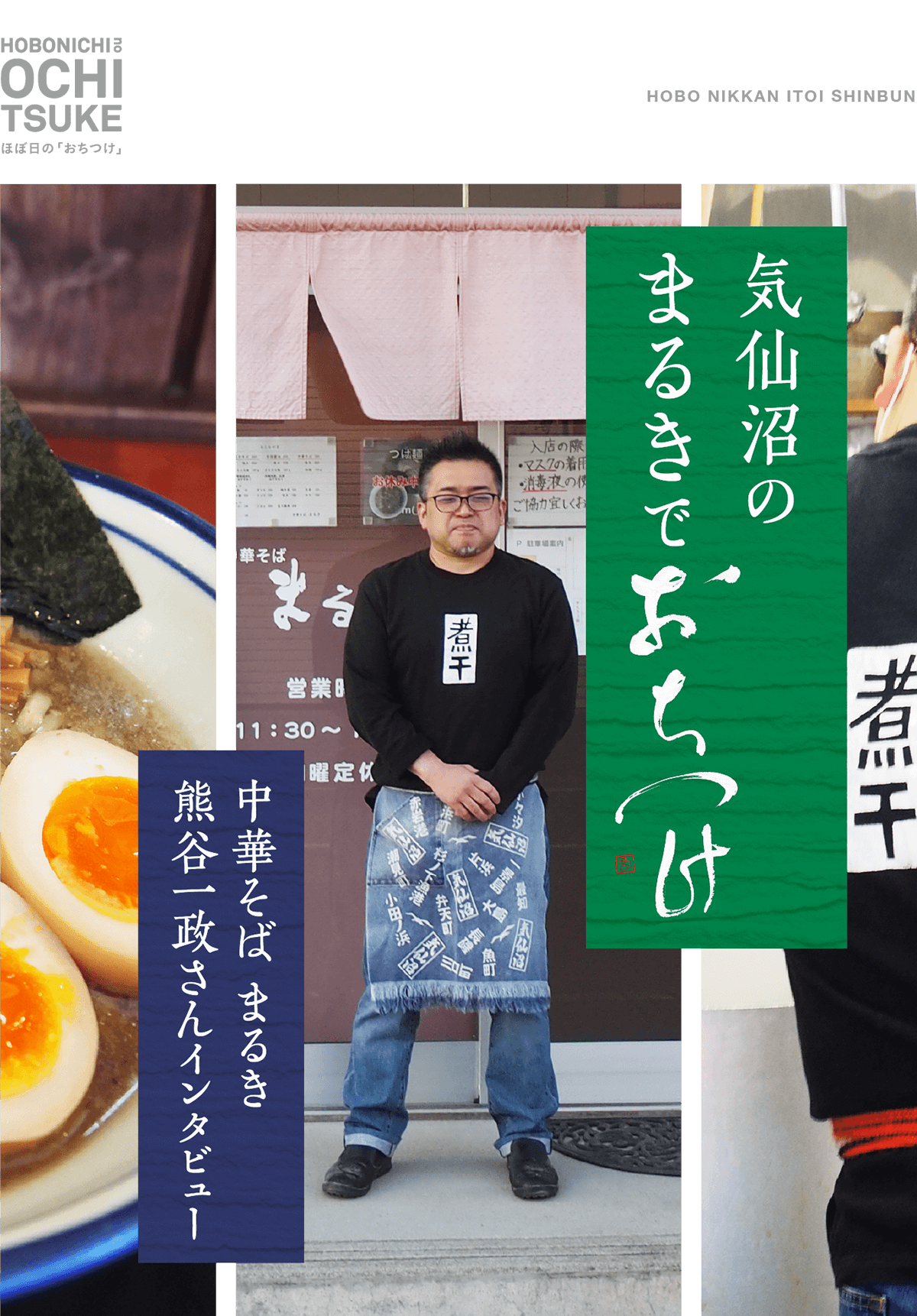

ほぼ日にとっても縁の深い

宮城県気仙沼市のラーメン屋さん

「中華そば まるき」店内の壁には、

ほぼ日の「おちつけ」掛け軸が飾られています。

繁盛店でひたすらラーメンを提供し続ける

じぶんに向けての「おちつけ」。

食欲がそそられる煮干の香りがする店内で、

ラーメンを待っている間に「おちつけ」。

この3年ほどの間、まるきさんのようすを

この掛け軸がいつも見守っていました。

東日本大震災や新型コロナウイルスなど、

先の見えない不安と向き合ってきた大将が

いま考える「おちつけ」のお話。

担当は、ほぼ日の平野です。

宮城県気仙沼市のラーメン屋さん

「中華そば まるき」店内の壁には、

ほぼ日の「おちつけ」掛け軸が飾られています。

繁盛店でひたすらラーメンを提供し続ける

じぶんに向けての「おちつけ」。

食欲がそそられる煮干の香りがする店内で、

ラーメンを待っている間に「おちつけ」。

この3年ほどの間、まるきさんのようすを

この掛け軸がいつも見守っていました。

東日本大震災や新型コロナウイルスなど、

先の見えない不安と向き合ってきた大将が

いま考える「おちつけ」のお話。

担当は、ほぼ日の平野です。

- ──

- ラーメンの専門店「中華そば まるき」として

再オープンとなったとき、

味は食堂時代と変えたのでしょうか。

- 熊谷

- 最初は食堂時代とほぼいっしょだったんですよ。

じいちゃんの代からのレシピとほぼ同じで

営業をはじめたんですが、

オープンして1年も絶たないぐらいの頃に、

香川県の製麺機メーカーがやっている

ラーメン学校を知人から勧められて、

お店を2週間休みにして

ラーメン学校に1週間通ったんです。

- ──

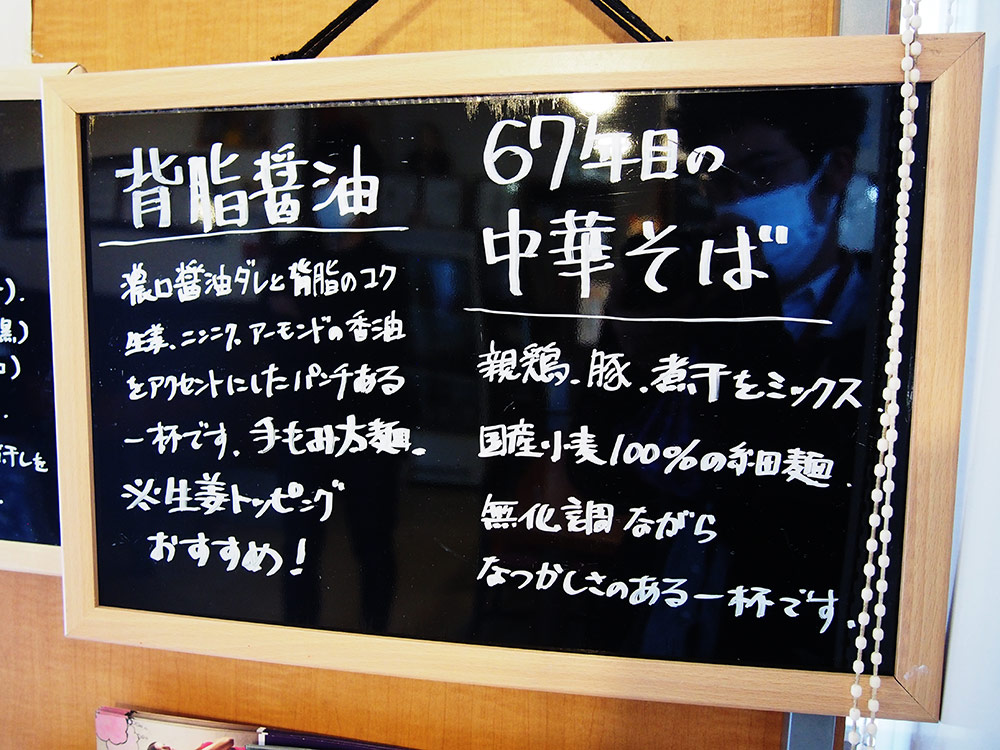

- まるきさんは味や素材の研究を続けてこられて、

その都度、変えていらっしゃいますよね。

- 熊谷

- 思いついたら、すぐやっちゃうから。

麺もかなり変化していまして、

はじめは自家製麺でもなかったんですよ。

ラーメン学校に通ってからは、

作り方もバンバン変えていきました。

- ──

- 一度学んでしまえば、

自分でいろんなチャレンジができるものですか。

- 熊谷

- そうなんですよ。

ラーメン学校ではレシピを教わるのではなくて

もっと“根っこ”の部分を教えてもらえました。

ちょっと哲学的なんですけど

「あなたの人生の目的とはなんですか?」

みたいなところから考えるように言われるんです。

それが見つからないようであれば、

ラーメン屋になるのはやめなさいって。

- ──

- 人生の目的がラーメンに影響するんですか。

- 熊谷

- なんのためにラーメン屋をやるんだ、

その答えがないんだったらやめなさいって

言われたんですよね。

- ──

- 答えはあったんですか。

- 熊谷

- わたしにとっては震災というものが

第1にありましたね。

ラーメンって地元のお客さんの

お腹を満たせばいいという側面もあるんですけど、

話題になるようなお店のラーメンなら、

外からもお客さんを呼べるんです。

炊き出しでラーメンに並ぶ列を見ていたので、

身を持って経験できましたね。

普通においしいだけのラーメンだったら

遠くのお客さんは呼べないんですけど、

どうしたら遠くのお客さんに向けて

このにおいを届けることができるのかなって、

そういう意識に変わったんですよ。

- ──

- ほぼ日の乗組員もそうですが、

県外からいらっしゃるお客さんも、

たくさんいますよね。

- 熊谷

- これがあの震災のすぐ後だったら、

食べるお店自体がなかったわけですから。

ボランティアさんとか、

気仙沼にたくさんいらっしゃっているのに

気軽に立ち寄れる飲食店もない状態だったんです。

とにかく食べるお店を作らなきゃって考えたのが

最初の段階で、早くお店を作らなきゃっていう

プレッシャーはおちつきませんでしたね。

- ──

- なんとか開店はできたけれど、

そこからラーメン学校にいったり、

麺を自家製麺に変えたり、

化学調味料をやめてみたり。

おちつかない日々は

今もずっと続いているんじゃないでしょうか。

- 熊谷

- ずーっと不安定ですね(笑)。

- ──

- その不安定さをたのしんでいらっしゃるんですか。

それとも、もっとおちつきたいんですか。

- 熊谷

- うーーーっん、

おちつきたいっていうのはあるけれど、

おちつくことなんてないんじゃないかなあ。

毎日、日々追われているんだけど

それがもう少し安定してくるといいのかな。

- ──

- 慌ただしさも含めて、それが日常に。

- 熊谷

- 震災の後はずっと慌ただしかったです。

仕事以外の時間、

家に帰ったときにゆっくりできると思って

最近、やっと少しはおちつけるように

なったのかなと思っていたんですけど。

- ──

- つねに挑戦しようとされているのが、

生きがいになっているんでしょうかね。

- 熊谷

- 逆に目指すものが失われたら

耐えられないんじゃないでしょうかね。

- ──

- それこそ、ここ数年はコロナの影響も

かなりあったのではないでしょうか。

- 熊谷

- このコロナ禍で飲食店はみなさんどこも大変ですが、

たぶんラーメンっていうのは

まだ意外と元気なんじゃないかと思っています。

他の飲食店さんには申し訳ないですけど、

ラーメンってひとりで入って、

無言でも食べられますよね。

顔をあわせて会食するようなお店よりは

『孤独のグルメ』みたいに静かに食べられるのかなって。

- ──

- そうか、もともと黙食の文化だったから。

- 熊谷

- もちろんコロナの影響がなくはないし、

実際、かなり影響はあったんです。

最初に緊急事態宣言が出たときは休みましたから。

通常どおり営業を続けていると

県外からのお客さんも来てしまうので、

しばらく営業を自粛して

休めるのがいいのかなと思ったんです。

- ──

- あの頃は「この先どうなるんだろう」っていう

不安がありましたよね。

- 熊谷

- どうしていいかわかりませんでした。

最初は一部地域ぐらいで捉えていたのが、

日本全体にまん延してしまいましたからね。

気仙沼みたいに東京から遠いところに住んでいると、

「あ、仙台でも出たか」「あの街でも出た」

「いよいよ気仙沼にもやってきたか」って

みんなが震え上がっていました。

感染者を特定しようとするような風潮もあって、

あれは、嫌なムードでしたね。

- ──

- 自分の街にコロナが近づいてくる不安は感じつつ、

飲食店のみなさんが生活をするためにも

営業は再開しなきゃいけませんよね。

熊谷さんはさまざまな試行錯誤をされてきましたが、

いま目指しているものってなんですか。

- 熊谷

- 明確な目標はないですけど、

大雑把に言えばもう少しお店を安定させたいかな。

従業員がもうちょっと増えて、

それに見合う売上もちゃんと出せるといいです。

前までは家族だけで

やりたいようにやってきたんですけど、

従業員も以前に比べて増えて、

4人をシフトで入れ替えている状況です。

- ──

- 目指すのは、お店の安定なんですね。

- 熊谷

- あと、ちょっとだけ考えていることがあります。

コロナがまん延するちょっと前から、

震災前みたいな食堂を復活させたいなって

思ってはいたんですよ。

天ぷら、カレーライス、カツ丼みたいな、

本当に大衆食堂的なお店なんですが。

- ──

- 港町で喜ばれそうですねえ。

- 熊谷

- 町中華のお店みたいな感じの、

何でも出てくるようなお店にも興味があります。

ラーメン屋では素材の味を重視して、

自家製麺とかストイックな方向にしたんですけど

食堂ならメニューのバリエーションもなるべく広げて、

ボリュームもあって、ちょっと安いのがいいかな。

これまでおとなしくしてきた分、

その反動で実現できたらなって思うんです。

やれるかどうかはさておきね。

- ──

- その食堂ができたらニュースになりますね。

- 熊谷

- ストイックに突き詰めたラーメンもおもしろいですけど、

大衆食堂もやってみたい気持ちが

最近またふつふつと出てきたんですよね。

震災前のお店とまったく同じものじゃなくて、

ある程度、素材も重視して

だけどおいしくて安い、というふうにしたい。

- ──

- ラーメン作りで培ったストイックな経験が

活かされていくわけですよね。

- 熊谷

- イメージとしてはあるんですけど。

- ──

- もしお店ができた暁には、

「おちつけ」の掛け軸を

喜んで贈らせていただきますので。

- 熊谷

- あはは、ありがとうございます。

この掛け軸はひとつずつあるといいですねえ。

(おわり)

2022-03-14-MON

(C) HOBONICHI