なにしろ料理の基本になる醤油がそもそも甘かったりする。

甘さの源の砂糖が手軽に手に入る、

歴史的な背景もあったのでしょう。

かつてボクの父が、うなぎの専門店を経営していたとき、

子供にもおいしくたべてもらおうと作ったタレは甘かった。

飲食店を経営するだけでなく、

そのタレを販売することで事業拡大をしようと、

甘いモノが好きな九州に売りにいき、

それでも「これじゃぁ、甘みが足りない」

と断られてビックリしたほど。

ちなみにそのタレを売りに行った先が「ロイヤルホスト」。

洋食レストランでお客様の層が広がらないからと、

うなぎや肉の照り焼きのようなモノを導入したいと

調味料を検討していたときのこと。

結局、しばらくはロイヤルホストらしい

料理で突き進もうと、

日本料理的な料理の導入は先送りになりましたが、

九州風の甘い料理は他の地方でも

徐々に人気を獲得していった。

日本の人たちに「甘い=おいしい」という

味覚のあり方を広めた張本人は

もしかしたらロイヤルホストだったのかもしれないと

業界の人たちは今でも思っていたりする。

ロイヤルホストの本社は福岡。

その福岡でもひときわ「甘いのがおいしい」

と言われているのが「うどん」の出汁。

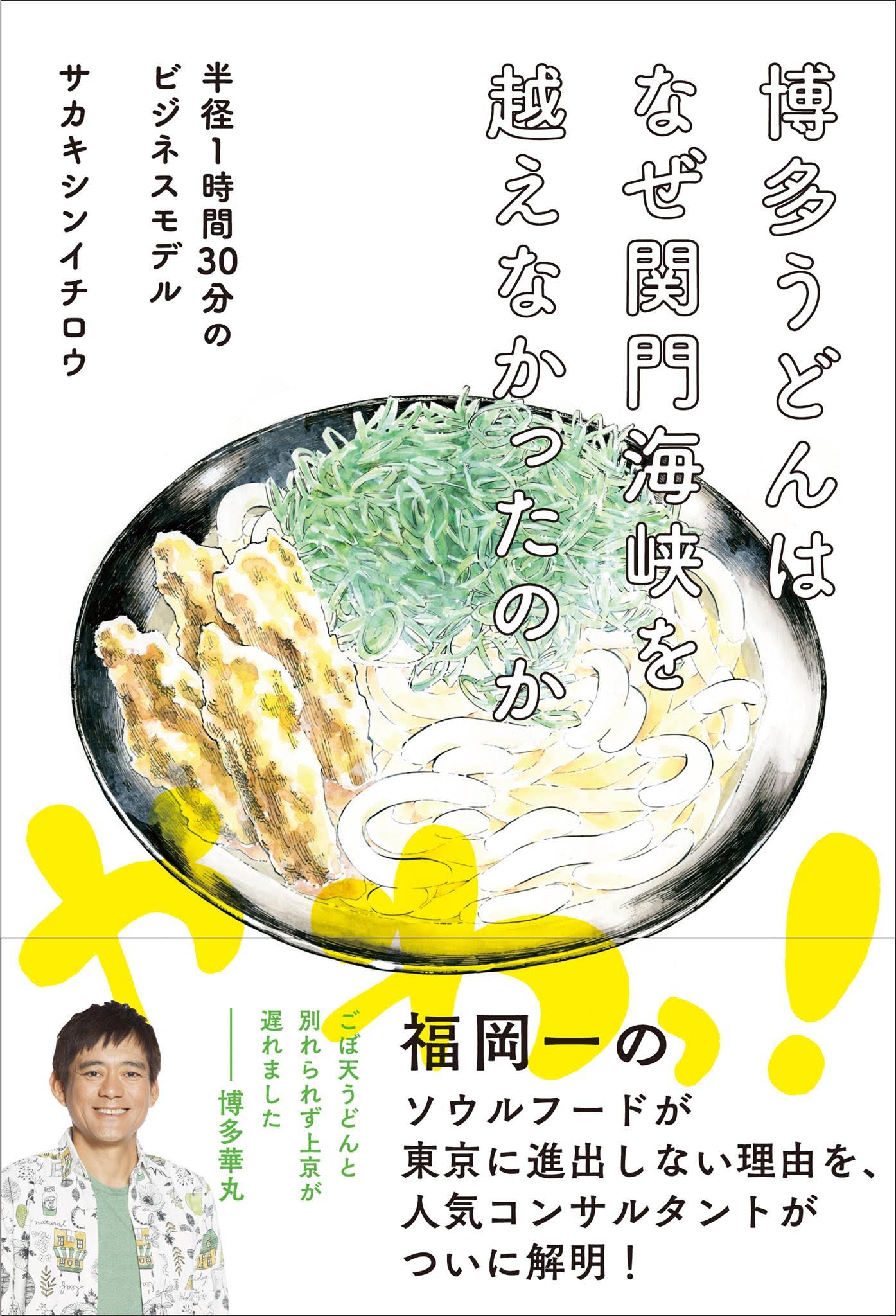

日本で初めてうどんという料理が生まれた街、福岡。

おそらく中国から伝わったやわらかな麺がお手本で、

だから今でもやわらかいのが特徴として伝えられてる。

けれど、福岡のうどん最大の特徴は

出汁が甘くて旨みが強いというところ。

ときに「これほど甘くなくてもいいのに」と思ってしまう。

つまり「甘すぎ」。

味醂や砂糖をさぞかし沢山使って

甘みを出しているんだろう‥‥、

だって大衆料理だから安く売るには

そういう工夫をしなくちゃいけないに違いない。

そう思って、先日、「牧のうどん」という

福岡のうどんの最大手の会社に行って社長に話を聞いた。

どうして、ココのうどんは

あんなに甘くておいしいんですか?

普通の出汁だと思って食べると、甘すぎるのだけど、

それはどうして? ‥‥、とも聞いてみた。

答えは驚くべきモノでした。

|