暦のうえでも

今年はお月見が早かったからでしょうか、

夏の余韻にひたる間もなく、

秋が訪れたような気がします。

このまま

秋は深まっていくのでしょうね。

そしてこのまま

朝に晩に、少しづつ寒くなっていくのでしょうね。

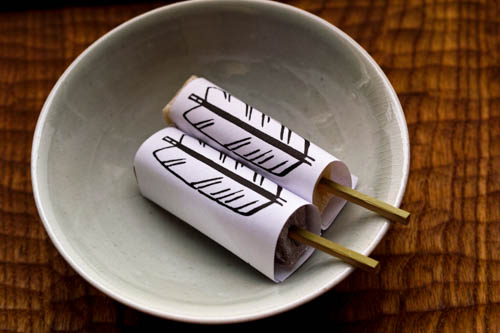

鎌倉の九月の和菓子です。

前にも違う月の和菓子を書いたかと思うのですが、

確か九月は初めてですよね。

美鈴さんの和菓子は、

祖母がお茶のお稽古のときに取り寄せていたので、

小さい頃から親しんできた記憶があります。

小猿のような野生児で、

お茶のお稽古には全く関心がなく、

回ってくる和菓子だけを見つめながら、

最後に余りでもしたら、お懐紙に大事に包んで

素早く懐に入れていました。

そんな素行のせいか、つい今でも「鎌倉のお菓子」という

子どもの頃からの大ざっぱな呼び方をしてしまいます。

鶏卵の黄身と白並餡を混ぜたものと、

白身と小倉並餡を混ぜた二色の求肥ものだそうです。

やわらかで、きめ細やかで、しっとりした食感です。

甘さも控えめなので、

正直、一度に二色とも食べられます。

今も続く鎌倉の流鏑馬は、

1187年、源頼朝が臨席して行われたのが起源とか。

(ひと口に800年前と言われても。。。

ビックリしますよね、鎌倉関連の年号って)

この和菓子は、求肥を青竹の串に刺して

矢羽の形に見立てることで、馬上の武士たちが

鏑矢を射る勇壮な神事を彷彿とさせます。

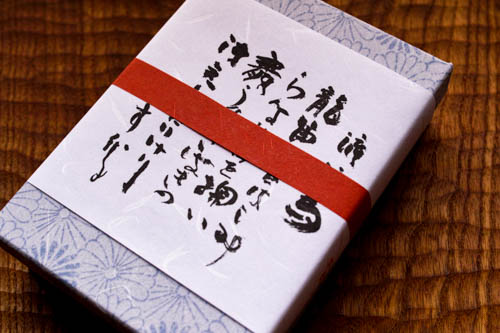

箱には、歌人 山崎方代の歌が記してあります。

流鏑馬

龍笛の音はしみらなり

日を掬い舞う手さばきの冴えわたりけり

「しみら」がわからなくて調べたら、

一日中ずっと絶えずという意味でした。

夜は「すがら」、昼は「しみら」と

古語では覚えたらいいみたいです。

今でも「夜もすがら」は言いますよね。

なるほど。。。

山崎方代は、晩年を鎌倉で過ごされたんですね。

「鎌倉文学館にも資料がありますよ」と、

美鈴のお店の方が教えてくれました。

そういえば、「おもたせ」という言葉が

最近「おみやげ」に取ってかわる勢いですが。。。

「お持たせにいただいた」は有りですが、

自分が持っていくみやげを

「おもたせ」というのは無しだよなぁ‥‥

とぼやいています。

先輩方を「なってないなぁ」と

嘆かせてきたはずの自分が、

若い世代に苦言を呈するのはまだどこかで

憚られたりするのですが。

言葉も生き物だし、自分も生き物なので、

一個一個、幾つになっても学んでいきながら

古き良き言葉も忘れずにいたいなぁと思う

秋の夜長です。

逸れちゃいましたが、

お抹茶にも、おいしい緑茶にも、ほうじ茶にも、そば茶にも

なんでもピッタリ、合いますよ。

あ、個人的にはお酒にも。

良い秋を。

わたなべ まり |