アートという「不可解なもの」を吐き出し、

それらを分類して整理し、

ロジックを使って、

マスプロダクト=商品として「設計」する。

スタッフさんを雇い、給料を払う。

そういう人のことを、何と呼んだらいいのか。

それは、小田さんが知りたいと思った、

「芸術と経営の間のバランスの取り方」にも

関係してくると思いました。

他方で、そういう難しいことは抜きにしても、

生み出している物体の、

なんとも言えない、不可解な魅力も相まって、

土佐さんというアーティストや

「明和電機」という組織の成立のしかたに、

どんどん興味が湧いてきました。

- 小田

- たとえば(覆面芸術家の)バンクシーみたいに、

匿名性で神秘性を増幅させるような

アーティストもいますけど、

土佐さんの場合、その真逆をいってますよね。

- 土佐

- はい、「見てのとおり」です。

- 小田

- それって、アーティストとしては、

ちょっとリスクないですか?

- 土佐

- あ、そう?

- 小田

- つまり、明和電機のライブを見ても、

「ありがたいアート作品を鑑賞している」

という感じにならないと思うんです。

- 土佐

- ならないでしょう。

- ──

- なにしろ

ライブのことを「製品プロモーション」と、

おっしゃっているくらいですものね。

- 小田

- そういう意味での「リスク」です。

ぼくらデザイナーからすると、

作ったものをみんなに理解してもらう努力って、

ものすごく重要なんですけど。

- ──

- たしかに土佐さんは、

まず、第一義的にはアーティストですけど、

「不可解」を「商品」に落としこんだり、

ライブや展覧会として展開する場面には、

設計者と言いますか、

とてもデザイナー的な冷静さを感じます。

- 小田

- でもそうか、きれいに設計するだけじゃなく、

土佐さんの場合は、

かならず「不可解」を残しているから‥‥。

- 土佐

- ぼくがつくっているのは「道具」なので、

「使用場面」を見せてなんぼ、

ということが、まずは、ある気がします。

- 小田

- なるほど。

- 土佐

- でも、つくりたいのは、

やっぱり「ナンセンス=マシーン」なんですよ。

ナンセンスな機械をつくるのがテーマなんです。

ただ、やっていくうちに、

どうやったって、

「本質的にナンセンスな機械」なんてものは、

人間には作れないことがわかりました。

なぜなら、機械というものは、

人間の理解が及ぶ範囲でしか作れないからです。

- ──

- 人間の限界を超える「ナンセンスな機械」を

作ることは、不可能であると。

たしかに機械というのは、

動くこと自体が、ロジックの産物ですものね。

- 土佐

- その点、人間をはじめとした生物は、

機械以上の「不可解」をたくさん持ってます。

だから、どうやったって

「自分以下のナンセンス」ができてしまう。

ぼくは、あるときに、

決定的にそうなんだとわかってしまった。

でも「ナンセンス=マシーン」は、作りたい。

魚が世界をノックする装置。

水槽内で回転するレーザーを魚が遮ると、その真下のノッカーが動く。

- ──

- どうするんですか。

- 土佐

- たどりついたのが

自分の作った「ナンセンス=マシーン」を、

「製品プロモーション」として、

次々に見せていくライブをやることでした。

つまり、

わかりやすく「不可解」を伝えてあげる。

自分という生物がそこに介在することで、

「うわ、ヘンなことやってる」

「あぁ‥‥ナンセンスだなあ」

という感覚を共有できると思っています。

- ──

- 機械だけだと、いくらナンセンスでも、

「よくできてるね」って話になってしまう。

- 土佐

- そうですね。で、飽きます絶対。見てて。

そもそも、ライブをやっていて、

いちばんウケる場面は、「故障」ですし。

- ──

- そうなんですか(笑)。

まったくロジカルとは反対の現象ですね。

- 土佐

- 毎回、自分で念入りに整備して、

今回は絶対に大丈夫だと思っているのに、

ライブだと、なぜか、

思いもしないような事故が起きるんです。

そのとき、自分の中の創造力が、

「ゴーッ!」と、掻き立てられるんです。

- ──

- おお。

- 土佐

- 「これを、あと1分で直さなあかん。

お客さん全員、こっち見てる!」

- ──

- ステージ上で修理するんですか?

- 土佐

- そうです。その場で直すんです。

なんでしょう、あの、燃える感じは。

- ──

- 壊れないライブもあるんですか?

- 土佐

- ありますが、壊れなかったライブでは、

お客さんからブーイングを頂戴します。

- ──

- 「なんだよ、壊れないじゃないか!」と(笑)。

- 土佐

- ぼくらのほうも

「うーん、壊れなくて、よかったねえ‥‥」

みたいなモヤモヤが。

- 小田

- 壊れなくてよかったけど、

壊れなかったからよくなかった‥‥って(笑)。

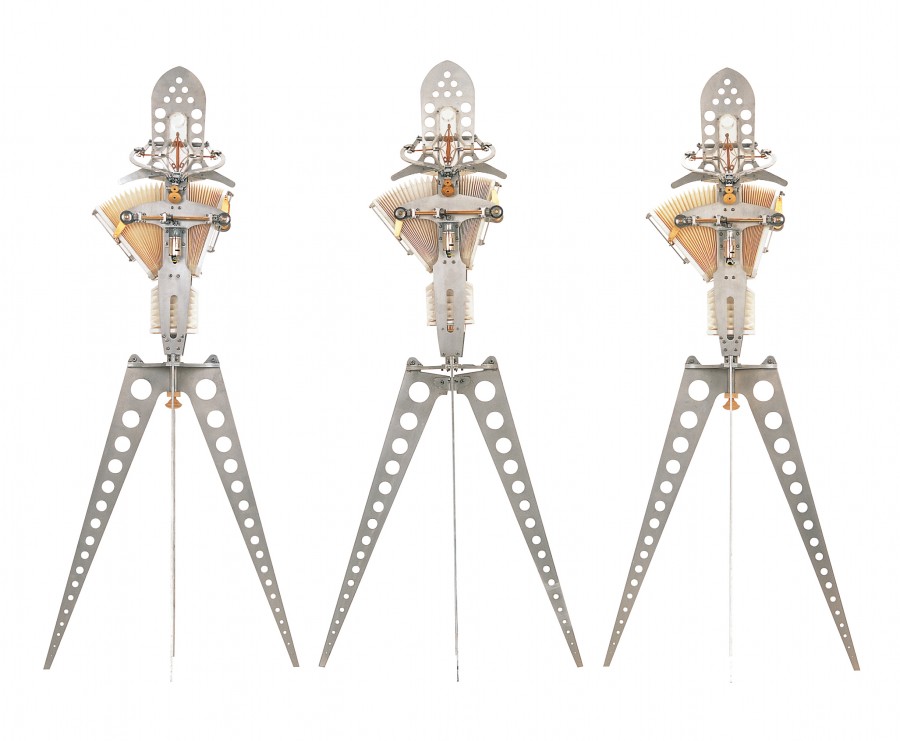

ゴムでできた人工声帯にふいごで空気を送り、

張力をコンピュータ制御することで、歌を歌う装置。

三体あり、それぞれの名前は

「アン(Anne)、ベティ(Betty)、クララ(Clara)」

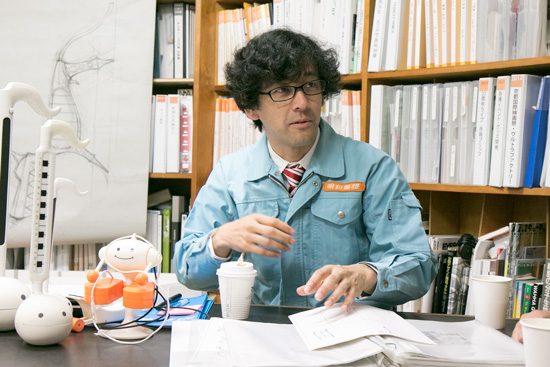

工員さんは「船の乗組員」である。

それではあらためて、

明和電機という、きわめてまれな会社?

組織? チーム? 集団? 中小企業?

‥‥の「経営」にあたって、

デザイン的なるものは、

どんな場面に顔を出してくるのでしょう。

- 小田

- ちょっと前に、ここにいるみんなで、

大分の三和酒類という、

焼酎の「いいちこ」をつくっている会社へ

取材に行ってきたんです。

- 土佐

- あ、いいちこ。

- 小田

- アートディレクターの河北秀也さんと

二人三脚でポスターを作ってきた、

名誉会長の西太一郎さんに、

いろいろと、お話をうかがってきて。

- 土佐

- おお、名誉会長。

- 小田

- 三和酒類さんでは、会社の中にも、

いいちこのポスターを貼りまくっていて、

会社の標語のようになってました。

つまり、デザイン的なメッセージなのか、

会社のメッセージなのかが、

わからなくなるくらいのところまで、

「デザイン」が

「会社の経営」に入り込んでいたんです。

- ──

- 実際、いいちこのポスターは、

お客さまに向けたものであると同時に、

三和酒類の経営陣や社員に向けた

メッセージにも、なっているそうです。

- 小田

- でも、明和電機の場合は

「土佐さんと誰かの二人三脚」というより、

はじめの「ゲェー!」からはじまって、

土佐さんひとりで手を動かす範囲が

広いと思うんです。

アトリエにはスタッフもたくさんいるし、

なにより

中村(至男/アートディレクター)さんが

デザインで関わっていますけど、

「じゃあ、みなさん、あとはよろしく!」

というより、土佐さんが、

最後まで見ている印象があるんです。

- 土佐

- 不可解なもの、情念、アート。

それらを外に吐き出すための第一ステップは、

たとえば「絵を描く」ですね。

そこまでは やっぱり自分のテリトリーだし、

自分から剥ぎ取れないものです。

で、その次のステップは、

吐き出した情念を、理性でビシバシ叩くこと。

ナンセンスをコモンセンスで叩くと言っても

いいと思うんですが、

つまり、それが「設計」ってことだと思う。

- 小田

- なるほど。

- 土佐

- そのときに使うのは「論理」です。

で、そこは、別の人に預けられると思ってる。

自分が死んでも外注すればできるし、

逆に、それを見たいという気持ちがあります。

自分の吐き出した「不可解」が

「普遍」や「常識」によって叩かれることで、

より「強度」を増してゆき、

たとえば「伊勢神宮」じゃないですが、

ずっと残るような普遍性を持つ。

そのさまを見たいという思いは、あります。

- ──

- つまり他人の存在が重要ってことですか。

先ほど、土佐さんは、

スタッフさんのことを「工員さん」って

呼んでおられましたが、

みなさんのことは、どう思っていますか?

たとえば、

チームメイトとか、弟子とか、戦友とか‥‥。

- 土佐

- 船の乗組員。

- ──

- おお!(ほぼ日と同じ‥‥)

- 土佐

- 昔から、そういう意識があります。

- ──

- なぜですか?

- 土佐

- 明和電機は、すぐに沈んじゃうような

「ちいさな船」なので、

自分の持ち場を、きっちり守ってほしいんです。

誰かがピンチになって、

他の誰かが持ち場を放棄して助けに行ってたら、

船がもろともに沈んでしまうでしょう。

大きな企業の場合は、

他の誰かに取り替えが効いたり、みたいな

「安全策」があると思うんですが、

明和電機では、

それぞれが持ち場の「エキスパート」になって、

船を前に進めて行かなければならない。

その点は、わりと厳しく‥‥というかなあ、

まぁ、よく言ってることですね。

- ──

- じゃあ、土佐さんの役割は「船長」ですね。

- 土佐

- そうです。「波動砲を撃て!」

- ──

- ちいさい船の割には

ずいぶんな武器を積んでるんですね(笑)。

- 土佐

- 工場の雰囲気が「船っぽい」っというのも、

ひとつ、あるとは思います。

ぼくが「吐き散らしたもの」を加工して、

できあがったものを溜め込む倉庫があって

それらは、いずれ出荷されていく‥‥。

- ──

- 工員さんは、

どんな基準で採用してるんですか?

- 土佐

- そばにいて、おもしろい人。

- ──

- 明快ですね。

- 土佐

- おもしろくないと、刺激を受けないから。

ぼく、工員さんから、

ものすごく影響を受けるんですよ。

たとえば、

演劇好きな工員さんがいたりすると、

演劇の仕事が増えていったりするんです。

- ──

- はたらく人の個性によって、

仕事の幅も増えていく、みたいなことが。

- 土佐

- ありますね。ここでは。

乗組員として迎え入れる人しだいで、

船の姿が、生き物みたいに変わっていく。

結果、船の針路も微妙に変化し、

また新しいものが、生み出されていく。

そんなイメージが浮かびました。

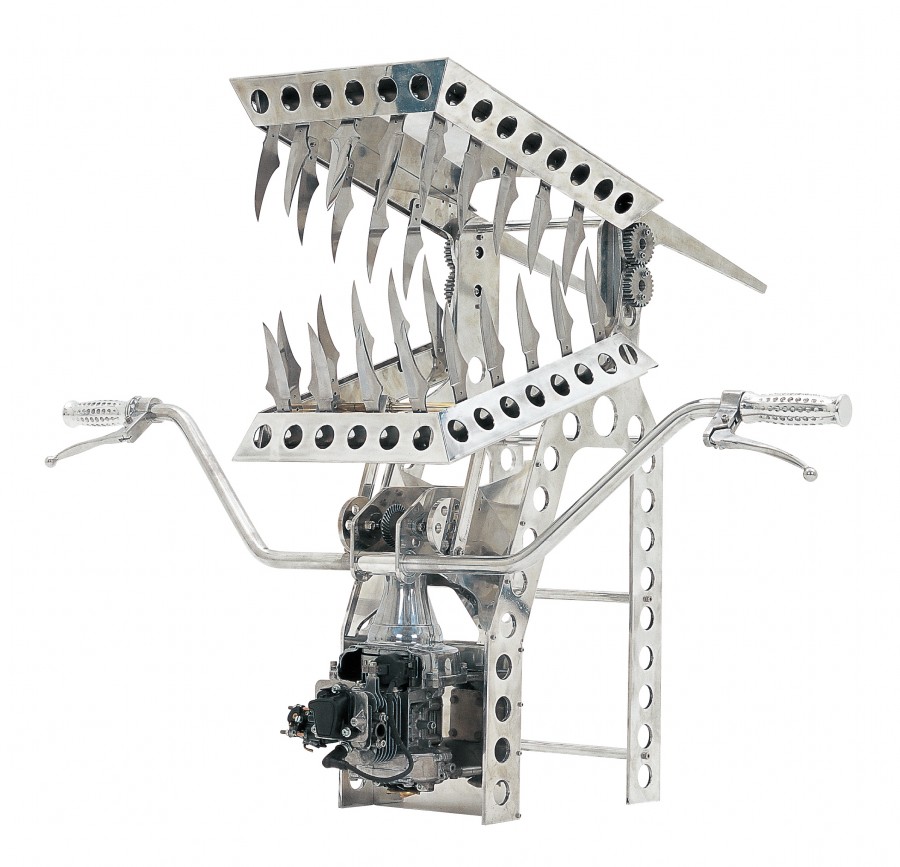

アーティストとしての土佐信道さんが

吐き散らす「製品」のリストには

たとえば

「エンジンで駆動する、

すべての歯がナイフに化したアゴを持つ、

金属製のプードルの頭」

みたいな、マグマのほとばしりのような、

まさに「不可解」としか言えないものが、

ズラリと並んでいます。

でも、そこから商品を開発する過程では、

一転して「醒めた、論理的な土佐さん」が、

売るために必要な要素を

冷静に判断し、かたちにしていました。

不可解やナンセンス、アートに対する、

論理、コモンセンス、冷静さ。

第一にアーティストでありつつ、

商品を設計するデザイナー的な側面もあり、

人を採用し、

給料を払っている経営者でもある。

場面場面によって、求められる役割の間を、

ゆるやかに「三変化」しながら、

船長の土佐さんは、

明和電機という船を前に進めている。

芸術家+デザイナー+経営者=船長。

土佐さんは、まさしく

「波動砲を撃てと言う人」とお呼びするのが

いちばんふさわしいと思いながら、

展覧会の追い込みで鉄火場であるはずなのに、

たいへん整理整頓されたアトリエを後にしました。

<終わります>

2015-11-27-FRI