この展覧会で、

「物」がたくさんのパワーを持っていること

はじめて意識しました。

ベルギーを拠点に活動されている作家、

マーク・マンダースさんの国内美術館では初となる

個展「マーク・マンダース -マーク・マンダースの不在」へ行きました。

「建物としての自画像」というアイディアを軸に、

自身とは別人である、架空の芸術家として名付けた、

「マーク・マンダース」という人物の自画像を

「建物」の枠組みを用いて構築しています。

単体でも十分に魅力的な彫刻やオブジェたちの、

配置で人の像を表現していて、展示全体が

ひとつのインスタレーション作品となっています。

▲乾いた土の頭部( 2016-2017)

▲乾いた土の頭部( 2016-2017)

と、ひと通り説明しましたが、

この独創的な構造の作品世界をお伝えするには、

まず、マンダーズさんご本人の

メッセージを読んでいただくのが良いと思いました。

それがこちらです。

——————————

「物は最も強い瞬間を

とらえることができるものだと思う。

感染症、戦争、季節…と、移り行く世界の中で

物はそのままの状態であり続けます。

私が芸術を本当に愛する理由はそこにあると思っています。

200年前と今とで作品の見方は違ったとしても、

その作品自体は変わっていません。

物が同じに留まっているということは、とても美しい。」

「物を作ることで時間を共有することができるし、

共通点を見出すことができます。

エジプトやギリシアの彫刻には、

様式化されたような、凍結した時間があります。

動きを止めるというようなローマの彫刻とは異なる時間が。」

「実際の物を使って書くことができていて良かったと思っています。

紙に書くのではなくて。

これをやればやるほど、物の言語というものが

非常に重要であると確信するようになってきました。

例えば、彫刻や物を見ると時には

作り手の頭の中や心の中を翻訳することができます。

そういうものは、言葉そのものよりも

ダイレクトに語りかけてくると思います。」

——————————

▲マインド・スタディ(2010-2011) ボンネファンテン美術館蔵

▲マインド・スタディ(2010-2011) ボンネファンテン美術館蔵

今回の展示では、個々の作品には

キャプションなどは全くついていませんでした。

(ハンドアウトで作品名や材質は知ることができます)

言葉の情報が無いことで、作品そのものと

直接向き合っている感覚が強かったです。

マンダースさんのメッセージを読んで、それが

「物の言語がダイレクトに語りかけてくる」

という体験だったことに気がつきました。

そして、全体を通して

物の言語は言葉よりも饒舌であることを知りました。

▲5の箒(2001)

▲5の箒(2001)

私は、展示室を進みながら、

マンダースさんが、作品で構築している

「人の像」は、そもそもどんなものだろう?と考えていました。

すると、人間の存在は

様々な要素が、複雑に積み重なって

生み出されているものだ、という考えが浮かび、

そしてそれを、言葉で表現しきるには限界があることも感じました。

私にしても、ほぼ日で働いている一面もあれば、

家で猫をナデナデしている一面もあります。

さらに、もっと奥の方には

いろんな経験や感情が隠されています。

悲しい別れや、嬉しい出会い、

志や、夢みていること、

漠然とした不安や焦燥感、そして自尊心。

自分しか知らないこともあれば、

自分以外が知っていることもあります。

たくさんのあれこれが、

対立しながらぐるぐると渦巻いて、

私を形作っている気がしています。

そんな、言葉にしきれない人間の複雑な要素が

マンダースさんの彫刻やオブジェには、

内包されているようでした。

▲4つの黄色の縦のコンポジション(2017-2019)

▲4つの黄色の縦のコンポジション(2017-2019)

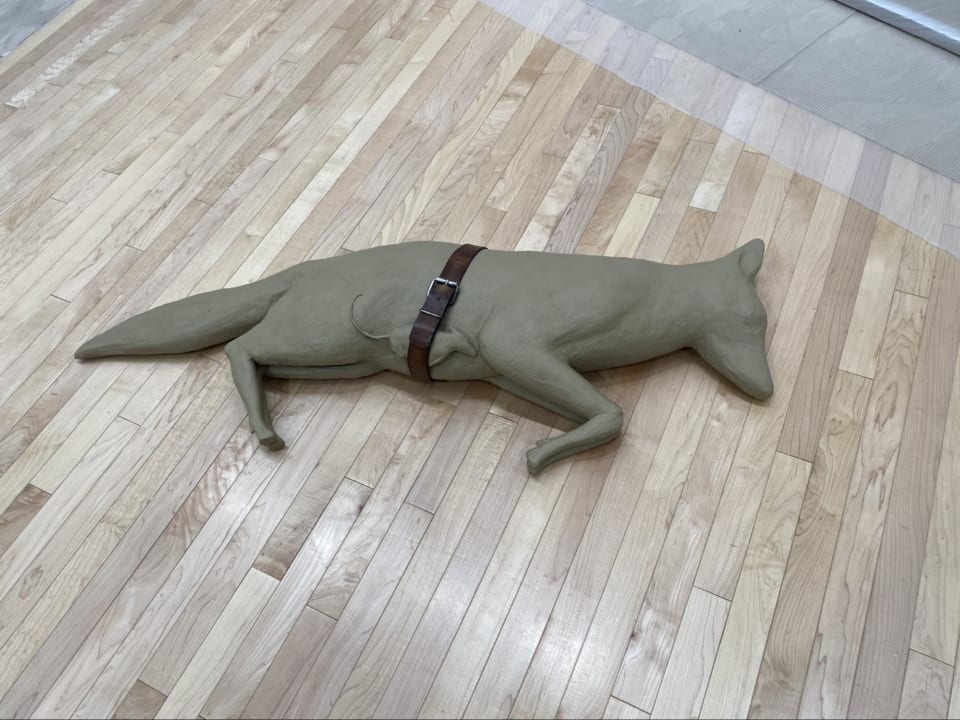

▲狐/鼠/ベルト(1992-1993)

▲狐/鼠/ベルト(1992-1993)

マンダースさんの彫刻やオブジェは、

それぞれが全く異なる様々な性質を持っています。

今作ったばかりにみえる粘土の艶と、

風化して脆く崩れ落ちていまいそうな質感、

ピンと張り詰めた糸と、弛んだ糸、

それらには、力強さと脆さ、緊張と緩みなど

対極にあるようなイメージが湧きましたが、

一人の架空の芸術家を構成する物として配置されているのです。

私の中でいろんな経験と感情が

ぐるぐると対立しているのと似ていて、

架空の芸術家マーク・マンダースの存在に説得力を感じました。

▲細く赤い文の静物(2020)

▲細く赤い文の静物(2020)

私はこの、展覧会でマーク・マンダースさんのことを知りました。

物がもつ魅力を自分の感覚を頼りに感じる展覧会で、気がついたら、とても大きく、ユニークなこの世界の虜になりました。

まだまだ、お伝えしたいことはありますが、

その魅力は、やはり言葉では書ききれません。

会場に足を運んで、架空と現実が混交する

不思議な世界を体験してみるのはいかがでしょう。