濱口秀司さんのアイデアのカケラたち。

USBメモリやマイナスイオンドライヤーなど、

数々の商品を企画された濱口秀司さん。

松下電工を経て、現在はポートランドを拠点に、

世界中を飛び回られています。

元々Twitter上で交流があった、濱口さんと糸井。

お互いにはじめて会う日を楽しみにしていました。

そして夏の終わりのある日、

ふたりは笑顔で握手を交わします。

濱口さんはこれまでのことや、これからのことを、

たくさん話してくださいました。

なんと、対談は、6時間オーバー。

「あの場所にいれたことが、うれしかった」

そう思った、あのワクワクドキドキした対談を、

たっぷりとお届けします。

濱口秀司さん

ビジネスデザイナー。

京都大学卒業後、松下電工(現パナソニック)に入社。

研究開発に従事したのち全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。

1993年、企業内イントラネットを考案・構築。

98年から米国のデザインコンサルティング会社、Zibaに参画。

99年、USBフラッシュメモリのコンセプトを立案。

2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン(現在はエグゼクティブ・フェロー)。

2014年、ビジネスデザイン会社monogotoをポートランドに創設。

京都大学卒業後、松下電工(現パナソニック)に入社。

研究開発に従事したのち全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。

1993年、企業内イントラネットを考案・構築。

98年から米国のデザインコンサルティング会社、Zibaに参画。

99年、USBフラッシュメモリのコンセプトを立案。

2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン(現在はエグゼクティブ・フェロー)。

2014年、ビジネスデザイン会社monogotoをポートランドに創設。

濱口秀司さんの

アイデアのカケラたち。

1

教えるのは難しくて、何度も失敗しました。そうして学んだのは「ナレッジとはなにか」を

正しく理解していないと、

下に教えられないということです。

2017-11-22

- 糸井

- 濱口さんが発案されたプロジェクトを並べると、

USBメモリやマイナスイオンドライヤー‥‥。

本当にスゴイですよね。

嘘なんじゃないかと思うくらい(笑)。

- 濱口

- よく言われます(笑)。

- 糸井

- 濱口さんはこれまで、いくつプロジェクトを

担当されてきたんですか?

- 濱口

- ざっと数えると、700以上ですね。

でも、成功だけではなくて、

失敗もたくさんしてるんです。

そのおかげで、

僕の中に「ナレッジ」が蓄積されて、

いろいろ発案できたんじゃないかと思います。

- 糸井

- 濱口さんでも失敗するんですね。

- 濱口

- 人間ですから(笑)。

次は、僕の中にある「ナレッジ」を、

続く人たちに教えなきゃいけないと思っていて。

でも、教える、というのはなかなか難しくて‥‥。

これも、いままで何度も失敗しました。

- 糸井

- 教える、というのは思ったより難しいですよね。

- 濱口

- そうですね。

でも失敗のままでは悔しいじゃないですか。

それで、どう教えるのがいいのか一生懸命考えて

わかったことは、僕の性格上、

「ナレッジ」とはなにか、

つまり「ナレッジ」の正体を

正しく理解していないと、

うまく伝えられないと思いました。

- 糸井

- 「ナレッジ」の正体‥‥ですか。

- 濱口

- 僕の中で考えついたことは、

ナレッジの正体は4つに分類できるんです。

分類の仕方はたくさんあると思うので、

あくまでも個人の見解ですが。

- 糸井

- もう、おもしろそうです。

- 濱口

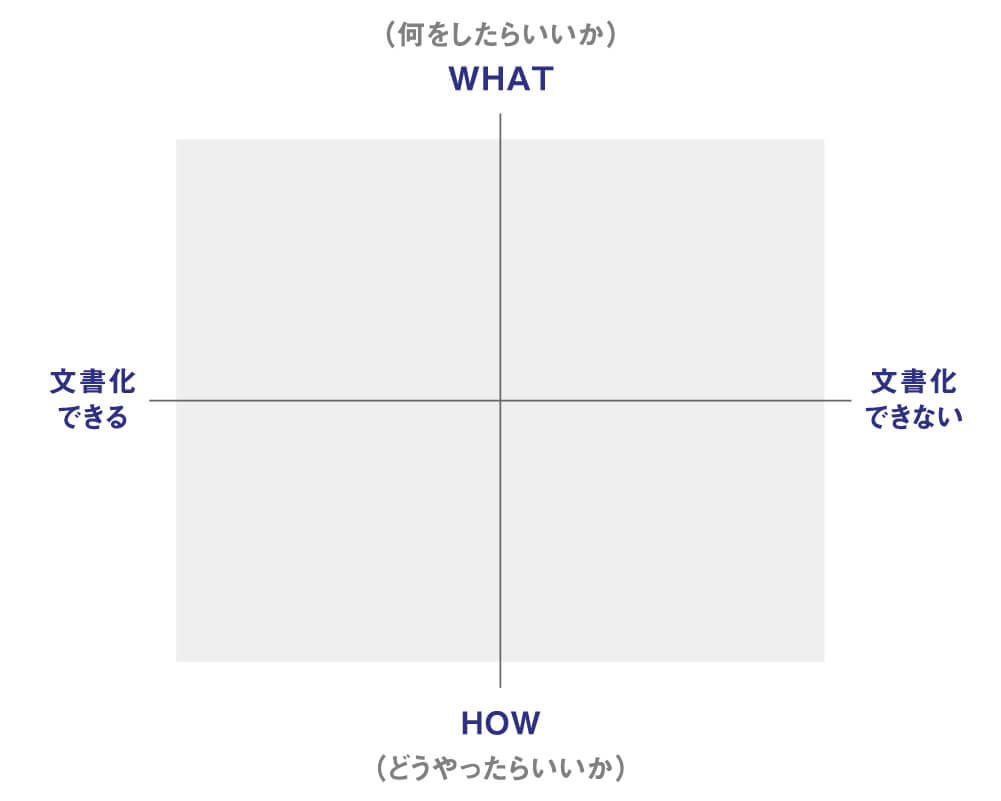

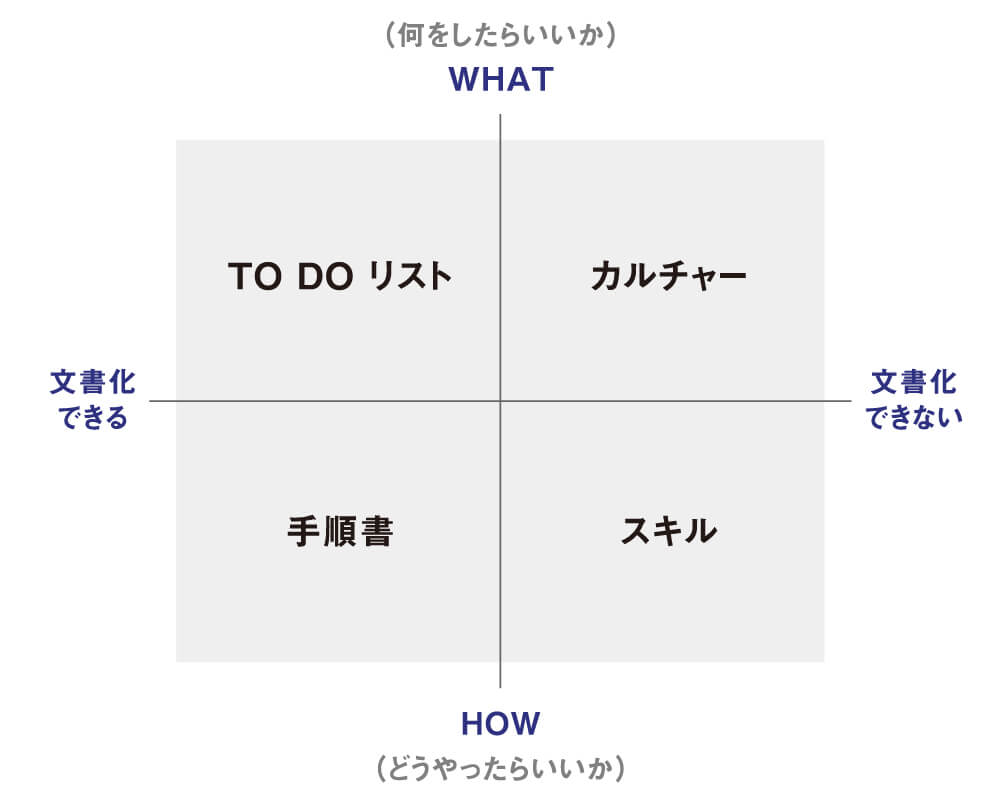

- まずナレッジを大きく2種類に分けて、

縦軸と横軸に当てはめるんです。

簡単に絵に書きますね。

- 縦軸はナレッジの質や目的について、

ざっくり「What」か「How」に分けます。

「What」は考えやゴール、

なにをやるべきかです。

「How」はやり方やテクニック、

どうやってやるべきかです。

- 糸井

- WhatかHow。

- 濱口

- 横軸はナレッジの形やモードについて、

「言語化できる」か「言語化できない」で分けます。

「有形」か「無形」とも言い換えられますね。

本やマニュアルなど文章に書き起こせるものは、

言語化できる有形のもの。

対して、なんとなく理解していたり、

習慣として身体にしみついていたりするものは、

言語化しづらい無形のものを

イメージしてください。

- 糸井

- 言語化できる、できない‥‥。

- 濱口

- そうすると、4つのエリアが出来ます。

でも、これだけじゃポカーン、ですよね(笑)。

具体的に、それぞれどんなものが該当するのか、

典型的な例を当てはめて、説明していきますね。

- 糸井

- ポカーンとしていました(笑)。

ぜひ、よろしくお願いします。

- 濱口

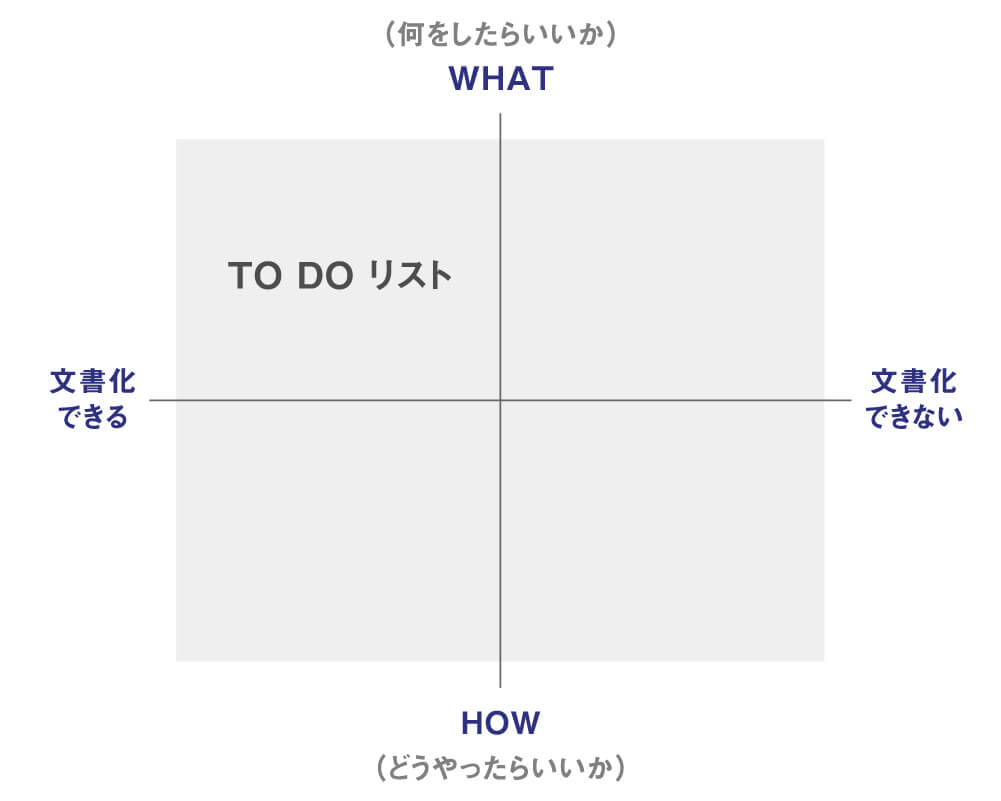

- まず左上。

なにをやるべきか言語化されているものは、

たとえば「TO DO リスト」です。

やることや業務内容が箇条書きにまとめられていて、

頭の中が整理されますから、相手にも説明しやすいです。

- 糸井

- 普段から仕事で使っている人も多いですよね。

- 濱口

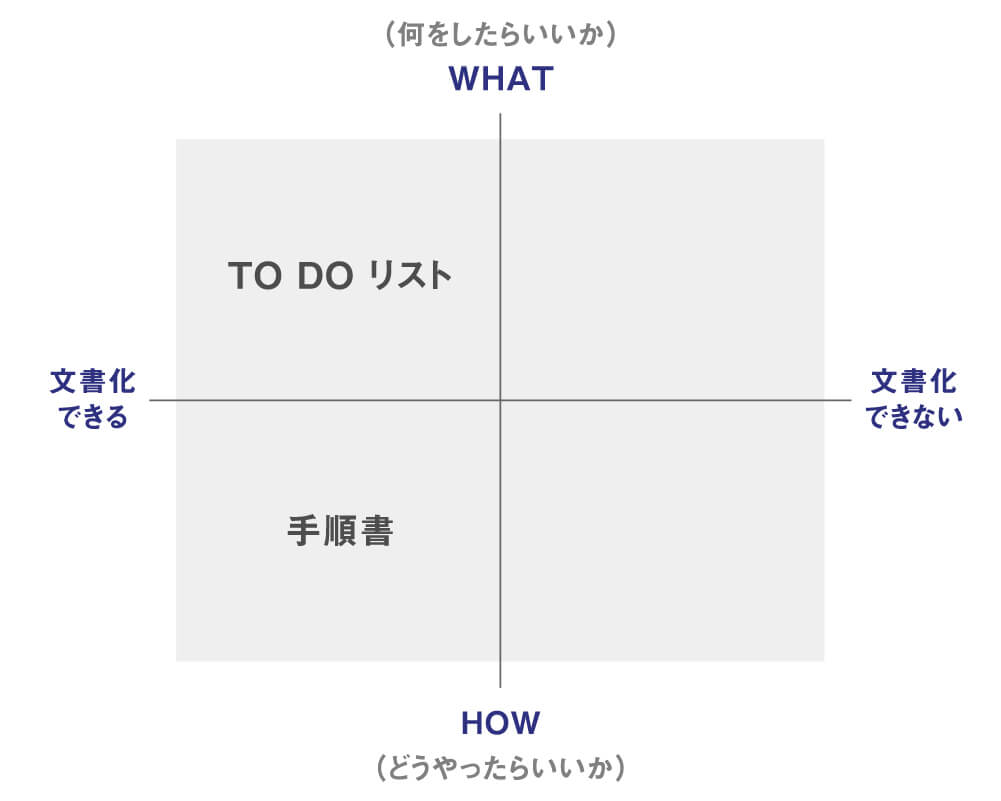

- 次に左下。

どうやってやるのか言語化されているもの、

たとえば「手順書」や「マニュアル」のような、

業務の手順やルールがまとめられているものです。

- だいたいどんな仕事場でも新人さんは、

「とりあえずマニュアルに目を通しておけ」と、

言われますよね。

それは業務経験のない新人でも、

マニュアル通りに仕事を進めれば、

一定の成果が得られるからです。

そして、ここからが具体例を思いつくのが、

難しかったところで。

言語化できないのにどうやって教えるんですか、

という疑問がありますよね。

- 糸井

- たしかにそうですね。

- 濱口

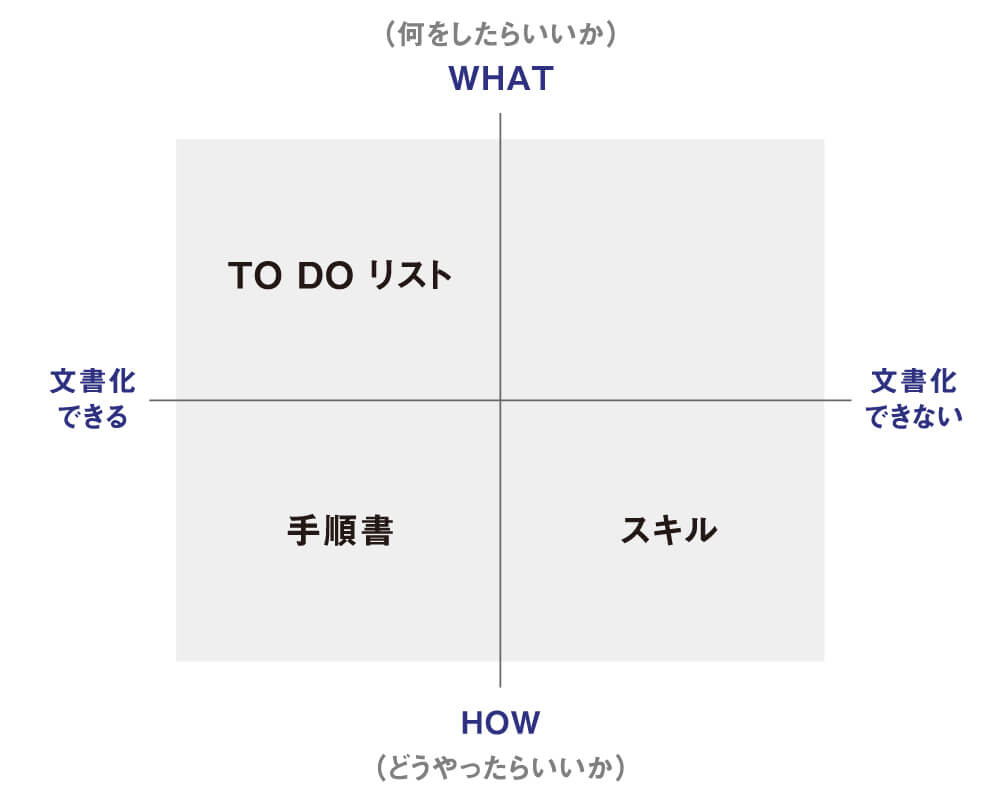

- 右下のどうやってやるのか言語化できないもの、

いちばんわかりやすいたとえは「スキル」かなと。

- 糸井

- 「スキル」ですか。

- 濱口

- たとえばお掃除がすごく得意な人に、

どうやったら窓をピカピカにふけるのか聞きます。

でも、それぞれやり方が違うんですよ。

何度も失敗して、トライして、

その繰り返しで自分なりのベストな方法を

みんな見つけているんです。

事務処理能力が高いとか、

コミュニケーションスキルがあるとか、

よく言いますよね。

それは言葉で説明できない、

その人に染み付いている方法なんです。

- 糸井

- ああ、わかります。

僕にも説明できないこと、たくさんあります。

- 濱口

- 「スキル重視」とか

「スキルアップ」とかよく聞きますから、

社会ではとても重要視されています。

なのに、言語化しづらいので、

わかりやすく下の子に教えられないんですよ。

- 糸井

- 感覚的なものですもんね。

そうすると、右上はなんでしょう?

- 濱口

- ここはとても悩みました。

今のところ、いちばんぴったりなたとえは、

「カルチャー」です。

- 糸井

- 「カルチャー」。

- 濱口

- 文化という意味だけでなく、

明文化はされていない

知らぬ間に精通している考えかたや、

働いている人たちがつくりだしている

雰囲気とか、そういうものです。

ほぼ日は、カルチャーだらけでしょう?

- 糸井

- カルチャーだらけかもしれませんね(笑)。

社外の人にはよくびっくりされています。

- 濱口

- 当たり前だと思っていることが、

実は他の人にとっては意外だったり、

知られていなかったり。

暗黙のルールは、たくさんあるんです。

それは会社の中だけではなくて、

国同士なんかはもっと、文化の違いだらけ。

たとえば日本人は外国の人から話しかけられたら、

恥ずかしくて「ノーイングリッシュ」と

答えてしまいます。

でも、どの本屋さんに行っても、

「日本人たるもの、

外国の方から声をかけられたら、

『ノーイングリッシュ』と答えながら

頭をぽりぽりとかけ」

なんて書かれていないんですよ(笑)。

でもね、やっちゃうんです。

- 糸井

- やっちゃいますね(笑)。

- 濱口

- でも、実はいちばん本質的で重要だったりする。

それがカルチャーです。

- 糸井

- へえ! おもしろいなあ。

- 濱口

- 糸井さん、4つに整理しただけじゃないですよ。

まだ言いたいことの半分しか、

説明できていません!

- 糸井

- おお、どんな話でしょう。

(つづきます。)

2017-11-22-WED

© HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN