|

|

「ほぼ日手帳2002」「ほぼ日手帳2003」の |

|

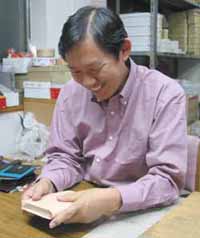

*「ほぼ日手帳2004」のご注文は、 日本の職人さんが見せる最高の技。 逸品です! 革バージョンの「ほぼ日手帳」。 9月29日(月曜日)からはじまった 「ほぼ日手帳2004」の販売も、 もう週末になりました。 このお休みに、ゆっくり考えて どのカバーを注文するかなど、 決めてくださったら、うれしいです! さて、本日は、 「ほぼ日手帳2004」の革バージョンを作ってくださる 「高級革職人」の菅原孝さんに取材させていただきました。 さまざまな工程を実際に見せていただきながら、 そのいたるところに生きた職人技をお伝えします! 今回初登場の革バージョンは、 写真でもごらんになれますように、 あらゆる工程が手作業です。 1枚1枚、ていねいにじっくりと作られています。 ●職人の技と経験が生きた革バージョン 今回、「ほぼ日手帳2004」の 革カバーを作ってくださるのは、 浅草の伝統工芸品を扱う革職人の三代目、菅原孝さんです。 菅原さんは、ひとことで言うと、 「自分に妥協を許さない」職人さん気質のお人です。 でも、ふだんは、奥さんと娘さんたちと 楽しそうに話していたり、 とってもやさしいお父さんなんですよ。  菅原さんが専門に扱うのは、 手帳やブックカバーをはじめ、 財布や、キーケースやカードケースなどの小物類です。 革の職人さんの世界では、 1人の人が、小物から鞄から何から何まで作るのではなく、 小物を扱う職人さんは、「小物に適した職人技」を、 鞄を作る職人さんは、「鞄に適した職人技」を、 靴を作る職人さんは、「靴に適した職人技」を活かして、 それぞれの専門の革製品を作っているそうです。 今回作る手帳カバーは、菅原さんをはじめとして、 手帳などの小物を専門に取り扱う職人さんだけが持つ、 細部にわたった、きめ細やかな職人技が いたるところで、見られます。 180度パタンと開く、 「ほぼ日手帳2004」の大事な特長を守りながら、 革の持つ、手触りや風合いを大切にするために、 素材えらびから、作り方にいたるまで、 「ほぼ日手帳2004」に最も適した方法をちゃんと選んで、 じっくりと作り込んでくださいます。 まずは、素材えらび。 革と言っても、今回使用する「牛革」からはじまって、 「豚革」「鰐革」「馬革」 「オーストリッチ(ダチョウの革)」と種類は とってもたくさんあります。 その中でも、今回「牛革」を選んだ大きな理由は、 「ほぼ日手帳は、本体そのものが堅いものであるから、 革そのものは、手帳本体をやさしく包み込むように、 やわらくて、手になじみやすいように。」 ということからでした。 さらに、動物の「皮」をそのまま乾燥させると ガチガチに硬くなってしまうため、 植物性の成分を浸透させて、 “なめし”という加工を施して、 動物の皮を腐りにくく、柔軟に変化させるんです。  よく見ると、牛の形をしていますよね。 この状態から、手帳カバーに使用できるところを、 裁断していきます。 この“なめし”という作業を終えたところで、 『皮』から『革』というふうに記し方が変わるのですが、 この“なめし”方にも、 「ほぼ日手帳2004」ならではの工夫をほどこし、 硬すぎず、やわらかすぎず、 風合いのある絶妙な仕上がりを実現させました。 そして、こうした加工を施したら、 いよいよ手帳カバーを 実際に作り上げていく工程に入ります。 <革漉き>  縁の部分を漉いて、美しく仕上げます。 実際に、各パーツを組み合わせて、 縫製するときに作業をしやすくするために、 それぞれの用途に合わせて厚さが変わるように、 革を漉きます。 また、この革漉きをすることによって、 最終的な仕上がりが美しくなるんです。 今回の手帳カバーには、縁をくるむときに やわらかく、やさしく包みこめるように、 縁のところだけを漉いた 「コバ漉き」という手法が用いられています。 <型押し> 外側のカバーに入った “HOBOロゴ+ONLY IS NOT LONELY”という ロゴが刻まれた真鍮の型を熱して 型を押していきます。 今回、使われている、真鍮の型も、 もちろん、手作りです。 職人さんが、彫刻のように、 一文字ずつ手で彫っていった、 “手彫りの真鍮の型”が使用されています。  また、実際に、型も、 手で1枚1枚のカバーに押していきます。 これは、機械で自動的にできる作業なのですが、 革は、繊維が不ぞろいで、 場所によってデコボコしたりするため、 手で押すことによって、自分で手ごたえを感じながら、 その都度、押す加減を変えています。 そうすることによって、 微妙な圧が肌で感じられ、 革それぞれの繊維の違いによる型押しのムラを 手で補正することができるんです。  一番きれいにロゴが出るように、 1枚1枚、ていねいに、型を押していきます。 <仕立て、縫製> 裁断、漉き、型押しと、それぞれに必要な工程を経て、 部材がそろったら、最後に仕立てと縫製をしていきます。 この仕立てと縫製でも、日本の職人さんだけができる 美しい表現がいたるところで見られます。 ★へり返し  へり返し 今回の「ほぼ日手帳2004」は、 2枚の革を重ね合わせ、一方のへりを他方の上に くるみこむように接着する 「へり返し」という接合方法が用いられています。 縁どりを「へり返し」にすることによって、 より上品で、やさしい風合いが出ます。  ★きざみ  きざみ 4隅は、きざみと言われる、 日本の職人さんだけに見られる 特別な処理がされています。 金属のヘラを使って、革をよせて、 美しく、仕上げます。  ★念引き  カード入れや大きなポケットの入り口の部分に、 「念コテ」と呼ばれる100度近く熱を持ったコテで、 1本1本、線を入れていくのが 「念引き」という作業です。 この作業のことを、職人さんたちの世界では、 「念を入れる。」というそうです。 その名のとおり、じっくりとていねいに 念を押すように、 ゆっくりと1本1本線を引いていきます。 こうした作業を経て、 最終的に、各パーツを縫い合わせて、 革の手帳カバーが完成します!  でき上がった革のカバーを、 菅原さんは、まるで、お父さんが自分の子供を見るように、 ほんとうにうれしそうに、やさしく眺めているんです。 その姿を見たとき、これだけ、手間をかけて、 1枚1枚作っている人だからこそ、 こういう表情ができるんだなあと思いました。 実際に、お手に取っていただいたときに、 そのていねいで、美しい仕上がりを 堪能していただけると思いますよ! 楽しみに、していてくださいね!! 「ほぼ日手帳2004」の販売は、 10月6日(月)夕方17時までです。 どうぞ、この週末に、 じっくり検討してくださいね! *「ほぼ日手帳2004」のご注文は、 こちらのページからおねがいします。 |

2003-10-04-SAT

戻る |