|

|||

|

|||

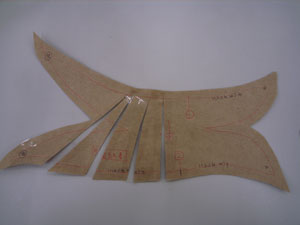

ああ、とうとうついに、 私のあの白い紙の帽子が ばらんばらんになってしまいました。 よもや、こんなヘビのような型紙ができるとは、 まったく想像もつきませんでした。 いやはや、前回は我が帽子製作過程の 前半のクライマックスではなかったか‥‥。  さ、次は型紙型紙。 しかしながら、である。 毎度この、意気込んでは「しかしながら」。 私、以前より、このような「何かを作る」というときに、 毎度毎度毎度毎度反省することが有るのです。 それは、過去に陶芸をしていたときも、 篆刻をしていたときにも思ったのです。 それはなにかといえば、 「雑であること」なのであります。 手作業には致命傷と思し召せ。 今回も、もちろん「雑である」ということの悲しみに ご挨拶を申し上げた次第です。 「いつもお世話になっております!」 仮の型紙をつくるときの行程はたったの3つなのです。 1)ばらばらにした型紙を、クラフト紙におき、 輪郭をなぞる。 2)その輪郭から外側に7ミリの縫い代分を足す。 3)合い印をつける。   えー、この行程のうち、 1)と2)の2つの行程にて、 「雑であること」に横っ面を ばちーんとなぐられました。 まず、1)。 ばらばらにした紙を、きちんとクラフト紙に 押し付けずにちゃちゃ〜っと輪郭をかいていたので、 型紙(仮)の形にズレが生じていて、 のちに、2つの型紙が縫い合わされる部分の 長さを検証しているときに、 長さがあわない! という事態をまねきました。 がちょーん。   しかし、凹む私あれば、 助け船に凹みを埋める方法をもって 登場してくださるのが、スソさんであります。 こちら、短かったほうの型紙を ちょんちょんちょんと切って、 足りなかった長さを付け足します。 ああ、セロテープ様バンザイ。   こうして、実際に布を縫うときに、 縫い合わせる縫い代の長さが全然ちがって、 帽子の体をなさない、ということがなくなります。 ああ、よかった。 でもって、2)。 えーこちらは、いわずもがな、 なんとなくの目分量で7ミリの縫い代を書いておりました。 しかし、良く考えてみればすぐにわかるのですが、 のちに、型紙を布に移して、縫うときに、 切ったそこから、7ミリのところを縫うわけです。 7ミリの縫い代が狂っていたら、 型紙どおりのサイズの帽子はできないんだよ。 直子ちゃん。 くわ〜。 やり直し。やり直し。  この人生で、数え切れないほど肝に銘じてきたけど まだ足りない。 「丁寧にやると面倒が減る」。 今回、もう一度、肝に銘じ直す必要があったのでした。 銘じすぎて、傷だらけのわたくしの肝。 さて、こうしてできた型紙を 布にうつしとって、と。 ああ、ちゃんと帽子になりますように。

|

|||