|

| -- |

印刷会社の方から見た、

手でおさえなくてもパタンと開く

「糸かがり」製本の魅力を教えてください。 |

| 小林さん |

「万葉集」をはじめ昔の本は、

糸でかがった「和綴じ」と呼ばれる方法で

製本されていました。

「和綴じ」ほど古くはありませんが、

洋服を縫うように

糸で紙を縫っていく「糸かがり」も、

古くから伝わる製本方法なんですね。

ただ「糸かがり」は、

手間がかかる分コストも高いので、

製本技術が進化していく時代の流れの中で、

「無線綴じ」や「網代(あじろ)綴じ」といった、

安くて短期間に大量につくれる製本が

主流になっていきました。

私が担当させていただいた

愛知万博博覧会の「日本館」のパンフレットは

糸でかがった「和綴じ」でつくったのですが、

手間も時間もかかりました。

でも、出来上がった現物を見ると、

よく開いて、文字も読みやすくて、

やっぱり素晴らしいんです。

そういう意味で、書き込みスペースがたっぷりで

名言が載っていて

「読む手帳」でもある「ほぼ日手帳」が

「糸かがり」製本を採用しているのは、

当然のことだと思います。 |

| -- |

手帳本体がパタンと開いたときに、

背の部分がとてもやわらかくなっていますが、

背をやわらかくするために、

どのような工夫をされているのですか? |

| 小林さん |

パタンと開くためには、

やわらかい糊(のり)を使うことがポイントです。

通常の本などで使われている

「網代(あじろ)綴じ」などの製本方法では、

「ホットメルト」という非常に強力な接着剤で

背をガチガチに固めてしまうのですが、

それだと背表紙が硬くなりすぎて、

「ほぼ日手帳」のように、パタンと開きません。

ですから、「ほぼ日手帳」の場合、

やわらかい糊(のり)を採用しています。

その糊(のり)については、企業秘密ですので、

残念ながらお教えできないんです。

もうしわけありません! |

|

| -- |

「ほぼ日手帳」の手帳本体を製作する上で、

とくに気をつけていらっしゃるのは、

どういうところですか? |

| 小林さん |

やはり、手帳は毎日使うものなので、

一年間の使用に耐え得る「強度」を持たせることに、

もっとも気を配っています。

毎日、手帳を開いたり閉じたりするのには、

手帳本体自体に強さが必要ですからね。

凸版印刷の技術をかけて、

手帳本体の強度を進化させたのが、

「背のテープ」と「見返しの紙」です。

手帳本体の「背表紙の部分」。

まず、「背のテープ」。

本体を糸でかがって、

背の部分をやわらかい糊(のり)で、

ある程度固めたあと、製本テープで留めます。

この製本テープも、

いろいろな種類の製本テープでテストした中で、

一番、開きやすく耐久性のある

布のような質感のものをえらびました。

さらに、背の部分と製本テープをくっつけるために、

「寒冷紗」というガーゼのような繊維を

背と製本テープの間に1枚噛ませることで、

糊(のり)を通しやすくしています。

「寒冷紗」は繊維ですので、

ボンドを良く通し、紙によく馴染むんです。

そこにさらに「熱」などを加えることによって、

本体と表紙、背表紙の部分の強度があがります。

現在、この熱をくわえる機械自体が、

非常に少なくなっていて、

なかなか見られない、

かなり特殊な製本方法なんですよ。

さらに、手帳本体の「強度」をあげるために、

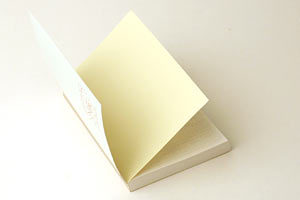

もうひとつ大事なポイントが、「見返しの紙」です。

手帳本体の「見返しの紙」。

この見返しの紙が、手帳本体全体を支えています。

その紙が破れてしまうと、

手帳本体の強度がすごく弱くなってしまい

手帳本体がばらけてしまうため、

私たちは、見返しの紙(黄色)も、

かなり慎重にえらんでいます。

世の中によくある手帳ですと、

通常見返しの紙は、

色上質紙を使用するのですが、

2006年版ではじめて

「ほぼ日手帳」の手帳本体の製作を担当したときに、

見返しの紙を色上質紙で作成しましたら、

色上質紙が破れてしまいました。

そこで、製本担当の部隊と相談して、

手帳本体を支えることができる強度を持った

特別な紙を使用することにしました。 |

| -- |

凸版印刷では、一年間の使用にも耐えられるように、

かなり厳しいテストをしてくださっていると

伺っておりますが。 |

| 小林さん |

はい。

紙は「ほぼ日手帳」の初年度版から、

ひきつづきトモエリバーを使っていますから、

それ以外で、弊社で変えられるところは、

すべてテストをしています。

表紙、背のテープ、見返しの紙、

それぞれ8種類くらいずつピックアップして、

束見本をつくり、

3000回、

ページを開いたり閉めたりのテストもして、

いま現在の仕様になっています。

ですので、見返しの紙も、背表紙の部分も、

この仕様がベストだと自負しています。

「ほぼ日手帳」の製本は、

凸版印刷としても、自社で作った製品として、

宣伝したいという話が出ているくらいなんですよ。

「ほぼ日手帳」は、

手帳専門の部隊がつくっています。

手帳は、小さい機械で、

折り方も含めて、

専門の技術や機械が必要なんですね。

それに、

トモエリバーは非常に薄い紙なのですが、

薄い紙を製本するのは、

非常にむずかしい技術なんです。

そういうこともふまえて、

手帳として、

どういうことに気を遣わなければいけない

ということを考えながら、

手をかけて、ていねいにつくっています。

手帳は、パーソナルなものですので、

一年間大事にお使いいただく製品として、

品質管理には、とにかく気をつけています。

小林さんは「ほぼ日手帳」愛用者のおひとりでもあります。

2005年版のオレンジの革カバーがお気に入りなので、

手帳本体を毎年購入くださっているそうです。 |