|

|

|

大変ご無沙汰をしてしまった。

どうも、人間というものは、

ついついのんびりするように出来ていると思われる。

さ、巻いていくぞ。

と、その前に、「さよならペンギン」は

もちろんすでに販売中であることは

お伝えしておこうと思う。

絶賛発売中である。

店頭で手にとってということなら、

こちらの書店で取り扱いがある。

また、「ほぼ日ストア」で通信販売もしているので、

ぜひ、ページをご覧いただければとおもう。

ページデザインは、大の湯村ファンの廣瀬がした。

微妙にこう、なんというか、インターネット的に

古めかしいような仕組みで作ってあるが、

今の若者には珍しいんじゃないかな、というような

おっさんのようなコメントをつらつらしている場合じゃないぞ。

先に進む。

最初の出版から、30年あまりという年月は、

絵本の紙を経年変化させていた。

つまり、いま当時の絵本をみても、

色は当時のままではないということだ。

もちろん、スキャンは一番状態のいい絵本でしているが、

それでも、色は劣化しているのだ。

色にかんしてちゃんと話ができるのは、

この劣化した色味を除去してからなのだ。

さて、それは誰が?

といえば、経験がある凸版印刷の藤井さんしか居ない、

ということで、びよよよよんっと白羽の矢がささり、

炎の赤字をいれたのであった。

これが、前回までのおさらいである。

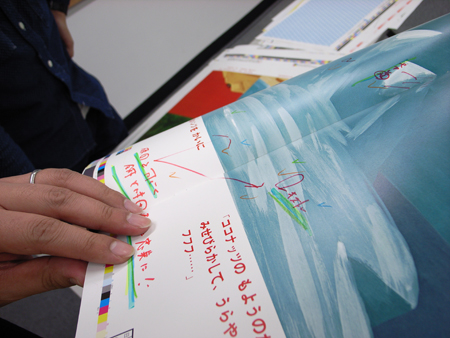

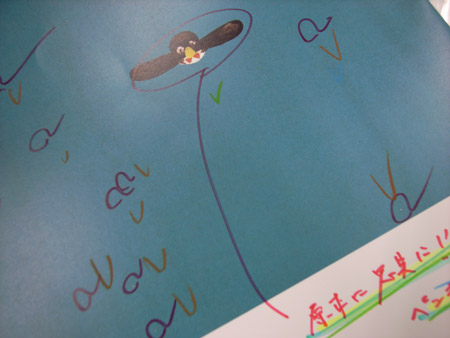

まず、その炎っぷりをご覧いただこうか。 |

▲指示しまくりである。 |

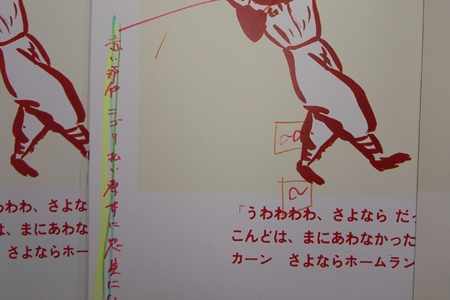

▲ゴミとりまくりである。 |

そうそう、色味の調整とともに、もうひとつ、

当時の印刷のノイズもこの機会に除去する必要がある。

スキャンして出てきた校正紙にある、キズは、

原画にあったものなのか? 印刷のときにできたものなのか?

はたまた、絵本になってからついたものなのか?

スキャンのときについたものなのか?

それも、細かく検証していった。 |

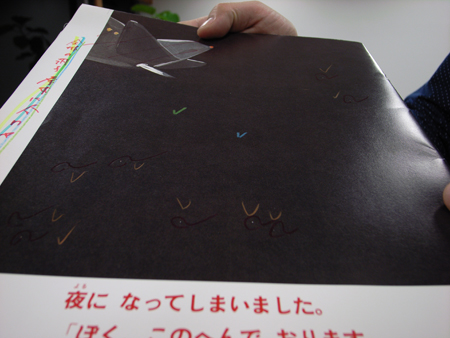

▲例えば、このページである。

Qのような記号は、ゴミをトルという指示である。 |

さらに拡大してみよう。

上から順に、校正紙、絵本1、絵本2である。

(絵本のほうは、スキャンにつかったものでは無いが、

説明のためのサンプルとして用意した。)

赤い◯が三つあるのにご注目を。 |

▲校正紙

|

▲絵本 1

|

▲絵本 2

|

まず1の丸。これは校正紙にゴミが見受けられるが、

絵本の1にも絵本の2にもないので、

スキャンしたときか、

もしくは校正紙にプリントしたときにできたゴミである。

だから、トル。

2の丸、3の丸は一つの例である。

絵本1にあって、絵本2にないキズだとしたら、

それは、原画にそのキズはなかった、と判断ができる。

もしも、印刷にこのキズがあれば、それはトルという指示になる。

原画にある色の滲みやゴミにみえるものまでを

主観的な判断で取り払ってしまわないように、

つねに、元の絵本を2冊手元において、検証していったのである。

(解体されたものと、もう一冊である)

このようにして赤字をいれて

ノイズを除去した校正紙が再度でてきて、

ようやくデザイナーの清水さんと色の話ができるのだ。

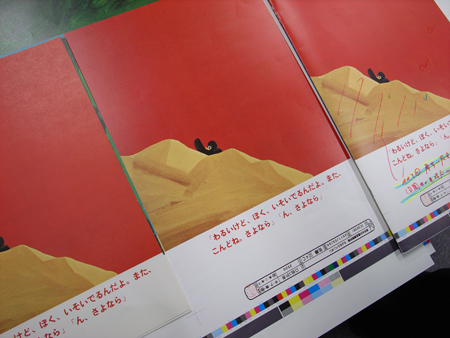

たとえば、このページ。 |

▲左が絵本。右が藤井さんの炎の赤字をいれた初校。

そして、真ん中がその赤字を反映した再校である。 |

この3枚を見比べて、原本の色味により近くするために

こんどはデザイナーの清水さん、編集の永田と一緒に

赤字をいれていく。 |

▲じゃっかん全員の顔が「ダメ」な状態なのは、

この日、この時点でかなり夜が老けていたからだ。 |

そして、さらに同時にもう一つ復刻にあたってやったことがある。

またまた印刷の話になってしまって恐縮だが、

続けよう。

じつは、本をつくるときの印刷というのは、

出来上がりの寸法よりも、

まわりを3ミリづつ長くしたものをプリントする。

つまり、入稿されるデータは、実際の本の大きさより、

3ミリばかりおおきいものなのだ。

何故かといえば、本にするときには

ページごとに印刷された紙を本のサイズに

断裁していかなければならない。

このとき、ジャストの本のサイズでプリントしてしまうと、

断裁のときに、ほんの少しの誤差がでただけでも、

印刷されていない白い部分がページに入ってしまう。

だから、最低でも3ミリのばして、

断裁したときの誤差があった場合の

帳尻をあわせるのである。

つまり‥‥。 |

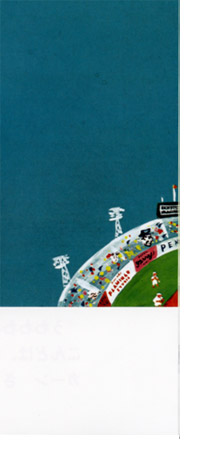

|

この野球場のページをご覧いただこう。

こちらの右側が、

本の大きさにカットしたときの絵の具合である。

原稿の段階では、この右側よりも3ミリばかり

余計になくてはならないのだ。

ここで思い出していただきたいのである。

われわれは、データをどうやってつくったかというと、

絵本をスキャンした、ということを。

それはつまり、印刷されていた外側の3ミリの絵の部分は

とうの昔に断裁されてしまっているということなのだ。

理屈から行けば、復刻版は周囲が3ミリばかり短いという

絵本にならなくてはいけない。

が、今回は「完全復刻」を目指しているのだ。

だから、周囲が3ミリばかり短い絵本をつくるわけにはいかない。

どうしたのか?

凸版さんが3ミリ伸ばしたのである。 |

|

それがこれだ。

上の絵と比べるとわかるが、スコアボードが伸びているはずだ。 |

▲左が絵本のサイズにカットされているもの。

右がカットされていないもの。 |

じゃっかん、この3ミリ分を作る、というのは、

すっきりしない気持ちが生じなくもないのだが、

なにせ、その3ミリは万が一の誤差のためであり、

ほぼ間違いなく切り落とされてしまう部分なのである。

凸版印刷には、この作業の

プロフェッショナルがおられるとのことである。

この作業を全てのページにわたっておこなった。

(もちろんベタで一色のページも多いのだが、

数ページは、このように絵を塗りたしてある。)

最初のほうは、「解体ショー」などといって、

たいへん派手な復刻の道筋でしたが、

終盤にかけてのコツコツっぷりはどうよ。

と、胸をはりたいくらいのコツコツぷりである。

そして、いよいよ次回は、校了を迎える。

つまり、長かった連載も、次回が最終回である。 |

| (もちろん、つづく) |

| 2011-04-20-WED |