|

164:「コップ界、最前線では今!」

紙コップ、マグカップ、ビアジョッキ。

私たちが毎日のように利用している「コップ」。

これを人類の誰もが思いつかなかったら、

私たちはいまだに自動販売機に両手をつっこみ、

手のひらに注がれた飲み物をすすってなければ

ならなかっただろう。

また発明者はいまとなっては不明だが、「取っ手」。

これがあるおかげで私たちは今日、苦痛を伴わずに

熱い飲み物を運搬するという恩恵に与れる。

しかし私達のご先祖様が、

泥をこねて、葉っぱをまるめて。

コップを発明した頃から基本的な形は変わってこなかった。

もうコップは傘や箸のように、

生まれた時から完成度が高すぎて、

アイデアとして既に進化を停止しているのだろうか。

いや…決して、そんなことはないのだ。

現代においても、コップの飽くなき進化を追い求める

コップアーティスト達がいる。

今日はそんなコップ界、最前線をレポートしよう。

コップがコップであることに満足せず、

それ以上の価値をなんとかして持たせようとする試みは、

昔から絶えることなかった。

たとえば唐朝、シルクロードを渡ってきた玉を

削りだして作られた「夜光杯」といわれる杯。

葡萄酒を注ぎ、月にかざせば

緑色に輝いて小さく澄んだ音色を響かせたという。

その美しさは詩にも詠われている。

葡萄の美酒夜光の杯

飲まんと欲すれば琵琶馬上に催す

酔うて沙場に臥す君笑うこと莫れ

古来征戦幾人か回る

(涼 州 詞 王 翰)

バラの形をとったベニチアングラスを花畑にならべて、

朝露だけを1滴1滴執事に集めさせては、

バラの香りのするモーニングティーをいれて

目を覚ましたという、

マダム・タッソーのローズ・ガーデン。

なかでもコップアーティスト達に

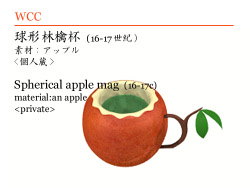

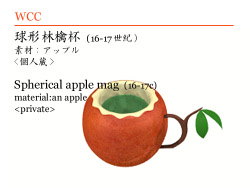

よく好んで話題にだされるといえば16世紀の

フランスの侯爵。デザールの「アップルマグ」だろう。

彼は自分の所有する果樹園で作られた

林檎酒を飲むために、本物の林檎を使って

グラスを作らせていた。

ひとつの林檎の木にひとつだけの林檎を残して、

あとは全部つみ取ってしまう。

そして。甘く、おおきく育ったそのひとつの林檎を

秋の夜長。寝る前の一杯のためにくりぬかせては、

使い捨てのコップとして用いたのだ。

[アップルマグ(参考模型)(1973)]

林檎の清々しい薫り、仄かな甘味が酒に添えられる。

気がむけばひと齧りして小腹を満たすことも出来た。

そしてこの贅沢で美しいコップはそれから実に200年。

80年代まで、コップアーティスト達に

ザイール侯爵の亡霊としてとりついていた。

たとえばそれは1986年の世界コップ博で優勝した

「ホットジャヴァ・クールジャズ」をみても明らかだ。

マグカップ1個とニューオーリンズから呼び寄せた

ジャズバンド1隊をセットとするこの作品。

入れ立ての最高級コーヒーでマグカップを温めてから、

それを捨てて熱々のコーヒーを注ぎ直すという手順も、

ザイール侯爵の美学を踏襲しているにすぎない。

コップの進化はこの俗にシチュエーションカップといわれる

大がかりな形式のまま、16世紀から足踏みしたままだった。

次第に予算規模は肥大し、コップ界は閉塞状態に陥った。

これに対して、材質や舞台設定に凝るのではなく

コップ自体の革新的な進化を促す運動が、

80年代の終わりからあらわれた。

あろうことか新たな息吹を吹き込んだのは、

コップ後進国と目されていた日本だった。

古来、日本には女体を用いて酒を燗し、

そのまま酒杯にするという伝統概念があった。

わかめ酒、鎖骨酒、脇の下酒、へそ酒などだ。

1985年、ゴルバチョフが書記長になったこの年。

バブルに踊る日本にドイツから

一人のコップ職人が降り立った。

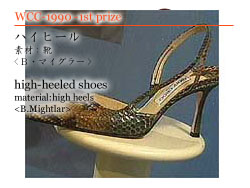

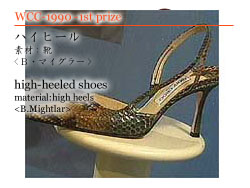

ビルトヘルト・"ハイヒール"・マイグラー。

ある商社から彼の工房に多量の高級テーブルウェアの

発注が入り、その接待の宴会席上で

B・マイグラーはへそ酒を味わったのだった。

この事件が後にコップ界を変えることになる。

ドイツに帰国後、マイグラーは日本での

へそ酒との出会いにインスパイアされた作品を次々と作り続け、

1990年。世界コップ博にて「ハイヒール」を発表した。

それはコップ界にとって歴史的な瞬間となった。

[ハイヒール(1990)]

ハイヒール。そう銘打たれたそれは

防水加工の施されたただのハイヒールでしかなかった。

日本の伝統宴会芸と、ドイツ観念主義が一体化した

B・マイグラーの「ハイヒール」は圧倒的な評価を得て優勝した。

この革新的な作品の登場で、

下馬評では優勝候補だったMIT工科ゼミが開発していた

「強制スパークリングマグ」は次点におわった。

これは 機能強化形コップの分野では世界最高の

研究開発力をもつといわれていた彼らが

メカニカルシリーズの集大成としてリリースし、

どんな飲み物だろうと炭酸にしてしまうという

魅力的な作品だったのだが…運が悪かった。

受賞式場でまるで彼らの無念をあらわすかのように

ひどく苦い炭酸ホットコーヒーが振る舞われたことが、

コップライターとして初の現地取材をしていた筆者にとって、

いまでも思い出に残る、そんな大会だった。

[強制スパークリングマグ(1990)]

4年後の1994年、時代は変わり始めていた。

北京で開かれたコップ博は混乱をきわめた。

会場にはオーストラリアのセブ兄弟が持ち込んだ、

カンガルーの袋をコップに用いるものや、

アフリカはザンビアから

象の鼻をフルートグラスに見立てた作品。

あらゆる非コップ的なものがコップとして

狭い会場に持ち込まれていたからだった。

御存知のようにアフリカ象は、

インドのそれに較べて気性が荒い。

騒ぎの最中。「ハイヒール」で革命を起こした

B・マイグラーは既に不敵な笑みを浮かべながら

小さな作品をポケットにいれて審査を待っていた。

あれから4年。孤高のコップ職人、B・マイグラーは

非コップのコップ化、というレベルを超えて

コップ概念の拡張という形で、

更にコップをひとりで進化させていたのだった。

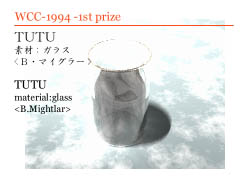

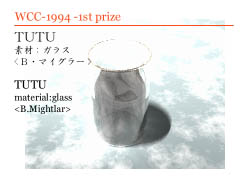

[TUTU(1994)]

B・マイグラーは連続優勝を遂げた。

作品名「TUTU」。それは「重力を用いて、

液体をその形に留め置く装置。」といった

伝統的なコップの定義を極限まで突き詰めたものだった。

ガラス製の筒を持ちあげれば中身はすべてこぼれ、

ただそこにいることでコップであり得る。

あまりに実験的なコップだった。

ここにきて、コップには底があるものだという、

暗黙の前提さえ崩れさってしまった。

コップの最終形ともいわれる、

自由概念形コップの誕生だった。

続く1998年、ウィーンの世界大会。

シチュエーションコップ、機能強化形コップ、

非コップ形コップはもはや時代遅れの観だった。

いまや主流となった自由概念形コップが

次々と登場して、コップ博は盛り上がりをみせていた。

B・マイグラーは欠場し、優勝の行方は

コップの存在がないままに中身だけが凍って存在するという

ヘッケラーの「マイナスマグ-CUBE-」に

ほぼ決まったかに思われた。

そこに誰もが予想だにしなかった、伏兵が登場した。

正式エントリーを経ずに乱入したその東洋人は

大胆不敵にもステージに登ってスライドに近づいた。

古河タケシの作品がスクリーンに投影されるやいなや、

会場は水をうったように静かになり、

数秒後、爆発するような拍手が湧き起こった。

オリエンタリズム溢れる作風。「走馬燈」等で、

コップ界に確固たる地位を築いた古河美奈子。

そんな古河美奈子の長男である古河タケシは、

母のコップをみて育ち、彼もまたコップ職人になった。

郷里の海。そして亡き母へと捧げられた

壮大なる母なる大地とのコラボレーション。

古河タケシがコップ職人としての第一歩、

原点として世に放った作品が

この「ワールド・カップ」だった。

[ワールドカップ(1998)]

一見、マグカップから折れた取っ手を

浜辺につきさしただけにみえるその作品。

なんと彼はこれを宇宙的な高みから見下ろしていたのだ。

恐るべし、古河タケシ。名だたるコップアーティスト達さえ、

その視点の高度に気付くまでには数秒を要し、

会場は静まりかえってしまった。

「自ら求心力をもって液体を保持するコップ。」

何万年にも渡って受け身でしかなかったコップが、

積極的に能動的にコップでありえるという可能性を、

古河タケシはデビュー作からして証明してみせた。

審査委員会は異例の協議の結果、

この「ワールドカップ」を優勝作品と認めた。

「人類誕生以来、人の作り得た最大のコップ誕生!」

といったNYタイムズ誌のような高い評価の一方で、

アーティストの中からは「ただのこけおどしだ。」と

やっかみ半分の批判も湧き起こった。

これにはとりわけ古河のコップ職人としての、

未熟なキャリアからか、技術力への疑問が絶えずつきまとい

次のコップ博では古河の真価と、

審査委員会の評価の正しさが問われることになるだろう。

次は2002年。サンフランシスコで開催されるコップ博にて

古河タケシの最新作はお目見えする予定だ。

同じ日本人として、また故・古河真理子の作品を愛する身として、

私は彼の才能は本物だと信じて期待している。

しかし、彼が本物だとしても2002年大会は苦戦するだろう。

不気味な沈黙を保ったままのB・マイグラーも、

8年ぶりの新作をひっさげて返り咲くと報道されているし、

そしてコップづくりは初めてながら、

その世界では無敵のまま引退した雪だるまアーティスト。

シュルツ・"帝王"・ハワードも乱入を予告しており、

既にエントリーも済ませたと噂に聞く。

MITもピアツーピア型のコップ開発に成功したと発表した。

ここのところの行き過ぎた自由形コップに対しては、

コップ本来の意義を問い直す批判も一部ではあり

機能強化形やシチュエーションへの

回帰運動もおこるだろうとアナリストは分析している。

かつてコップ界にこれほどに才能が集まり、

激しく競い合った時代があっただろうか。

この 「ほぼ日」での紹介も、才ある若者に

刺激的な世界を伝える一助となったとすれば、

筆者、これに勝る幸いはない。

未来のコップ界を背負うのはあなたかもしれないのだ。

なお2002年、サンフランシスコ大会へのエントリーは

今年の12月末まで受け付けている。

|