ここは江戸東京たてもの園。

近松先生の前で「ほぼ日手帳」を開いて

メモをとっていたところ、

先生がこんなふうにおっしゃいました。

近松 |

その手帳、月齢が入っていますね。

それがまさに“旧暦”なんですよ。 |

じつは、「ほぼ日手帳」に月の満ち欠けを載せているのは、

「今日が満月だとわかったら、たのしいね」とか、

「自然の時の流れをかんじられるのがいいよね」という、

そんな理由からだったんですけれど、

これが旧暦だったなんて!

‥‥って、近松先生、それはどういう意味なんでしょう?

──ということで、きょうは「月と旧暦」のおはなしです。

旧暦は、月の動きと連動しています。

旧暦の「一日」(ついたち。朔日とも書きます)は

かならず、新月(太陽光線を背後から受けるため、

地球からは月が見えなくなる状態とのこと)ですし、

「三日」は三日月(みかづき)。

「十五日」は満月

(全面が明るく輝いてまんまるに見える)です。

なので、月齢がわかれば、

旧暦で「だいたい、いまは何日なのか」がわかります。

(現代の暦との計算は複雑なので、

すこし、ずれることもあります。)

逆に言うと、旧暦を使っていると、

いま、月がどんな状態なのかが、ほぼわかります。

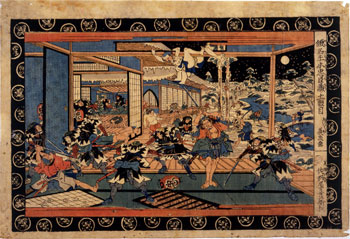

こちらの絵をごらんください。

【仮名手本忠臣蔵第十一段目】

歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の討ち入りの場面。

(画像をクリックすると拡大します)

これは、赤穂浪士の討ち入りを描いたものですが、

空に浮かぶ月が、ほぼ満月となっています。

つまり、これは「討ち入りの日は旧暦十五日前後だった」

ことを意味しています。

じっさいにどうだったか、というと、

赤穂浪士の討ち入りは「旧暦十二月十四日」。

時刻は午前4時頃だったということなので、

デジタルな日付は「十五日」なのですが、

「明けたら、日付がかわる」という

当時の江戸の感覚から言うと

「十四日」ということになります。

ちなみに、満月ということは、快晴ということでもあります。

のちに映像化された赤穂浪士の討ち入りは

降りしきる雪の中を進む

浪士たちが描かれることがありますが、

これは「仮名手本忠臣蔵」の脚色だったと言われています。

それにしても、討ち入りの日に雪が積もっていたというのは、

いくら温暖化したとはいうものの、現代の東京では

「12月半ばに雪というのは、寒すぎやしないか」

と思ってしまいますよね。

これも旧暦を新暦(グレゴリオ暦)に

換算すると答えが出ます。

元禄十五年十二月十四日は1703年1月30日。

1月末なら、東京に雪が積もっていても、

おかしくないですものね。

|

|

月が日付を決めた、そのわけは? |

さて、なぜ、旧暦は月にあわせた暦なのでしょう?

その理由は諸説あるのですが、

近松先生はこう考えます。

人々が、夜をどう使うかということが、

生活のなかで、とても大切だったからだ、と。

現代は、電気のおかげで、

昼も夜も関係なく生活をすることができます。

しかしそんなふうになったのはここ100年くらいのことで、

それ以前は照明があっても暗かったり、

その値段がとても高価だったりしたため、

「暗くなったら眠る」というのが

あたりまえの、人間の生活でした。

そのほうが、人類の歴史としては、長いわけです。

そういう「暗い夜」に、月明かりがどれだけ重要だったか。

いまの月あかりより、当時の月あかりのほうが、

感覚的には、ずっと、明るかったわけです。

暗くなれば、闇。それが当たり前の世界で、

暦を見れば「夜がどのくらい明るいか」がわかることは

とても重要だったのではないかということなんです。

時代劇の台詞に、敵にむかって

「月夜ばかりと思うなよ」というものがありますが、

これは「闇夜に出歩くときには、襲ってやるぞ」という

脅し文句ですよね。

つまりは月夜がいかに明るく、安全だと思われていたか、

の裏返しです。

また、漁業など、

月の満ち欠けと関係する職業の人にとっても、

旧暦の日付は需要でした。

新月と満月が大潮となるわけですから、

日付を見れば、今日の潮がどのくらいかということが

わかるしくみになっていたんですね。

行事も、月と深い関係があります。

たとえば「盆踊り」はお盆、つまり

旧暦の七月十五日に行われますが、

現代だったら、どの日であろうと、

電気でこうこうと灯をつけて開くことができますよね。

でも、電気のない時代だったら、

やはり満月の下でないと、盆踊りはできません。

真っ暗闇で踊ってもしかたがないわけですから。

──と、今日はここまで。

次回は「太陽と旧暦」のお話です。

おたのしみに!

|