|

| もってけドロボー! 斉藤由多加の「頭のなか」。 |

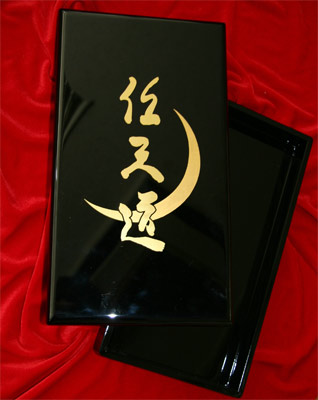

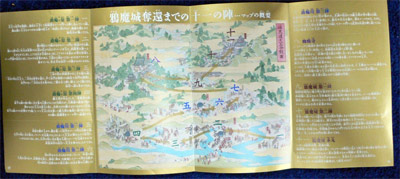

| Making Of Odama 第4回 日本の質感とゲームの違和感 いよいよ13日に発売となった「大玉」については、 ぜひとも週末にamazonや ヨドバシやビックを通り過ぎた折にでも 思い出していただくとして‥‥、 今回はすこし脇道にそれた話です。  さて最近、こんな漆塗りのグッズを制作しました。 限定発売するためです。 「なんで唐突にこんなものを!?」 ええ。 その話をします。 ++++++++++++++++++++++++++++ 任天堂は京都の会社。週末の出張では、 1泊してあちこち足を伸ばすようになりました。 どこというのではなく、ただなんとなく足の向くまま‥‥。 しばらくしてその対象の共通点が自分でも すこしわかってきました。 京都は「木」が見事なのです、 小道具でも古い家具でも、あるいは社寺仏閣でも。 これは、琵琶湖を中心とした川を駆使して 日本全国から木という木が集まってきたからだそうな。  上の写真。2度のアメリカ遠征を果たした 2mほどある木の造作物です。 これは京都川原町で見つけた無垢の天板用です。 かりんというマメ科の木で重さも数十キロ。 (京都の看板屋さんは、 持ち込みの板は歓迎しないそうで、 文字彫刻は芸大の学生さんです) そのうち、足を伸ばす範囲が滋賀、そして姫路あたり、 やがて島根、ときとして岡山まで広がるようになりました。 下の写真は島根で見た出雲大社の復元模型です。 おそらくは高さ30mはあろうかという巨木 (縄文杉ですかね?)をふんだんに使っています。 木が買えない時代がすぐそこまで来ている今となっては、 こういった木が実に贅沢に、いやかっこよく、見える。  京都巡りをしていて感じるのですが、 もしかして日本では巨大な木が 美意識や権力の象徴だったのでしょうかね。 どんな時代だって巨木が簡単に手に入るとは思えませんし。  姫路城天守閣に設置された消化栓は、なぜか木製だ‥‥なぜだろう?

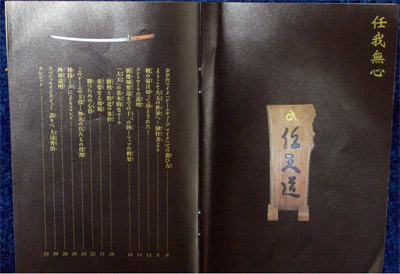

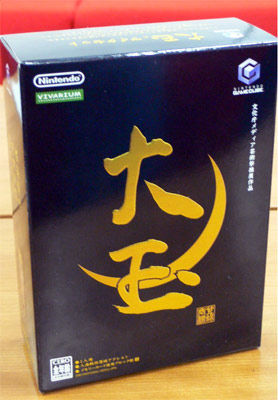

未来的な素材やデザインにあこがれて育った 私たちの世代にとって 今は最先端技術ばかり追っかけていることに 疑問を持ち始めた時期といえなくもない。 雑誌をめくっていても目に付くようになったのは 「本当の贅沢とはなにか」みたいな、 つまり日本人がもともと持っていた良さへの回帰。 私もその一人でして、 雨ざらしになって黒くなった寺社の門。 修学旅行で訪れた当時は「汚い」と思っていたけど、 いまでは「たまらなくかっこいい」んです。 墨でえいとばかりに字を書く住職さん、 この風景もたまらない。 昨今のゲームは、画面もさることながら、 マニュアルとか印刷物、パッケージ、 どれもみな同じような幾何的で未来的で、 小奇麗な予定調和ばかり。 マックのフォントとイラストレーターっぽい配置で 同一フォーマットに準拠すれば それはそれで都合がいいことも多々あるのですが、 原色ギラギラのゲーム特有パターンに 食傷気味の人もすくなくないはず。 だったら「違和感」でいこう、となりました。 一般的でないことをすることは、 手続きも作業も面倒で、 かつ、おきて破り的な罪悪感が伴います。 が、こういう手のかかる工夫こそ、 本来ゲーム玩具業界が忘れている 本来のサービス精神ではなかろうか。

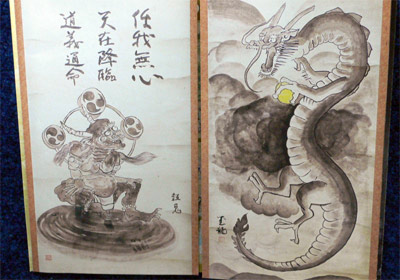

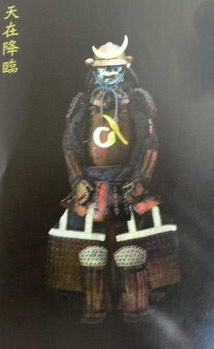

大玉のマニュアル、すべて縦書きとしました。  センターは観音開きになっていて、 見開きページは特色の金をあしらい 金屏風を想起させるような風景。 どれもが任天堂さんのフォーマットとしては初ケースです。   パッケージは、冒頭の漆塗りの箱、 をそのままイメージしたボックス。 マニュアル内画像もPhotoShopでイージーに合成したものではなくて、本物をつくってそれを写真で撮影して載せる。手の込んだ、まるで美術展のパンフ作りでした。   こういう「違和感」というのは、 どんどんとやってゆきたいと思っていて、 他の企業のデザイナーたちが 「こういうのもありなんだ」とトライしてくれれば、 パッケージからマニュアルまで もっと自由でいきいきとした分野になると思うのです。

そのような考えで、大玉のプロモーションの一環として、 日本の伝統工芸品、それは木や石などに 職人の手がかかるだけかかったオリジナル品、 という意味ですが、の制作を依頼して 販売でもしてみよう、と考えたわけです。 そのひとつが、以下の本漆のすずり箱(滋賀県彦根)。  漆はそもそも木の腐食を防ぐための技術ですが いつしかそれが美術になりました。 都会の文具店などで売っているもの(2−4万円)は 同じ漆といっても「かしゅう塗り」といって、 代用塗料を機械で吹き付けたものが多い。 「本塗塗り」というのは手と刷毛で何度も塗って、 蝋色仕上げをするものだそうです。 蝋色仕上げとは、漆を塗って磨くという作業を何度か行い 鏡面にさせること。 試作品を比較してみたのですが、たしかにずいぶんと違う。 下が実際の伝統工芸士という資格を持つ 職人さんによる制作風景です。 (写真提供ファミ通編集部)  あと、硯(すずり)。  これは宮城県の雄勝硯製です。 手彫りで釣鐘の形をあしらっていただきました。 裏には金字のロゴを彫っていただきました。 さらに下はそれを作っていただいている風景の写真です。 職人の方かっこいいですね。いかつい指がね。   そして墨は奈良県の職人さんにお願いしました。  知らなかったのですが、墨を作れる時期というのは 毎年10月から翌年の5月までに限られているそうです。  膠と松煙、油煙を混ぜ合わせ練りこみ、 ここに香料を加えて型にいれて成型させる、 この墨を乾燥させるためには数ヶ月かかるそうです。 ちなみに古い墨ほど色が変化し 味わいがでてくるといいます。 今回はすでに乾燥させたものに名を彫っていただきました。 ------------------------------- といった具合でして‥‥。 こんなグッズをつくって買う人がいるのかわかりません。 が、この試みそのものが、 「大玉」という世界の 大きな説明になっていると思ってやっています。 もし読者の中でご興味がおありの方がいらっしゃるなら、 どうぞこちらまで。 近日公開です。

|

斉藤由多加さんへの激励や感想などは、

メールの表題に「齋藤由多加さんへ」と書いて、

postman@1101.comに送ってください。

2006-04-14-FRI