|

領収書の謎

最近、POSレジでプリントアウトされたレシートに

「領収書」と印字されたものが多くなりました。

POS化によって事務の効率化が図られているからでしょう。

しかしこれまで私たちがイメージする「領収書」と比べると

ずいぶんちがうなぁ・・・。

「これで大丈夫か?」なんて思ってしまう。

一般的に私たちがイメージ領収する領収書とは、

朱印が押された、まるで通行手形みたいなものです。

紙幣のように複雑な模様が背景に入っているものも

あるくらい、捺印文化に裏打ちされた、複製困難なデザイン。

それが、私たちの信頼の証の拠り所でした。

そこには「機械が印字したものはダメ」みたいな、

獏とした通念がありました。

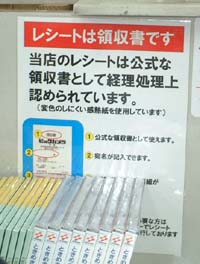

それに答えるためか、レジ横などに、

「当店のレシートは公式の領収書として」、とか、

「税務署にみとめられる」といった表記を見ることが

多くなってきました。

平たく言えば、

「二度手間になるから、手書きの領収書を要求しないでね」

ということです。

手書きの領収書、

しかし、プリントされたレシートも領収書になるよ、

といわれてみると、

たしかに「なにがいけないんだ?!」となる。

どんなに凝ったデザインであろうと、領収書の紙なんて、

所詮文房具店で市販されているものにすぎないことに

気づきます。朱印といったって、担当者の三文判ですし、

立派な台紙をつかったからといって、

公的機関に裏打ちされているわけでも

ないわけですから・・・。

税理士の友人に聞いたところ、

法律で公式なフォームなんてものは

とくに法律で定められているわけでもないらしい。

ちなみに収入印紙が貼ってある、なし、は、

領収書の正当性とはまったく別のものだそうです。

じゃあ、これまで私たちが信じてきた

「正式な領収書」の条件って何だったんだ?

という話になってくる・・・。

●企業が認める経費と税務署がみとめる経費

サラリーマンにとって、清算前の領収書は、

現金と同じ意味があります。なくしたら「まる損」ですから。

しかし法人クレジットカードを持つようになってから

それが迷信のように思えてきました。

(かつてアメックスのコーポレートカードの広告には

「いちいち領収書を取らなくて済むから

経費の管理が簡略化」みたいなことがかかれていました。)

つまり領収書がなければ経費清算でない、というのは

あくまで各企業が定めた社内ルールであって、

領収書の存在と税務的に必要経費として認めることは

まったく別の問題ということがわかってきました。

どんなに公式で立派な領収書があったって、

税務署が認めなければ意味がない。いいかえると、

「支払われた」という内容の事実が証明されれば

領収書なんてあったってなくたって関係ない、

ということなわけです。

事実、アルバイトの学生に支払った給与に対して

本人から領収書なんてとりません。

相手の情報と振込みの記録があれば

いいとされているからです。

●「朱印」を信頼の拠り所としてきた文化

機械から印字された領収書には、

日本人にとって信頼の証ともいうべき

「朱印」は見当たりません。

見た目はレシートとあまり変わらない。

じゃ、領収書とレシートは何が違うのか、

周囲にあるありとあらゆるレシートと領収書をかきあつめて、

この二者を比べてみました。

金額や支払い先住所、日付、明細、問い合わせ番号、

といった情報は、レシートにも入っているものは

いくつもあります。

しかし、決定的な違いは見つからない・・・。

と思ってみておりましたら、

たったひとつだけ違うものを発見しました。

そう、それは逆説的ですが、

「領収書」という言葉が書かれているか、いないか、

の違いです。

そうか・・

つまり「領収書」と書かれているものは、

いざ問い合わせや確認がはいったときに、

「ちゃんとこちらでも内容確認がとれますよ」

という、意思表示、いいかえれば、

受け取り側の体制、のようです。

つまるところ、どんなに立派な書式であっても、

紙単体で完結した「完璧な領収書」なんてものは、

この世に存在しない、ということかもしれません。

|